2023年03月29日

2023年3月28日(火)観音寺城下町石寺と沙沙貴神社

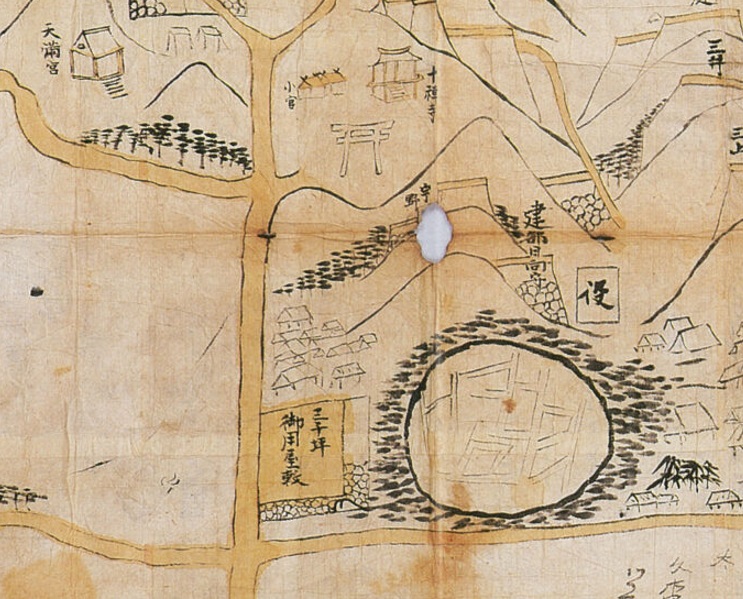

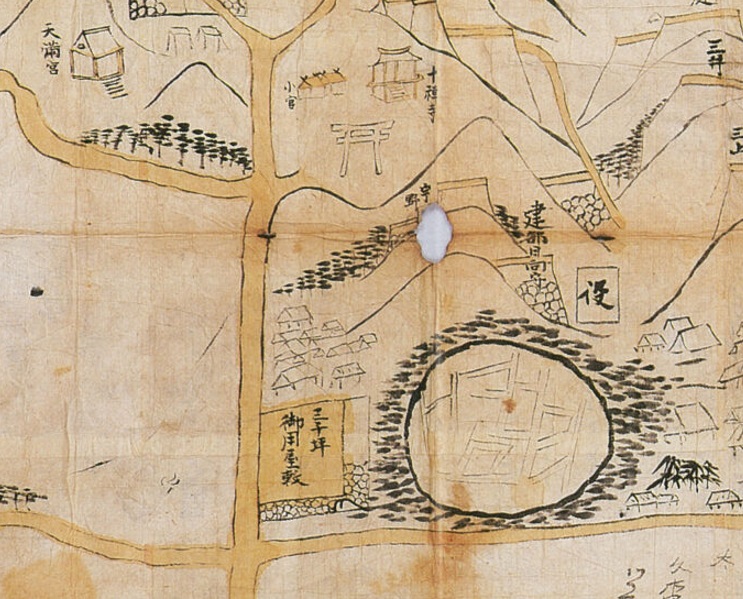

本日は、レイカディア大学の課題学習で5回目の校外活動となります。観音寺城下町石寺と次回調査の安土城下町のうちの沙沙貴神社の情報収集のため、城下町を学ぶ課題学習グループ"沙沙貴組"4名は、下の「佐々木古城跡絵図」の石寺の地図に従って石寺と沙沙貴神社を巡りました。

この城下町石寺の下見と山上の観音寺城については、それぞれリンク先(下見と観音寺城、観音寺城大土塁トレイル、追手道沿い曲輪)をご覧ください。

まず、安土駅から沙沙貴神社に立ち寄ります。

こちらは次回訪問予定の安土城下町に当たりますが、沙沙貴神社だけが城下町より外れており、歩いて訪問するには遠く、今回訪問の石寺へ行く経路の途中にあることから、まず、立ち寄りました。

沙沙貴神社は近江に織田信長が来る前には、近江の至る所で権力を持っていた佐々木氏の氏神(宇多天皇)が祀られる佐々木氏の総本山のような神社です。当日は桜が満開で、沙沙貴神社だけでなく、この後の石寺でも桜を鑑賞しながらの調査となりました。駐車場で満開の桜の木の下に車を駐車し降りると、まず、目に留まったのは、まだ芽吹いていませんが、有名ななんじゃもんじゃの木です。この沙沙貴神社は、下に示しました「佐々木古城跡絵図」にも「佐々木社」として描かれています。

5月4日(木)満開になっているなんじゃもんじゃの木を撮影しました。

楼門(県指定重要文化財): 楼門は二階建てで、屋根が一重、一階柱上に組物と高欄をつけた門を楼門と言います。、江戸時代中期の延享4(1747)年に建立されたものです。

本殿(県指定重要文化財): 弘化5年(1848)再建で、天保14年(1843)の火災後、拝殿とともに佐々木氏の末裔である讃岐丸亀藩 京極家の寄進によるものです。構造形式は五間社流造 向拝三間 銅板葺で。棟礼に大工水原源四郎俊勇とあります。

下の地図は「佐々木古城跡絵図」の関連部分に訪問先と説明を付け加えたものです。国道8号線と中山道の走り方が、老蘇の森を境にして大きく変わっていることに気づきます。クリックにより拡大します。

①老蘇の森: 目的地に到着です。石寺の外れになりますが、老蘇の森の見える奥石神社裏参道の駐車場で車を降ります。老蘇の森は、今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられています。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)と云い、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになっています。

②石寺楽市推定地「保内町」: 日本で最初に楽市が行われた石寺楽市が開催されていた推定地に行ってみました。かなり昔のことですから、現状は田地になっていて何もありませんでした。ここで観音寺城の六角氏に保護されながら、保内商人(八日市)が楽市を行っていたと推定されています。保内商人は鈴鹿山越えの伊勢通商を独占した四本(しほん)商人(石塔(いしどう)、小幡(おばた)、沓懸(くつかけ)、保内)の1つです。

ちなみに、若狭方面の塩魚については五箇商人と呼ばれる5商人が卸売商として通商していました。

②奥石神社: 奥石神社は延喜式内社で御祭神として「天児屋根命」(あめのこやねのみこと、をお祀りしていいます。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じ造営させたもので 国指定重要文化財です。

次に繖山に向かって、城下町の入口である「構口(かまえぐち)」(現国道8号線・新幹線と旧中山道の交叉する地点)を越え、石寺集落の端にある"現在の"石寺楽市(土産物店)に車を置いて、集落の中に入りました。

観音正寺の巡礼道と下街道の交叉する地点に常夜灯と道標がありました。写真右道標の裏側には「(梵字)すく くいんおんし道(=まっすぐ観音寺道)」とあり、写真の左右方向(巡礼道)が観音寺道で、昔、織田信長に観音寺城を攻められたとき、六角承禎・義弼父子はこの道を通って、三雲城に逃れています。

③下街道常夜灯には ③道標「左くいんおんし、すぐゑち川」

「道中安全」と書いてあります。 弘化2年(1845年)の道標

道標には「これより1.3km観音正寺」 道標の「左」とは山に登る方向です。

③下街道を五箇荘(東)方面を見ています。この下街道はこの先で中山道に合流します。観音寺道は写真手前方向。写真左の白壁の辺りが「佐々木古城跡絵図」に記載された「三千坪御用屋敷」の辺りで、ここは「下御用屋敷」とも呼ばれました。

観音寺城跡図(川並区有文書所収)の「下御用屋敷」(図では「三千坪御用屋敷」とあります。)近辺を示しました。交叉点に立っています。

④「三千坪御用屋敷」(下御用屋敷)の裏の「イノ馬場」に当たる区域を上方から見下ろしました。

イノ馬場(=犬の馬場)とは、武芸の鍛錬として行われた犬追物を行なう馬場です。

⑤景清道: 平安末期、平家再興を祈願するため、京を目指した平家の家人で、悪七兵衛の異名を持つ伊藤景清が通ったとされる道です。六角氏当時にはこの間道は東近江市五個荘町から野洲まで続き、道沿いには寺や武家屋敷が連なっています。今は写真のように、道も細く竹林に覆われて道のところどころに遺構が見られますが、通る人の姿は見かけられません。

⑥日吉神社前道標: 左が天満宮(御屋形跡)、右が日吉神社・赤坂道になります。

⑥日吉神社: 蒲生郡志によると「勧請年代詳ならずも坂本日吉の神の分霊を祀れる所なり、佐々木氏山上に城館を築きしに応仁文明(1467~1477)の兵火災屢々起りし為史料存せず僅に慶長10年(1605)社殿造営の棟礼を最古のものとす、其后元禄3年(1690)再建あり、安永8年(1779)修繕を加え文久2年(1862)更に檜皮葺とせり然るに明治36年豪雨連日続き社背の山腹崩壊し社殿転覆す依って氏子再建す。明治10年迄例祭は3月初申の恒例なりしも4月14日に改め御輿渡御は講渡り宵宮渡り管絃渡りの祭式ありしが今は講渡りを廃す。」と記しています。

すなわち、1400年代の兵火で史料が存在しないのでわかりませんが、建物の一番古いものは1605年築です。

⑦赤坂道(巡礼道): 日吉神社左横の道を上ってゆくと、アスファルトの坂道から石段に変わります。写真は大手道と赤坂道の分岐地点で、日が差して明るい方向が大手道方向ですが、整備されておらず登っては行けないようです。登城道の地図からは左は大手道(本谷道)、石段は赤坂道で、駐車場や閼伽(あか)坂見附を経由して、観音正寺に到達します。

⑧御屋形跡への石段: まるで天守閣があったかのような大きな石垣の段へと、幅の広い直線の石段を御屋形跡へと上ります。

⑧御屋形跡石垣: 現在はこの石垣の上には天満宮があり、写真の手前を追手道(表坂道)が通り、観音寺城の大石垣、池田丸に通じています。

石寺集落内で見られた石垣を示します。これらの山麓の石垣は六角氏の家臣団や商工業者の屋敷地跡と考えられ、至る所に見られました。上の2つは下(三千坪)御用屋敷近くで見られたもので、

下の石垣は御屋形跡(天満宮、上御用屋敷)石垣の下の段の石垣です。

⑨追手道(石寺集落内): 集落内の追手道に当たる所に来て、山上を見上げると、大石垣とかすかに幟も見えます。

➉下街道(馬場道西側)を教林坊へ: この後、観音正寺にゆかりのある教林坊に向かいます。

⑪下街道(馬場道東側)を教林坊へ: 集落内は細く狭い街道筋ですが、漆喰壁の蔵のような建物も見えます。

⑫教林坊: 教林坊に到着しました。かつては観音正寺の末寺で、このような僧坊が三十以上もあり、繁栄を極めましたが、現在はこの教林坊1つを残すのみです。白洲正子の「かくれ里 石の寺」で知られますが、昭和44年1月にここを訪れ、『芸術新潮』に連載の「かくれ里」で紹介しました。教林坊は聖徳太子が観音様のお告げにより林の中で説法されたことに因みます。紅葉の名所として知られています。春と秋に公開されますが、本日は残念ながら閉まっておりました。

本日は、岡島が担当で案内しました。また、本ブログには沙沙貴組メンバーのH.S.さんとT.T.さんの写真も使わせていただきました。午前中たくさん歩き、お腹もすきましたので、この後、沙沙貴組4名は、昼食兼反省会にて、楽しく喉を潤しました。 文責 岡島 敏広

この城下町石寺の下見と山上の観音寺城については、それぞれリンク先(下見と観音寺城、観音寺城大土塁トレイル、追手道沿い曲輪)をご覧ください。

まず、安土駅から沙沙貴神社に立ち寄ります。

こちらは次回訪問予定の安土城下町に当たりますが、沙沙貴神社だけが城下町より外れており、歩いて訪問するには遠く、今回訪問の石寺へ行く経路の途中にあることから、まず、立ち寄りました。

沙沙貴神社は近江に織田信長が来る前には、近江の至る所で権力を持っていた佐々木氏の氏神(宇多天皇)が祀られる佐々木氏の総本山のような神社です。当日は桜が満開で、沙沙貴神社だけでなく、この後の石寺でも桜を鑑賞しながらの調査となりました。駐車場で満開の桜の木の下に車を駐車し降りると、まず、目に留まったのは、まだ芽吹いていませんが、有名ななんじゃもんじゃの木です。この沙沙貴神社は、下に示しました「佐々木古城跡絵図」にも「佐々木社」として描かれています。

5月4日(木)満開になっているなんじゃもんじゃの木を撮影しました。

楼門(県指定重要文化財): 楼門は二階建てで、屋根が一重、一階柱上に組物と高欄をつけた門を楼門と言います。、江戸時代中期の延享4(1747)年に建立されたものです。

本殿(県指定重要文化財): 弘化5年(1848)再建で、天保14年(1843)の火災後、拝殿とともに佐々木氏の末裔である讃岐丸亀藩 京極家の寄進によるものです。構造形式は五間社流造 向拝三間 銅板葺で。棟礼に大工水原源四郎俊勇とあります。

下の地図は「佐々木古城跡絵図」の関連部分に訪問先と説明を付け加えたものです。国道8号線と中山道の走り方が、老蘇の森を境にして大きく変わっていることに気づきます。クリックにより拡大します。

①老蘇の森: 目的地に到着です。石寺の外れになりますが、老蘇の森の見える奥石神社裏参道の駐車場で車を降ります。老蘇の森は、今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられています。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)と云い、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになっています。

②石寺楽市推定地「保内町」: 日本で最初に楽市が行われた石寺楽市が開催されていた推定地に行ってみました。かなり昔のことですから、現状は田地になっていて何もありませんでした。ここで観音寺城の六角氏に保護されながら、保内商人(八日市)が楽市を行っていたと推定されています。保内商人は鈴鹿山越えの伊勢通商を独占した四本(しほん)商人(石塔(いしどう)、小幡(おばた)、沓懸(くつかけ)、保内)の1つです。

ちなみに、若狭方面の塩魚については五箇商人と呼ばれる5商人が卸売商として通商していました。

②奥石神社: 奥石神社は延喜式内社で御祭神として「天児屋根命」(あめのこやねのみこと、をお祀りしていいます。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じ造営させたもので 国指定重要文化財です。

次に繖山に向かって、城下町の入口である「構口(かまえぐち)」(現国道8号線・新幹線と旧中山道の交叉する地点)を越え、石寺集落の端にある"現在の"石寺楽市(土産物店)に車を置いて、集落の中に入りました。

観音正寺の巡礼道と下街道の交叉する地点に常夜灯と道標がありました。写真右道標の裏側には「(梵字)すく くいんおんし道(=まっすぐ観音寺道)」とあり、写真の左右方向(巡礼道)が観音寺道で、昔、織田信長に観音寺城を攻められたとき、六角承禎・義弼父子はこの道を通って、三雲城に逃れています。

③下街道常夜灯には ③道標「左くいんおんし、すぐゑち川」

「道中安全」と書いてあります。 弘化2年(1845年)の道標

道標には「これより1.3km観音正寺」 道標の「左」とは山に登る方向です。

③下街道を五箇荘(東)方面を見ています。この下街道はこの先で中山道に合流します。観音寺道は写真手前方向。写真左の白壁の辺りが「佐々木古城跡絵図」に記載された「三千坪御用屋敷」の辺りで、ここは「下御用屋敷」とも呼ばれました。

観音寺城跡図(川並区有文書所収)の「下御用屋敷」(図では「三千坪御用屋敷」とあります。)近辺を示しました。交叉点に立っています。

④「三千坪御用屋敷」(下御用屋敷)の裏の「イノ馬場」に当たる区域を上方から見下ろしました。

イノ馬場(=犬の馬場)とは、武芸の鍛錬として行われた犬追物を行なう馬場です。

⑤景清道: 平安末期、平家再興を祈願するため、京を目指した平家の家人で、悪七兵衛の異名を持つ伊藤景清が通ったとされる道です。六角氏当時にはこの間道は東近江市五個荘町から野洲まで続き、道沿いには寺や武家屋敷が連なっています。今は写真のように、道も細く竹林に覆われて道のところどころに遺構が見られますが、通る人の姿は見かけられません。

⑥日吉神社前道標: 左が天満宮(御屋形跡)、右が日吉神社・赤坂道になります。

⑥日吉神社: 蒲生郡志によると「勧請年代詳ならずも坂本日吉の神の分霊を祀れる所なり、佐々木氏山上に城館を築きしに応仁文明(1467~1477)の兵火災屢々起りし為史料存せず僅に慶長10年(1605)社殿造営の棟礼を最古のものとす、其后元禄3年(1690)再建あり、安永8年(1779)修繕を加え文久2年(1862)更に檜皮葺とせり然るに明治36年豪雨連日続き社背の山腹崩壊し社殿転覆す依って氏子再建す。明治10年迄例祭は3月初申の恒例なりしも4月14日に改め御輿渡御は講渡り宵宮渡り管絃渡りの祭式ありしが今は講渡りを廃す。」と記しています。

すなわち、1400年代の兵火で史料が存在しないのでわかりませんが、建物の一番古いものは1605年築です。

⑦赤坂道(巡礼道): 日吉神社左横の道を上ってゆくと、アスファルトの坂道から石段に変わります。写真は大手道と赤坂道の分岐地点で、日が差して明るい方向が大手道方向ですが、整備されておらず登っては行けないようです。登城道の地図からは左は大手道(本谷道)、石段は赤坂道で、駐車場や閼伽(あか)坂見附を経由して、観音正寺に到達します。

⑧御屋形跡への石段: まるで天守閣があったかのような大きな石垣の段へと、幅の広い直線の石段を御屋形跡へと上ります。

⑧御屋形跡石垣: 現在はこの石垣の上には天満宮があり、写真の手前を追手道(表坂道)が通り、観音寺城の大石垣、池田丸に通じています。

石寺集落内で見られた石垣を示します。これらの山麓の石垣は六角氏の家臣団や商工業者の屋敷地跡と考えられ、至る所に見られました。上の2つは下(三千坪)御用屋敷近くで見られたもので、

下の石垣は御屋形跡(天満宮、上御用屋敷)石垣の下の段の石垣です。

⑨追手道(石寺集落内): 集落内の追手道に当たる所に来て、山上を見上げると、大石垣とかすかに幟も見えます。

➉下街道(馬場道西側)を教林坊へ: この後、観音正寺にゆかりのある教林坊に向かいます。

⑪下街道(馬場道東側)を教林坊へ: 集落内は細く狭い街道筋ですが、漆喰壁の蔵のような建物も見えます。

⑫教林坊: 教林坊に到着しました。かつては観音正寺の末寺で、このような僧坊が三十以上もあり、繁栄を極めましたが、現在はこの教林坊1つを残すのみです。白洲正子の「かくれ里 石の寺」で知られますが、昭和44年1月にここを訪れ、『芸術新潮』に連載の「かくれ里」で紹介しました。教林坊は聖徳太子が観音様のお告げにより林の中で説法されたことに因みます。紅葉の名所として知られています。春と秋に公開されますが、本日は残念ながら閉まっておりました。

本日は、岡島が担当で案内しました。また、本ブログには沙沙貴組メンバーのH.S.さんとT.T.さんの写真も使わせていただきました。午前中たくさん歩き、お腹もすきましたので、この後、沙沙貴組4名は、昼食兼反省会にて、楽しく喉を潤しました。 文責 岡島 敏広

2023年03月23日

2023年3月22日(水)八幡山城下町

本日は、レイカディア大学の課題学習で4回目の校外活動となります。八幡山城下町の情報収集のため、城下町を学ぶ課題学習グループ"沙沙貴組"4名は、下の散策マップに従って八幡山城下町を巡りました。近江八幡は、積極的に町並みの保存に取り組んでいることから、古き良き時代の雰囲気がそのまま保存されている場所が多数あります。

ご存じのように、八幡山城下町(八幡山下町)は豊臣秀次が築城した八幡山城の麓に、安土城下町から住民の移住を奨励し、形成された城下町です。

さらに詳しく言えば、八幡山城下町では、町屋地区の発掘調査で城下に先行する遺跡はほとんど確認されていないことから、新興住宅地のように既存集落のほとんどない新規空間に、上下水道(古式水道と背割排水)の整備と碁盤目状の地割を行い、そこに安土の城下町がそのまま引越して来て形成された町と言えます。

城址の方は城郭探訪会により訪問しており、こちらでその様子は確認できます。

八幡商業グラウンド辺りから散策の出発です。

下のマップはクリックで拡大します(観光マップへ)。

町が"筋"と"通り"と呼ぶ道で碁盤の目状に区切られているのは、道の呼び方や城へと繋がる「本町通」などを含めて、豊臣秀吉が作った大阪の町とそっくりです。のちに述べます背割排水や城に向かうという方向と関係し、12の〇〇通りには町家の正面玄関が面しているのに対して、直交する4つの〇〇筋(町の北西端部では5~6筋)は延々と町家の横壁か横塀が続く「通過」だけに有用な無表情な道だったと思われます。このように無表情な道でしたから、筋沿いでは東畳屋町や西畳屋町、間之町などの例外を除いて町名が付けられることはありませんでした。

なお、江戸時代の八幡町の様子は、リンクを付けましたので、滋賀県立図書館所蔵の江州八幡町絵図 と 聖心女子大の江州蒲生郡八幡町惣絵図で確認できます。

①大林八幡神社: 為心(いしん)町通を北に向かい最初に到達するのが、大林八幡神社です。為心町の町名は、城下町時代、豊臣秀次に仕えた医師の為心斎が居住していたことに因むと伝えられています。

②八幡協会: 為心町通をさらに進むと、八幡教会があります。W.M.ヴォーリズと関係がある教会です。

③岡田彌三右衛門邸: 為心町通。岡田家は古くから豪商として知られ、特に北海道の開発に尽力し、漁場の開発や炭鉱、農場、道路の開削工事、登別温泉の発見など多岐にわたっています。岡田家は元々武士だった家柄で、主家の没落と共に商家に転じ、当初は安土城の城下で店を構えていましたが、織田家の没落に伴い安土城が廃城となり、豊臣秀次が天正14年(1586)に八幡城を築城した際に当地に移りました。

④西川甚五郎邸: 為心町通を出て、左(西)を見ると450年余りの歴史を有する寝具の西川で知られる近江商人の西川甚五郎邸があります。

⑤白雲橋、日牟禮八幡宮の鳥居と白雲館: 白雲館は明治10年に八幡東学校として建築され、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るため、その費用の殆どが寄付で賄われました。現在は観光案内所が設けられ、観光情報の提供や、お土産や特産品も展示販売されています。

⑥日牟禮八幡宮: 伝承によれば、成務天皇元年(131年)、成務天皇が高穴穂の宮に即位の時、武内宿禰に命じてこの地に大嶋大神(大国主神)を祀ったのが草創とされています。天正13年(1585年)に豊臣秀次が八幡山城を築城するため、山上の八幡宮を下の社に合祀し、その代替地として日杉山に祀りなおすこととなりました。しかし、秀次が高野山で自害したことにより、秀次ゆかりの八幡山城は廃城とされ、日杉山への社殿の移転は中止となり、現在のように1社の姿となっています。

八幡公園へ: 城下町を眺めるため、八幡公園に登ります。

⑦八幡公園からの眺望: 手前にシキボウの工場があり、今は近江八幡駅まで住宅で埋まっていますが、鉄道が敷かれた当時は、汽車の煙が嫌われて、背の高いビルの見える辺りは何も無く田園地帯で、近江八幡駅は旧市街から2kmほど離れた街外れにぽつんとある駅でした。

⑧豊臣秀次公銅像: 近江八幡市立図書館の裏手の八幡公園内にあり、昭和54年11月に豊臣秀次卿顕彰会により建てられました。近江八幡市街を見渡せる場所に建てられており、束帯姿の秀次が城下町を見つめています。城下町のうち八幡堀より山側には、家臣の武家屋敷が配置され、加えて、鉄砲町という地名が残されていることから、町人のうち鉄砲鍛冶も住まわされていたと考えられます。

この後、八幡堀を渡って、再度城下町に戻りますが、橋を渡ってすぐの所で池田町(いけだまち)に行くまでに、佐久間町があります。佐久間町は安土の佐久間町をこちらに移した町で、安土での佐久間町は織田信長の家臣(佐久間信盛)の名前に因み付けられたものです。

安土と八幡の町名の関係は、他の城下町ではあまり見られないほどの重複度で、秀次の命により安土の町がごっそりこちらに引っ越してきたことが関係しているように思われます。

⑨本町橋近く: 八幡堀に沿って歩きます。先に本町橋が見えています。

池田町を既に通り過ぎましたが、池田町(いけだまち)は安土の池田町を移したもので、その名も織田信長の家臣に因むものです。

➉背割排水: 覗いていますが、通りに面する町家が背と背を合わせる部分には「背割排水」と呼ばれる水路が通り、八幡堀に注がれています。下水道の役割を果たすとともに、沼沢地であったこの地域の排水に役立てられました。また、この排水路は町の境界にもなっており、通りを挟んで向かい合う町家は同じ町内(両側町)ですが、背中合わせの町家は、背割排水を境にして別の町に所属します。

大阪や長浜でも同様の排水路が作られ、町割もこのような排水路に基づいて決められていました。

⑪八幡堀船着場: この船着場と先ほどの背割排水の間に小幡(おばた)町と小幡町通がありましたが、小幡町は、神崎郡小幡村(五箇荘)の商人が移り住んでできた町と伝えられています。

⑫明治橋: 八幡堀の新町浜近くに架かる橋です。木調の雰囲気を出し、欄干に擬宝珠が付けられています。

江戸時代の雰囲気満点という明治橋から白雲橋にかけては『鬼平犯科帳』、『雲霧仁左衛門』、『刺客請負人』、『剣客商売』、『必殺仕事人』など多くの時代劇のロケ地になっています。

⑬薬師橋: むこうに見える橋です。薬師町にあり、薬師町は開町以前には東照寺があり、水辺から引き上げたという薬師如来をご本尊としていたことに因みます。現在、お寺は隣の多賀町に移転しています。

⑭永原町中: 永原町は、安土城永原町から住民を移住させて作られた町と伝えられています。この辺りは町が"筋"で区切られて、〇〇町上、〇〇町中、〇〇町元と分けられています。永原町からは、多くの豪商を輩出しています。

安土から移された町を3つ(佐久間町、池田町、永原町)紹介しましたが、その他、正神(庄神)町、小幡町、慈恩寺町も安土から八幡へ移されています。

⑮魚屋町(うわいちょう)元: 多くの魚屋が軒を並べた町です。「うわい」は魚市が変化したものと言われています。

⑯新町通: 新町周辺は、古い町並みがよく保存されています。国の重要伝統的建造物保存地域。江戸時代末期から明治にかけて建築された商家が整然と残る町並みは、近江商人のふるさととして、その保存運動が展開されています。この写真に写っている範囲のみ、電柱をなくすため電線の地下埋設が実施しされています。

⑰朝鮮人街道(京街道)とその碑

⑱本町通: 本町(ほんまち)は小幡町の1本西側の通り。八幡山城の真正面の通りで、城下の中心という意味で「本町」と名付けられましたが、商業街としては交差する京街道(朝鮮人街道)筋の方が栄えていたようです。

朝鮮人街道を西へ進むと北元町に江戸時代から昭和にかけての八幡瓦の鬼瓦を集めているお家がありましたので、いらっしゃったご主人に話しかけました。すると、下記の本を書かれたとおっしゃって、お家で保存されているたくさんの八幡の風景や花魁等の古写真などを見せてくださいました。その時のお話から、、街並み・町割りが秀次の頃から変わっていないこと、お伊勢参りの客が八幡の港に到着してここから千草越えしていたこと、その宿泊客を接待する花街がこのお家周囲にあったことなど、近江八幡の昔の状況が少しイメージできました。

⑲元玉屋町: お話の中に本のような花街があったということですので、その場所である元玉屋町に行ってみました。明確にはわかりませんでしたが、多分、この辺りだと思います。

⑳本願寺八幡別院: 永禄元(1558)年に本願寺第11代顕如上人が江州蒲生野に創建された金台寺を前身としています。天正8(1580)年に織田信長の寺地寄進により安土城下へ、文録元(1592)年に豊臣秀次の寺地寄進により八幡城下、現在の地へと移されました。その後、明治9(1876)年に八幡別院と改称され、今日に至っています。

今回は、同級生のT.T.さんの案内により、八幡山城下町を巡りました。

入念に調査した資料の提供とともに、解説をしていただいたことから、八幡山城下町は、安土から移された商人が城主がいなくなった後も独自の発展を成し遂げ、今日に至っている町であることを実感しました。町名や背割排水がそのまま使用され、町割りが昔から変わらず残されていることも確認できました。

すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。

この後、沙沙貴組4名は、暑い中たくさん歩きましたので、反省会にて楽しく喉を潤しました。 文責 岡島 敏広

ご存じのように、八幡山城下町(八幡山下町)は豊臣秀次が築城した八幡山城の麓に、安土城下町から住民の移住を奨励し、形成された城下町です。

さらに詳しく言えば、八幡山城下町では、町屋地区の発掘調査で城下に先行する遺跡はほとんど確認されていないことから、新興住宅地のように既存集落のほとんどない新規空間に、上下水道(古式水道と背割排水)の整備と碁盤目状の地割を行い、そこに安土の城下町がそのまま引越して来て形成された町と言えます。

城址の方は城郭探訪会により訪問しており、こちらでその様子は確認できます。

八幡商業グラウンド辺りから散策の出発です。

下のマップはクリックで拡大します(観光マップへ)。

町が"筋"と"通り"と呼ぶ道で碁盤の目状に区切られているのは、道の呼び方や城へと繋がる「本町通」などを含めて、豊臣秀吉が作った大阪の町とそっくりです。のちに述べます背割排水や城に向かうという方向と関係し、12の〇〇通りには町家の正面玄関が面しているのに対して、直交する4つの〇〇筋(町の北西端部では5~6筋)は延々と町家の横壁か横塀が続く「通過」だけに有用な無表情な道だったと思われます。このように無表情な道でしたから、筋沿いでは東畳屋町や西畳屋町、間之町などの例外を除いて町名が付けられることはありませんでした。

なお、江戸時代の八幡町の様子は、リンクを付けましたので、滋賀県立図書館所蔵の江州八幡町絵図 と 聖心女子大の江州蒲生郡八幡町惣絵図で確認できます。

①大林八幡神社: 為心(いしん)町通を北に向かい最初に到達するのが、大林八幡神社です。為心町の町名は、城下町時代、豊臣秀次に仕えた医師の為心斎が居住していたことに因むと伝えられています。

②八幡協会: 為心町通をさらに進むと、八幡教会があります。W.M.ヴォーリズと関係がある教会です。

③岡田彌三右衛門邸: 為心町通。岡田家は古くから豪商として知られ、特に北海道の開発に尽力し、漁場の開発や炭鉱、農場、道路の開削工事、登別温泉の発見など多岐にわたっています。岡田家は元々武士だった家柄で、主家の没落と共に商家に転じ、当初は安土城の城下で店を構えていましたが、織田家の没落に伴い安土城が廃城となり、豊臣秀次が天正14年(1586)に八幡城を築城した際に当地に移りました。

④西川甚五郎邸: 為心町通を出て、左(西)を見ると450年余りの歴史を有する寝具の西川で知られる近江商人の西川甚五郎邸があります。

⑤白雲橋、日牟禮八幡宮の鳥居と白雲館: 白雲館は明治10年に八幡東学校として建築され、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るため、その費用の殆どが寄付で賄われました。現在は観光案内所が設けられ、観光情報の提供や、お土産や特産品も展示販売されています。

⑥日牟禮八幡宮: 伝承によれば、成務天皇元年(131年)、成務天皇が高穴穂の宮に即位の時、武内宿禰に命じてこの地に大嶋大神(大国主神)を祀ったのが草創とされています。天正13年(1585年)に豊臣秀次が八幡山城を築城するため、山上の八幡宮を下の社に合祀し、その代替地として日杉山に祀りなおすこととなりました。しかし、秀次が高野山で自害したことにより、秀次ゆかりの八幡山城は廃城とされ、日杉山への社殿の移転は中止となり、現在のように1社の姿となっています。

八幡公園へ: 城下町を眺めるため、八幡公園に登ります。

⑦八幡公園からの眺望: 手前にシキボウの工場があり、今は近江八幡駅まで住宅で埋まっていますが、鉄道が敷かれた当時は、汽車の煙が嫌われて、背の高いビルの見える辺りは何も無く田園地帯で、近江八幡駅は旧市街から2kmほど離れた街外れにぽつんとある駅でした。

⑧豊臣秀次公銅像: 近江八幡市立図書館の裏手の八幡公園内にあり、昭和54年11月に豊臣秀次卿顕彰会により建てられました。近江八幡市街を見渡せる場所に建てられており、束帯姿の秀次が城下町を見つめています。城下町のうち八幡堀より山側には、家臣の武家屋敷が配置され、加えて、鉄砲町という地名が残されていることから、町人のうち鉄砲鍛冶も住まわされていたと考えられます。

この後、八幡堀を渡って、再度城下町に戻りますが、橋を渡ってすぐの所で池田町(いけだまち)に行くまでに、佐久間町があります。佐久間町は安土の佐久間町をこちらに移した町で、安土での佐久間町は織田信長の家臣(佐久間信盛)の名前に因み付けられたものです。

安土と八幡の町名の関係は、他の城下町ではあまり見られないほどの重複度で、秀次の命により安土の町がごっそりこちらに引っ越してきたことが関係しているように思われます。

⑨本町橋近く: 八幡堀に沿って歩きます。先に本町橋が見えています。

池田町を既に通り過ぎましたが、池田町(いけだまち)は安土の池田町を移したもので、その名も織田信長の家臣に因むものです。

➉背割排水: 覗いていますが、通りに面する町家が背と背を合わせる部分には「背割排水」と呼ばれる水路が通り、八幡堀に注がれています。下水道の役割を果たすとともに、沼沢地であったこの地域の排水に役立てられました。また、この排水路は町の境界にもなっており、通りを挟んで向かい合う町家は同じ町内(両側町)ですが、背中合わせの町家は、背割排水を境にして別の町に所属します。

大阪や長浜でも同様の排水路が作られ、町割もこのような排水路に基づいて決められていました。

⑪八幡堀船着場: この船着場と先ほどの背割排水の間に小幡(おばた)町と小幡町通がありましたが、小幡町は、神崎郡小幡村(五箇荘)の商人が移り住んでできた町と伝えられています。

⑫明治橋: 八幡堀の新町浜近くに架かる橋です。木調の雰囲気を出し、欄干に擬宝珠が付けられています。

江戸時代の雰囲気満点という明治橋から白雲橋にかけては『鬼平犯科帳』、『雲霧仁左衛門』、『刺客請負人』、『剣客商売』、『必殺仕事人』など多くの時代劇のロケ地になっています。

⑬薬師橋: むこうに見える橋です。薬師町にあり、薬師町は開町以前には東照寺があり、水辺から引き上げたという薬師如来をご本尊としていたことに因みます。現在、お寺は隣の多賀町に移転しています。

⑭永原町中: 永原町は、安土城永原町から住民を移住させて作られた町と伝えられています。この辺りは町が"筋"で区切られて、〇〇町上、〇〇町中、〇〇町元と分けられています。永原町からは、多くの豪商を輩出しています。

安土から移された町を3つ(佐久間町、池田町、永原町)紹介しましたが、その他、正神(庄神)町、小幡町、慈恩寺町も安土から八幡へ移されています。

⑮魚屋町(うわいちょう)元: 多くの魚屋が軒を並べた町です。「うわい」は魚市が変化したものと言われています。

⑯新町通: 新町周辺は、古い町並みがよく保存されています。国の重要伝統的建造物保存地域。江戸時代末期から明治にかけて建築された商家が整然と残る町並みは、近江商人のふるさととして、その保存運動が展開されています。この写真に写っている範囲のみ、電柱をなくすため電線の地下埋設が実施しされています。

⑰朝鮮人街道(京街道)とその碑

⑱本町通: 本町(ほんまち)は小幡町の1本西側の通り。八幡山城の真正面の通りで、城下の中心という意味で「本町」と名付けられましたが、商業街としては交差する京街道(朝鮮人街道)筋の方が栄えていたようです。

朝鮮人街道を西へ進むと北元町に江戸時代から昭和にかけての八幡瓦の鬼瓦を集めているお家がありましたので、いらっしゃったご主人に話しかけました。すると、下記の本を書かれたとおっしゃって、お家で保存されているたくさんの八幡の風景や花魁等の古写真などを見せてくださいました。その時のお話から、、街並み・町割りが秀次の頃から変わっていないこと、お伊勢参りの客が八幡の港に到着してここから千草越えしていたこと、その宿泊客を接待する花街がこのお家周囲にあったことなど、近江八幡の昔の状況が少しイメージできました。

⑲元玉屋町: お話の中に本のような花街があったということですので、その場所である元玉屋町に行ってみました。明確にはわかりませんでしたが、多分、この辺りだと思います。

⑳本願寺八幡別院: 永禄元(1558)年に本願寺第11代顕如上人が江州蒲生野に創建された金台寺を前身としています。天正8(1580)年に織田信長の寺地寄進により安土城下へ、文録元(1592)年に豊臣秀次の寺地寄進により八幡城下、現在の地へと移されました。その後、明治9(1876)年に八幡別院と改称され、今日に至っています。

今回は、同級生のT.T.さんの案内により、八幡山城下町を巡りました。

入念に調査した資料の提供とともに、解説をしていただいたことから、八幡山城下町は、安土から移された商人が城主がいなくなった後も独自の発展を成し遂げ、今日に至っている町であることを実感しました。町名や背割排水がそのまま使用され、町割りが昔から変わらず残されていることも確認できました。

すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。

この後、沙沙貴組4名は、暑い中たくさん歩きましたので、反省会にて楽しく喉を潤しました。 文責 岡島 敏広

2023年03月17日

2023年3月15日(水) 膳所城下町

本日は、レイカディア大学の課題学習で、膳所城下町の情報収集のため、城下町を学ぶ課題学習グループ"沙沙貴組"4名で旧東海道に沿って膳所城下町を巡りました。

膳所城及び城下町に関する情報は、本ブログの別の報告(大津城と膳所城、膳所城 城下町 膳所五社巡り)にもまとめられていますので、そちらもご覧ください。

JR膳所駅からスタートし、「急がば回れ」で有名な、矢橋港から渡し船が到着した石場津、また、かつて石場常夜灯も置かれていた呼次松(よびつぎまつ)児童公園に向かいます。すなわち、渡し船に乗って大津に着いたときの気分を味わう趣向です。

"旧石場"の碑(滋賀県大津警察署北西角): 大津警察署の角で、呼次松児童公園と並ぶ所に「"旧石場"の碑」が建てられておりました

呼次松(よびつぎまつ)児童公園: 大津が東海道の宿場町、琵琶湖の港町として栄えていた頃、街道と港が接するこの公園のあたりに「呼次松」という名木と渡しの目印として石場津の常夜灯がありました。

ここからは、下の膳所城下町古地図に描かれた旧東海道に沿って、城下町を巡ります。コースの訪問地を膳所城下町の古地図に丸番号で示します。

この地図はクリックにより拡大します。町屋を含めた膳所城下町の詳細図はこちらをご覧ください。

①膳所城北総門跡: 大津口の総門(北総門)があり、ここから膳所城下町に入ります。勢多口の南総門と異なり、こちらの総門の門は残されていません。この後、写真のカーブをクランク状に曲がった後、西の庄を旧東海道に沿ってまっすぐ進んで石坐(いわい)神社を右に見ながら、

②古地図では島になっている枡型の防塁跡(現在は堀は埋め立てられています)に入ります。古地図の防塁跡手前の地点で、自動車道が左に曲がって大きく迂回した(新しい道)後に旧東海道に接続しているのに対し、"本当の旧東海道"は、写真のようにほぼそのまま路地をまっすぐ進み、古地図で④と書いた島状の防塁跡に入って行きます。

③相模川と旧東海道: ガードレールが設置された相模川の手前で、"本当の旧東海道"は写真正面のベージュのお家の右にある鉄板の橋を渡って、路地をさらに進みます。

④写真のように"本当の旧東海道"である路地を進んで、自動車道となっている旧東海道に南から(路地を左に曲がって)合流します。島状の防塁の南と東の辺を歩いていることになります。

⑤響忍寺(こうにんじ): 防塁跡を過ぎ、自動車道/旧東海道に合流して少し進むと響忍寺(こうにんじ)です。響忍寺は元は膳所城周辺にあった真宗大谷派の寺ですが、火災により焼失し、宝暦元年(1751)に膳所藩家老・村松八郎右衛門屋敷跡に再建されました。表門には屋敷の長屋門がそのまま使われています。写真はその長屋門の裏側です。長屋門から本堂へ行く途中、境内を仕切る中門があり、それも屋敷の門でしたが、今はありません。この家老屋敷は、先ほど通ってきた島状枡型の防塁を弓や鉄砲で直接攻撃できる位置にあります。

⑥敬願寺: 1573年僧宗永が開基した寺で、真宗東本願寺の末寺です。宗永は近江源氏佐々木六角氏の一族ですが、1571年六角家が没落した時に出家し、この地に庵室を建て子孫が継いできました。美しい白壁の武家の長屋門を持っています。

⑦和田神社: この先に膳所高校がありますが、高校は膳所藩の藩校遵義堂の跡に建てられています。そちらの入り口にあった門がここに移築されています。高麗門です。

⑧北大手門のあたり: 中堀は埋め立てられて、駐車場となっていますが、篠津神社にここにあった北大手門が移築されています。高麗門です。この近くの個人宅に舟つなぎ石が残されています。

⑨宿屋: 旧東海道と大手道が交差するあたりに、膳所藩への使者向けの宿屋があります。

⑨中大手門の碑: 旧東海道と大手道が交差するあたりにひっそりと碑がありました。絵図が残されており、絵図の中堀の上側に中大手門が描かれています。また、絵図の説明にありますように、旧東海道沿いの町屋は藁葺の屋根で描かれています(絵図をクリックで拡大)。

➉中堀跡: 旧東海道と大手道が交差する近くの民家の駐車場が昔の中堀だったそうです。

⑪天守跡の碑: 膳所城跡公園に入り北側の天守跡の碑まで来ました。

⑪ここには下の屏風絵とは異なりますが、4重4階の天主が建てられていました。

縄張から想像して作成されたジオラマです。ナカマチ商店街での「いにしえの大津城と大津の城郭企画展」での展示品です。

⑪本丸石垣: 天守閣の碑の湖岸側には石垣が残っており、その積み方から、膳所城が築城されていた当時からのもののように思われました。

⑫南大手門のあたり: マンションになっています。鞭崎八幡宮にここにあった南大手門が移築されています。この道路と右の民家が中堀でした。

⑬篠津神社: 膳所城の北大手門が移築されています。膳所城取り壊しの後、明治5年(1872)にここで再建されたことが棟札からわかっています。門は高麗門です。

⑭瀬田口近くのカーブ: 城下町の南口近くの最後のカーブで、次のカーブは勢多口総門です。

⑮若宮八幡神社: 膳所城が廃城となった後、本丸の犬走門を移築したものと伝えられています。門は脇戸付高麗門です。犬走とは、土塁や石垣の外側につくられた通路の様な平地をいうことですが、本丸のどの辺りにあったものか明確ではありません。

⑯勢多口総門跡: 膳所城下町の南の入口にあたります。「膳所城勢多口総門跡」の石碑が建つお家の左隣りが今はマンションとなっていますが、以前は番所であった古い家がありました。また、ここに建てられていた勢多口総門(南総門)は高麗門で、建部神社に移築されていましたが、昭和9年の室戸台風で倒壊して、実業家で日本美術コレクターの細見古香庵が購入し、大阪府泉大津市松之浜に移築されています。

今回は、同級生のH.I.さんの案内により、城下町を北から南まで通して巡りました。入念に調査した情報に基づいて解説をしていただいたことから、巡ったコースを古地図にあてはめ復習すると、膳所城下町は、防御を深く意識した町であることを改めて実感いたしました。すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。

この後、沙沙貴組4名は、反省会にて楽しく喉を潤しました。 文責 岡島

膳所城及び城下町に関する情報は、本ブログの別の報告(大津城と膳所城、膳所城 城下町 膳所五社巡り)にもまとめられていますので、そちらもご覧ください。

JR膳所駅からスタートし、「急がば回れ」で有名な、矢橋港から渡し船が到着した石場津、また、かつて石場常夜灯も置かれていた呼次松(よびつぎまつ)児童公園に向かいます。すなわち、渡し船に乗って大津に着いたときの気分を味わう趣向です。

"旧石場"の碑(滋賀県大津警察署北西角): 大津警察署の角で、呼次松児童公園と並ぶ所に「"旧石場"の碑」が建てられておりました

呼次松(よびつぎまつ)児童公園: 大津が東海道の宿場町、琵琶湖の港町として栄えていた頃、街道と港が接するこの公園のあたりに「呼次松」という名木と渡しの目印として石場津の常夜灯がありました。

ここからは、下の膳所城下町古地図に描かれた旧東海道に沿って、城下町を巡ります。コースの訪問地を膳所城下町の古地図に丸番号で示します。

この地図はクリックにより拡大します。町屋を含めた膳所城下町の詳細図はこちらをご覧ください。

①膳所城北総門跡: 大津口の総門(北総門)があり、ここから膳所城下町に入ります。勢多口の南総門と異なり、こちらの総門の門は残されていません。この後、写真のカーブをクランク状に曲がった後、西の庄を旧東海道に沿ってまっすぐ進んで石坐(いわい)神社を右に見ながら、

②古地図では島になっている枡型の防塁跡(現在は堀は埋め立てられています)に入ります。古地図の防塁跡手前の地点で、自動車道が左に曲がって大きく迂回した(新しい道)後に旧東海道に接続しているのに対し、"本当の旧東海道"は、写真のようにほぼそのまま路地をまっすぐ進み、古地図で④と書いた島状の防塁跡に入って行きます。

③相模川と旧東海道: ガードレールが設置された相模川の手前で、"本当の旧東海道"は写真正面のベージュのお家の右にある鉄板の橋を渡って、路地をさらに進みます。

④写真のように"本当の旧東海道"である路地を進んで、自動車道となっている旧東海道に南から(路地を左に曲がって)合流します。島状の防塁の南と東の辺を歩いていることになります。

⑤響忍寺(こうにんじ): 防塁跡を過ぎ、自動車道/旧東海道に合流して少し進むと響忍寺(こうにんじ)です。響忍寺は元は膳所城周辺にあった真宗大谷派の寺ですが、火災により焼失し、宝暦元年(1751)に膳所藩家老・村松八郎右衛門屋敷跡に再建されました。表門には屋敷の長屋門がそのまま使われています。写真はその長屋門の裏側です。長屋門から本堂へ行く途中、境内を仕切る中門があり、それも屋敷の門でしたが、今はありません。この家老屋敷は、先ほど通ってきた島状枡型の防塁を弓や鉄砲で直接攻撃できる位置にあります。

⑥敬願寺: 1573年僧宗永が開基した寺で、真宗東本願寺の末寺です。宗永は近江源氏佐々木六角氏の一族ですが、1571年六角家が没落した時に出家し、この地に庵室を建て子孫が継いできました。美しい白壁の武家の長屋門を持っています。

⑦和田神社: この先に膳所高校がありますが、高校は膳所藩の藩校遵義堂の跡に建てられています。そちらの入り口にあった門がここに移築されています。高麗門です。

⑧北大手門のあたり: 中堀は埋め立てられて、駐車場となっていますが、篠津神社にここにあった北大手門が移築されています。高麗門です。この近くの個人宅に舟つなぎ石が残されています。

⑨宿屋: 旧東海道と大手道が交差するあたりに、膳所藩への使者向けの宿屋があります。

⑨中大手門の碑: 旧東海道と大手道が交差するあたりにひっそりと碑がありました。絵図が残されており、絵図の中堀の上側に中大手門が描かれています。また、絵図の説明にありますように、旧東海道沿いの町屋は藁葺の屋根で描かれています(絵図をクリックで拡大)。

➉中堀跡: 旧東海道と大手道が交差する近くの民家の駐車場が昔の中堀だったそうです。

⑪天守跡の碑: 膳所城跡公園に入り北側の天守跡の碑まで来ました。

⑪ここには下の屏風絵とは異なりますが、4重4階の天主が建てられていました。

縄張から想像して作成されたジオラマです。ナカマチ商店街での「いにしえの大津城と大津の城郭企画展」での展示品です。

⑪本丸石垣: 天守閣の碑の湖岸側には石垣が残っており、その積み方から、膳所城が築城されていた当時からのもののように思われました。

⑫南大手門のあたり: マンションになっています。鞭崎八幡宮にここにあった南大手門が移築されています。この道路と右の民家が中堀でした。

⑬篠津神社: 膳所城の北大手門が移築されています。膳所城取り壊しの後、明治5年(1872)にここで再建されたことが棟札からわかっています。門は高麗門です。

⑭瀬田口近くのカーブ: 城下町の南口近くの最後のカーブで、次のカーブは勢多口総門です。

⑮若宮八幡神社: 膳所城が廃城となった後、本丸の犬走門を移築したものと伝えられています。門は脇戸付高麗門です。犬走とは、土塁や石垣の外側につくられた通路の様な平地をいうことですが、本丸のどの辺りにあったものか明確ではありません。

⑯勢多口総門跡: 膳所城下町の南の入口にあたります。「膳所城勢多口総門跡」の石碑が建つお家の左隣りが今はマンションとなっていますが、以前は番所であった古い家がありました。また、ここに建てられていた勢多口総門(南総門)は高麗門で、建部神社に移築されていましたが、昭和9年の室戸台風で倒壊して、実業家で日本美術コレクターの細見古香庵が購入し、大阪府泉大津市松之浜に移築されています。

今回は、同級生のH.I.さんの案内により、城下町を北から南まで通して巡りました。入念に調査した情報に基づいて解説をしていただいたことから、巡ったコースを古地図にあてはめ復習すると、膳所城下町は、防御を深く意識した町であることを改めて実感いたしました。すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。

この後、沙沙貴組4名は、反省会にて楽しく喉を潤しました。 文責 岡島

2023年03月15日

2023年3月14日(日)佐和山城城下町下見(3)

課題学習のため、佐和山城城下町を追加で下見しました。本報は2022年12月16日(金)佐和山城城下町下見の追加報告です。

佐和山城城下町は、これまでの調査から豊臣期には既に成立していたと考えられます。文禄4年(1595)に石田三成が北近江四郡を領国とする大名とともに佐和山城主となると、佐和山城及び城下町を拡張整備したと考えられています。

城下町の場所

江戸時代に佐和山城を描いた「沢山古城之絵図」です。図は西が上になっており、上方に松原内湖が青く描かれています。

Googleマップによる現在の地図 上は西、北は右側で上記古城絵図と同じ方向にしています。彦根市街地から国道8号線を通って佐和山トンネルを抜け(図の左上)、最初の信号なしの交差点(つるやゴルフ彦根店の近く)を図の右(北)に曲がるか(すぐに大手門跡があります)、それを通り過ぎ、国道8号線鳥居本町南の信号(カットハウスSENARIMI近く)を上(西)に折れるかして(外堀跡、内堀跡に向かいます)、古西法寺集落の中に入ってゆきます(地図の赤線)。

拡大した沢山古城之絵図による説明 上は西、北は右側

土居の前(東側、絵図の下側)を流れる川は、かつての内堀でした。今は下写真のようにコンクリート壁の狭い川(現在の西法寺川又はおまん川)となっていますが、往時は堀は並行する道路(本町筋)近くまで広がっていたと考えられます。

内堀跡の標識: 折れて倒れていました。

国道8号線鳥居本町南の信号から西に折れ、集落の奥(佐和山の麓)まで行き、そこから内堀跡の南(大手口、西法寺川の上流)側を見ています。

内堀跡北(西法寺川の下流)側です。

本町筋に立っています。本町筋と内堀跡を示す標識で、ここより奥(西の佐和山側)に内堀(現 西法寺川)がありました。また、水田の畔等の地表に残された地割に基づいて、本町筋と内堀との間(西、山側)に平行する2本の南北道路を想定する意見があり、現在は畔道になっていますが、畔道の地下に「百々町筋」という道があったことが、発掘調査により明らかになっています。

地図の上が北

下写真の道路は本町筋で現在は市道となっており、南を見ています。奥に鉄橋が見えていますが、近江鉄道のものです。この道は当時は城下町のメインストリートでした。内堀の外側は、内掘に沿ったこの本町筋を中心に町屋が存在しました。町屋は「沢山古城絵図」に従うと、この道の両(東西)側にあり、その広がりは、外堀の機能を持った現在の小野川(外堀)を越えて、東山道辺りにまで及んでいたようです。

現在はこの小野川(外堀)より内側が佐和山町、外側が鳥居本町で、小野川(外堀)が町の境界になっています。鉄橋の向こう(南)に大手門跡があり、本丸から続く大手道と合流していました。

ちなみに、彦根城の城下町の建設時には、この本町筋の人や建物などを強制的に移し、彦根城城下の本町筋としています。彦根城城下の本町筋は、現在、「夢京橋キャッスルロード」と称されています。

さらに、近江鉄道鉄橋と大手門跡の間の地点(上の地図の赤く示した地点)では、掘立柱建物(町屋?)、土坑、幅60~90cmの「本町筋」の痕跡と考えられる道路遺構等が検出され、16世紀末頃の陶磁器類・瓦が出土しています。道路遺構には胴木工法が用いられていたことから、本町筋はその工法より織田勢力下にあった丹羽長秀(下の絵)の頃に施設された可能性が想定されています。

外堀で町の境界の小野川南(上流)側: 左: 鳥居本町、右: 佐和山町

外堀の小野川北(下流)側: 左: 佐和山町、右: 鳥居本町

佐和山城大手門跡表示 本町筋を集落から南方向に進むと、国道8号線の近くで大手口に到達します。東山道(のちの中山道)側に開いていた佐和山城正面の大手門の跡です。かつて、大手門が築かれ、左右には土を盛って築いた土居(土塁)が伸びていました。大手門は彦根市内に現存する宗安寺の表門(赤門)と伝えられており、左右の土居は現在も比較的良好に残っています。大手口から西(山側)に行くと、登城道です。

こうした土居(土塁)と内堀に守られた内側では、本丸に向かって伸びる登城道の両側に、侍屋敷が軒を連ねていました。侍屋敷は、本丸から伸びる2つの尾根に挟まれた広大な地域を占めており、客馬屋や獄屋なども存在したようです。侍屋敷に居住した武士たちは、戦いとなれば両側の尾根に籠って、大手からの敵を挟撃することのできる優れた縄張りとなっていました。

大手口付近の内堀(西法寺川: 大手口から北側を望む)

登城口から佐和山を望む。この先は現在行き止まっており、侍屋敷がありましたが、現状は田畑になっています。

登城道(大手口方面を望む)

侍屋敷跡(登城道の先、現状は田畑)

城主: 下表の城主 磯野員昌の前は、百々内蔵助盛実が城代を務めましたが、六角方から浅井方に転じています。そのため、六角氏は佐和山城を攻略し、百々氏を自決させています。百々氏は鳥居本町の彦根道に面した所に居館(百々館遺跡)を設けておりましたが、現在はトラックステーション(びわ貨物運送)となっており、もうその面影はありません。

そもそも、佐和山城は湖東と湖北の境目に立地して東山道と下街道の両方が掌握でき、外港として松原湊と朝妻湊のある交通の要衝でした。そのため、六角方、京極・浅井方の双方より、軍事拠点として臨時に利用され、山下に本拠を置く百々氏が城代を務めた特定の城主の置かれない城でした。

百々氏の後、浅井長政から南方支配の権限委譲をされて磯野員昌は城主として居城し、佐和山城を臨時の軍事拠点から支配の拠点に変えてゆきます。湖東地域の中心地としての佐和山・彦根の地位はこの時に始まります。

最後に、佐和山城全図を以下に示します。

文責 岡島 敏広

佐和山城城下町は、これまでの調査から豊臣期には既に成立していたと考えられます。文禄4年(1595)に石田三成が北近江四郡を領国とする大名とともに佐和山城主となると、佐和山城及び城下町を拡張整備したと考えられています。

城下町の場所

江戸時代に佐和山城を描いた「沢山古城之絵図」です。図は西が上になっており、上方に松原内湖が青く描かれています。

Googleマップによる現在の地図 上は西、北は右側で上記古城絵図と同じ方向にしています。彦根市街地から国道8号線を通って佐和山トンネルを抜け(図の左上)、最初の信号なしの交差点(つるやゴルフ彦根店の近く)を図の右(北)に曲がるか(すぐに大手門跡があります)、それを通り過ぎ、国道8号線鳥居本町南の信号(カットハウスSENARIMI近く)を上(西)に折れるかして(外堀跡、内堀跡に向かいます)、古西法寺集落の中に入ってゆきます(地図の赤線)。

拡大した沢山古城之絵図による説明 上は西、北は右側

土居の前(東側、絵図の下側)を流れる川は、かつての内堀でした。今は下写真のようにコンクリート壁の狭い川(現在の西法寺川又はおまん川)となっていますが、往時は堀は並行する道路(本町筋)近くまで広がっていたと考えられます。

内堀跡の標識: 折れて倒れていました。

国道8号線鳥居本町南の信号から西に折れ、集落の奥(佐和山の麓)まで行き、そこから内堀跡の南(大手口、西法寺川の上流)側を見ています。

内堀跡北(西法寺川の下流)側です。

本町筋に立っています。本町筋と内堀跡を示す標識で、ここより奥(西の佐和山側)に内堀(現 西法寺川)がありました。また、水田の畔等の地表に残された地割に基づいて、本町筋と内堀との間(西、山側)に平行する2本の南北道路を想定する意見があり、現在は畔道になっていますが、畔道の地下に「百々町筋」という道があったことが、発掘調査により明らかになっています。

地図の上が北

下写真の道路は本町筋で現在は市道となっており、南を見ています。奥に鉄橋が見えていますが、近江鉄道のものです。この道は当時は城下町のメインストリートでした。内堀の外側は、内掘に沿ったこの本町筋を中心に町屋が存在しました。町屋は「沢山古城絵図」に従うと、この道の両(東西)側にあり、その広がりは、外堀の機能を持った現在の小野川(外堀)を越えて、東山道辺りにまで及んでいたようです。

現在はこの小野川(外堀)より内側が佐和山町、外側が鳥居本町で、小野川(外堀)が町の境界になっています。鉄橋の向こう(南)に大手門跡があり、本丸から続く大手道と合流していました。

ちなみに、彦根城の城下町の建設時には、この本町筋の人や建物などを強制的に移し、彦根城城下の本町筋としています。彦根城城下の本町筋は、現在、「夢京橋キャッスルロード」と称されています。

さらに、近江鉄道鉄橋と大手門跡の間の地点(上の地図の赤く示した地点)では、掘立柱建物(町屋?)、土坑、幅60~90cmの「本町筋」の痕跡と考えられる道路遺構等が検出され、16世紀末頃の陶磁器類・瓦が出土しています。道路遺構には胴木工法が用いられていたことから、本町筋はその工法より織田勢力下にあった丹羽長秀(下の絵)の頃に施設された可能性が想定されています。

外堀で町の境界の小野川南(上流)側: 左: 鳥居本町、右: 佐和山町

外堀の小野川北(下流)側: 左: 佐和山町、右: 鳥居本町

佐和山城大手門跡表示 本町筋を集落から南方向に進むと、国道8号線の近くで大手口に到達します。東山道(のちの中山道)側に開いていた佐和山城正面の大手門の跡です。かつて、大手門が築かれ、左右には土を盛って築いた土居(土塁)が伸びていました。大手門は彦根市内に現存する宗安寺の表門(赤門)と伝えられており、左右の土居は現在も比較的良好に残っています。大手口から西(山側)に行くと、登城道です。

こうした土居(土塁)と内堀に守られた内側では、本丸に向かって伸びる登城道の両側に、侍屋敷が軒を連ねていました。侍屋敷は、本丸から伸びる2つの尾根に挟まれた広大な地域を占めており、客馬屋や獄屋なども存在したようです。侍屋敷に居住した武士たちは、戦いとなれば両側の尾根に籠って、大手からの敵を挟撃することのできる優れた縄張りとなっていました。

大手口付近の内堀(西法寺川: 大手口から北側を望む)

登城口から佐和山を望む。この先は現在行き止まっており、侍屋敷がありましたが、現状は田畑になっています。

登城道(大手口方面を望む)

侍屋敷跡(登城道の先、現状は田畑)

城主: 下表の城主 磯野員昌の前は、百々内蔵助盛実が城代を務めましたが、六角方から浅井方に転じています。そのため、六角氏は佐和山城を攻略し、百々氏を自決させています。百々氏は鳥居本町の彦根道に面した所に居館(百々館遺跡)を設けておりましたが、現在はトラックステーション(びわ貨物運送)となっており、もうその面影はありません。

そもそも、佐和山城は湖東と湖北の境目に立地して東山道と下街道の両方が掌握でき、外港として松原湊と朝妻湊のある交通の要衝でした。そのため、六角方、京極・浅井方の双方より、軍事拠点として臨時に利用され、山下に本拠を置く百々氏が城代を務めた特定の城主の置かれない城でした。

百々氏の後、浅井長政から南方支配の権限委譲をされて磯野員昌は城主として居城し、佐和山城を臨時の軍事拠点から支配の拠点に変えてゆきます。湖東地域の中心地としての佐和山・彦根の地位はこの時に始まります。

最後に、佐和山城全図を以下に示します。

文責 岡島 敏広

2023年03月08日

2023年3月7日(火)膳所城南大手門(鞭崎八幡宮表門)と矢橋港跡

レイカディア大学選択講座で午前の課題学習中間報告の後、午後は膳所城から移築された南大手門を見学するために、課題学習グループ"沙沙貴組"4名は、草津市矢橋町の鞭崎八幡宮を訪問しました。

膳所城の遺構については、本ブログの城郭についての記事と移築門についての記事にもまとめておりますので、ご覧ください。

膳所城は、徳川家康の命により、公式には、大津城に代えて京都の東の守りを固める目的で、天下普請によって築かれた城です。 築城の名手と謳われた藤堂高虎に最初につくらせた城で、日本三大湖城のひとつに数えられます。 慶長5年(1600)の京極高次の大津籠城戦の翌年に大津城は解体され、天守は彦根城へ、その他の部材は膳所に移され膳所城(下図)の築城が始まりました。

近江名所図屏風の膳所城部分 サントリー美術館蔵

築城を命じた徳川家康は、ここに三河以来の譜代大名戸田一西(かずあき)や

本多氏など譜代大名を城主として配置して、政治的役割を持たせました。

しかし、この膳所城は明治3年(1870)4月に藩主本多康穣が明治新政府に廃城を出願し、4月25日に許可され、取り壊されています。廃城の理由は、膳所城が湖中に突き出た水城であり、毎年莫大な修理費を要するうえに、近代の戦争にも役立たないというものでした。本丸から石垣まで、1,200円で売り払われたといわれています。

本論に入ります。本日の訪問の目的の移築城門の見学です。

鞭崎八幡宮表門表側: 表門は、明治4年の廃藩置県の際に膳所城から鞭崎八幡宮(膳所城から近江大橋を渡った対岸である草津市矢橋)へ移築されました。重要文化財に指定されています。昭和52年の屋根瓦吹き替え工事の際に、元は城の南大手門であったことが判明しました。太くて頑丈な木材が縦格子に組み立てられ、その上に板を平列に張り、さらにその上に鉄板を直角に縦方向に張ってあり、堂々とした威厳を漂わせています。

表門の右手には潜戸が設けられています。

表門裏側: 裏側から見ると高麗門であることがわかります。屋根は本柱通りに切妻を掛け、手前の控柱にはそれよりも低い切妻屋根をのせています。控柱は外八双に開きます。

屋根には膳所城主 本多家の家紋である立葵を飾った軒丸瓦や鬼瓦を飾っており、

柱、扉等要所に鉄板を鋲打するなど重厚堅固な意匠となっています。

鞭崎八幡宮の本殿: 祭神は、應神天皇、神功皇后、武内宿禰、住吉大神の四柱。奈良時代前期に大中清麻呂(おおなかのきよまろ)が創建したと伝えられています。元々「矢橋八幡宮」と呼ばれていましたが、昔、上洛途中の源頼朝が、この神社の森を鞭で指して名前を尋ねたことから、「鞭崎八幡宮」と呼ばれるようになったといわれます。

矢橋道: 折角、矢橋まできましたから、「急がば回れ」で有名な矢橋港を見るために矢橋道を歩きました。

街道に沿って矢橋集落の西端につきあたると、先ほどの鞭崎神社御旅所の祠があります。

その左脇を先に進むと矢橋港跡に到着します。

矢橋港は近江八景「矢橋帰帆」(やばせのきはん)で著名です(本ブログの一番下に示しています)。また、矢橋港からは、湖が荒れなければ、大津石場へと速く行ける渡し船が出て、「急がば回れ」(「急ぐときは唐橋を通りなさい」という意)という教訓でも有名になっています。

矢橋港跡には発掘調査で発見された3基の石積突堤などがあり、一帯が公園となっています。公園に残された遺構から想像するしかありませんが、下の絵図のように、琵琶湖に突き出した手前の2基の平行な石積突堤が、

矢橋渡口場(わたしば)

下写真の人のいる中央と右側に見えています。右側の突堤の根元には後に写真で示すように常夜灯があります。

上の絵図左側の港湾南端から湖岸に平行に築かれた石積突堤1基も残されています。

右側突堤根元の石垣の上には、弘化3年(1846)銘のある常夜灯が建てられており、大津石場津のものに比べ、細く華奢な常夜灯です。

写真の常夜灯は、下の浮世絵でも描かれていて、常夜灯の手前には松が描かれています。実際にも松が植えられていましたが、現在は枯れて切り倒されています。上の写真の電柱近くに切株がありました。浮世絵では常夜灯の周りに石垣がありませんから、江戸時代以降に石垣が築かれたものと思われます。

近江栗太郡志第3巻からの矢橋港の風景です。これは1926年発刊ですから、大正末期の写真と思われます。松の状態からすると、もう少し新しい時期(昭和初期?)と考えられる写真は別のブログでも見ることができます。

絵は、有名な歌川広重の浮世絵「近江八景之内 矢橋帰帆」です。大津石場津からこの矢橋港船着き場に、渡し船が帰港する情景が描かれています。

本日は短い時間を利用して、膳所城の遺構を1つ実地に確認できました。訪問を提案いただいたH.I.さん、「見に行こう」と同意いただいた沙沙貴組の皆様ありがとうございました。 文責 岡島

膳所城の遺構については、本ブログの城郭についての記事と移築門についての記事にもまとめておりますので、ご覧ください。

膳所城は、徳川家康の命により、公式には、大津城に代えて京都の東の守りを固める目的で、天下普請によって築かれた城です。 築城の名手と謳われた藤堂高虎に最初につくらせた城で、日本三大湖城のひとつに数えられます。 慶長5年(1600)の京極高次の大津籠城戦の翌年に大津城は解体され、天守は彦根城へ、その他の部材は膳所に移され膳所城(下図)の築城が始まりました。

近江名所図屏風の膳所城部分 サントリー美術館蔵

築城を命じた徳川家康は、ここに三河以来の譜代大名戸田一西(かずあき)や

本多氏など譜代大名を城主として配置して、政治的役割を持たせました。

しかし、この膳所城は明治3年(1870)4月に藩主本多康穣が明治新政府に廃城を出願し、4月25日に許可され、取り壊されています。廃城の理由は、膳所城が湖中に突き出た水城であり、毎年莫大な修理費を要するうえに、近代の戦争にも役立たないというものでした。本丸から石垣まで、1,200円で売り払われたといわれています。

本論に入ります。本日の訪問の目的の移築城門の見学です。

鞭崎八幡宮表門表側: 表門は、明治4年の廃藩置県の際に膳所城から鞭崎八幡宮(膳所城から近江大橋を渡った対岸である草津市矢橋)へ移築されました。重要文化財に指定されています。昭和52年の屋根瓦吹き替え工事の際に、元は城の南大手門であったことが判明しました。太くて頑丈な木材が縦格子に組み立てられ、その上に板を平列に張り、さらにその上に鉄板を直角に縦方向に張ってあり、堂々とした威厳を漂わせています。

表門の右手には潜戸が設けられています。

表門裏側: 裏側から見ると高麗門であることがわかります。屋根は本柱通りに切妻を掛け、手前の控柱にはそれよりも低い切妻屋根をのせています。控柱は外八双に開きます。

屋根には膳所城主 本多家の家紋である立葵を飾った軒丸瓦や鬼瓦を飾っており、

柱、扉等要所に鉄板を鋲打するなど重厚堅固な意匠となっています。

鞭崎八幡宮の本殿: 祭神は、應神天皇、神功皇后、武内宿禰、住吉大神の四柱。奈良時代前期に大中清麻呂(おおなかのきよまろ)が創建したと伝えられています。元々「矢橋八幡宮」と呼ばれていましたが、昔、上洛途中の源頼朝が、この神社の森を鞭で指して名前を尋ねたことから、「鞭崎八幡宮」と呼ばれるようになったといわれます。

矢橋道: 折角、矢橋まできましたから、「急がば回れ」で有名な矢橋港を見るために矢橋道を歩きました。

街道に沿って矢橋集落の西端につきあたると、先ほどの鞭崎神社御旅所の祠があります。

その左脇を先に進むと矢橋港跡に到着します。

矢橋港は近江八景「矢橋帰帆」(やばせのきはん)で著名です(本ブログの一番下に示しています)。また、矢橋港からは、湖が荒れなければ、大津石場へと速く行ける渡し船が出て、「急がば回れ」(「急ぐときは唐橋を通りなさい」という意)という教訓でも有名になっています。

矢橋港跡には発掘調査で発見された3基の石積突堤などがあり、一帯が公園となっています。公園に残された遺構から想像するしかありませんが、下の絵図のように、琵琶湖に突き出した手前の2基の平行な石積突堤が、

矢橋渡口場(わたしば)

下写真の人のいる中央と右側に見えています。右側の突堤の根元には後に写真で示すように常夜灯があります。

上の絵図左側の港湾南端から湖岸に平行に築かれた石積突堤1基も残されています。

右側突堤根元の石垣の上には、弘化3年(1846)銘のある常夜灯が建てられており、大津石場津のものに比べ、細く華奢な常夜灯です。

写真の常夜灯は、下の浮世絵でも描かれていて、常夜灯の手前には松が描かれています。実際にも松が植えられていましたが、現在は枯れて切り倒されています。上の写真の電柱近くに切株がありました。浮世絵では常夜灯の周りに石垣がありませんから、江戸時代以降に石垣が築かれたものと思われます。

近江栗太郡志第3巻からの矢橋港の風景です。これは1926年発刊ですから、大正末期の写真と思われます。松の状態からすると、もう少し新しい時期(昭和初期?)と考えられる写真は別のブログでも見ることができます。

絵は、有名な歌川広重の浮世絵「近江八景之内 矢橋帰帆」です。大津石場津からこの矢橋港船着き場に、渡し船が帰港する情景が描かれています。

本日は短い時間を利用して、膳所城の遺構を1つ実地に確認できました。訪問を提案いただいたH.I.さん、「見に行こう」と同意いただいた沙沙貴組の皆様ありがとうございました。 文責 岡島

2023年03月06日

2023年3月5日(日)大津城下町(大津百町)

本日は、レイカディア大学の課題学習の情報収集のため、大津城城下町を課題学習グループ"沙沙貴組"4名で巡りました。

城下町の説明において、まず、城下町の中心となる大津城に関する情報を先にまとめ、その次に巡った城下町の説明を行います。

大津城に関する情報は、本ブログの別の報告にもまとめられています。また、大津城下町については、次にもまとめられていますので、そちらもご覧ください。

大津城について

大坂城を政治経済の拠点とした豊臣秀吉は、淀川水系、伏見街道、東海道により大坂につながる大津を北国物資の中継地として、また、琵琶湖水運の要所としての大津港を坂本よりも重視しました。坂本城が廃城となったのち、浅野長吉(長政)がその遺材を利用して天正14年(1586)に大津に移築し、坂本住人の移住を促したことから、大津の町内には坂本の城下町と同様の町名が残っています。町名については巡った城下町の説明の部分を参照ください。

大津城の規模については、現在縄張りを示すような当時の古絵図は残っておらず、その復元が困難な状況にありますが、明治時代以降に大津城について考証された資料が3点あります。これらの資料や江戸時代の絵図などを参考に、昭和55年(1980)発刊『新修大津市史』第三巻の「大津城復元図」において大津城の姿が復元されました。下図はそれに基づいた図で、大津城の城郭と、築城時に坂本から移転した町、江戸時代及び現在の湖岸線を併せて図示したものです。

また、スカイプラザ浜大津6F交流コーナーに設置されている大津城ジオラマも示しました。

縄張から想像して作成されたジオラマです。ナカマチ商店街での「いにしえの大津城と大津の城郭企画展」での展示品です。

大津城跡碑: 大津港口にある碑です。この碑の場所は下の地図の「現在地」と記載されていますように、大津城本丸の北端辺りとなります。

昭和40年代後半の浜大津駅: この当時は現在とは異なり、駅の近くまで琵琶湖が迫っていました。

下図は寛保2年(1742)の大津町絵図ですが(北が下)、この図から、大津城の本丸跡(国道161号浜大津交差点あたり)に、江戸時代を通じて、琵琶湖岸にあった大津代官所『御代官』、『御蔵』が建てられ、また、外堀・中堀の一部が関(荷揚場)として利用されたことがわかります。クリックにより絵図は拡大します。

上記の大津代官所表門: 現在の長等小学校の前身、大津西尋常小学校の表門で、元大津代官所の門であったと伝えられています。現在は存在していません。

大津代官所は、かつての大津城本丸跡を利用していますが、不明なところが多いです。しかし、大津代官は、近江の天領を管理する「近江代官」も兼務したことから、この代官所は大津町のみならず、天領支配の拠点としても重要な地位を占めました。

以下に、大津城西側の中堀及び外堀の地図を示します。クリックすると拡大します。

【中堀】江戸時代に大橋堀・川口関など湖岸の荷揚場として利用されており、その堀跡は昭和期に至るまで残されていました。

西側・・・『川口関』に該当(現在の川口公園あたり)

東側・・・『扇屋関』に該当(NTT大津営業所あたり)

大正時代初期の川口堀: 安土桃山時代に川口弥蔵という人物の屋敷が付近にあったことから名づけられました。この堀を挟んだ民家は堀から水揚げされた商品を取り扱う商家でした。

現在の川口公園: 公園と道路を含むビルの間の空間が中堀でした。上の大正時代の両岸の柳の木は桜に植え替えられています。

北国街道と琵琶湖疎水の交叉する地点(北国橋): 大津城が存在した当時は、この地点は外堀の外側でした。

百々川: マンションの山側を流れ、その下流は琵琶湖疎水に平行していますが、この写真のマンションに沿った部分は外堀の外側輪郭を形成していました。

琵琶湖疎水: 琵琶湖を向いて撮影していますが、この疎水の途中で百々川と交叉する辺りより琵琶湖側の疎水と百々川を合わせたものが外堀でした。

朝日生命ビル建築時に発掘された外堀石垣の模擬石垣による花壇

大津祭曳山展示館の東側石垣: 外堀の石垣と言われており、大津城では唯一現存するものです。しかし、2つ下の地図を確認すると、大津祭曳山展示館と外堀の位置関係がおかしいです。これは描かれている外堀の推定位置が誤っているものと思われます。

しかし、大津城縄張はどうしても推定であることから、現地近くに看板として表示されている地図は、この点が修正されていて、この石垣の位置が外堀の外側になるように描かれています。

大津祭曳山展示館の西側石垣: 東側で見た外堀の石垣に連続しているのが確認できますが、こちらは右(西)側と左(東)側の積み方が異なり、柱辺りより左(東)側は布積みになっているようですので、比較的新しく積まれた石垣のように見えます。

大津城下町について

ここから、今回、大津城下町を見るために訪問したコースに従い説明します。まず、現在地形及び大津城縄張りを同時に示した地図上に、巡ったコースを示します。これ以後の写真にある丸番号は地図と一致させています。地図はクリックすると拡大します。

大津百町は、東海道五十三次の「宿場町」、琵琶湖水運の「港町」、三井寺(園城寺)の「門前町」という3つの町の顔を持ち、東海道最大の人口を誇る宿場町でした。様々な物と人が行き交う大津の賑わい振りと繁栄を示す様子は、『大津百町』と表現されました。実際、江戸時代中期には、ぴったり100の町を数えました。

町は両側町で、通りの向かい合う両側の家が同じ町に属し、背中合わせの家は別の町に属しましたが、現在は通りで囲われた区画が同じ町になるよう整理されています。

江辰板 東海道五十三次之内大津 歌川広重画

大津百町のにぎわいは、目の前にある琵琶湖がもたらしました。北国や東国から多くの荷物を載せた船がやってくる、物資の集散地だったからです。その多くはお米でしたが、これらは湖岸に立ち並ぶ幕府や諸藩の蔵屋敷に蓄積され、大津の米商人によって取引されたあと、京都・大阪へと運ばれていきました。

木曾海道六拾九次之内 大津 歌川広重画

町人による都市生活が向上した元禄の時代、『大津百町』は18,000人もの人々が住む大都市でした。京都から大津に入ってくる東海道は「八丁筋」(八町通)と呼ばれ、大名の宿泊施設である本陣や庶民の宿である旅籠屋が並んでいました。浮世絵は、八町通を描いたものです。両側には宿屋が立ち並び、旅人や荷物を乗せた牛車が行きかい、奥には琵琶湖が見えています。ここには将軍や大名、公家などが宿泊・休憩をとる本陣もありました。

①大津宿本陣跡: 大津には本陣が2軒ありましたが、ここはその内の大坂屋嘉右衛門宅(大塚本陣)です。今は建物もなく更地となっており、本陣跡に建てられた明治天皇聖跡碑に本陣という言葉が刻まれるのみです。もう1つが肥前屋九左衛門宅です。

そのもうひとつの肥前屋の本陣跡と思われる表示が、先ほどの石碑から国道161号線に沿って少し南(山科方面)へ登った薬局前にありました。

②大津市道路元標: 東海道(八丁筋、八町通)から北國海道が分岐する地点を基準としています。

ここは北國海道側にある「札の辻」と呼ばれる地点で高札場でした。反対(東)側の東海道側は、そちらに進むと、「京町通り」と呼ばれ問屋が並び、一筋浜(北)側の「中町通り」は日常品小売店としての商店街、もう一つ浜側の「浜通り」には物資を一時貯蔵する蔵屋敷が並び、3本の通りを中心に栄えておりました。また、ここ札の辻から浜大津までの南北の道は現在は広くなっていますが、大正14年(1925)に道路が拡張されるまでは「突抜通り」と呼ばれ、かなり狭い通りでした。

伊勢参宮名所図会 大津八丁札之辻: 高札場が見え、右上へ行く道は「京町通り(東海道)」、左下隅の道は「北國海道」と考えられます。図はクリックにより拡大します。

③阪本屋鮒寿司店: 北国街道沿い旧石川町(現 長等一丁目)にあります。阪本屋は江戸時代膳所藩の御用料亭として、元々は現在の木下町あたりにありました。幕府への藩の献上品として阪本屋の鮒寿司が毎年利用されていたそうです。明治2年(1869)に鮒寿司を商品化販売することを考えて、現在の地で阪本屋分店としてのれん分けし商売を始めています。

③叶匠壽庵 長等総本店: 北国街道沿い旧土橋町(現 長等二丁目)にありました。

④安藤昆布店: 北国街道沿い旧上北国町(現 三井寺町)にありました。昭和2年の創業です。

⑤桶屋町(西): 桶屋町の西側は、遊廓があった柴屋町に接しているため、飲食店が軒を連ねています。ちなみに、桶屋町は町内に桶屋が集居していたことから、その名がついたとされます。しかし、道が狭く木竹の取り扱いが不便で、徐々に桶屋が他所に移りいなくなってしまった後、隣接して遊廓としてにぎわう柴屋町とともに揚屋町として栄えました。明治7年に船頭町と合併し、その後、長等二~三丁目となっています。

百々川南側 百々川北側

⑤桶屋町(東): 町家で、手前2件の玄関上には厄除けのため鐘馗さんが飾られています。東の桶屋町は、昭和初期の建物が並ぶ住宅街となっています。

⑥鍵屋町(現 長等三丁目)

⑦東今堀町(現 長等三丁目) 大津町家の宿 粋世: 米穀商の大津町家をゲストハウスにしています。登録有形文化財に指定されています。

⑧西今堀町(現 長等三丁目) 豆信大正時代の建物で入母屋造桟瓦葺です。一階正面は格子を建て、大広間のある二階の窓には高欄風の手摺を付けるほか、大小の格子窓を配して瀟洒な外観としています。往時の賑わいを伝える料亭建築です。

⑨旧坂本町(現 中央一~二丁目、浜町)の碑: 坂本城が大津に移された時、城とともに坂本から移住してきた人々が作った町です。浜通りの中央部にあり、西側には大橋堀が柳町の近くまで入って水運の要所でした。大津百艘船の船持仲間(坂本組)があり、米、魚、野菜等の荷揚地として活況を呈していました。天文年間(1736~)から明治期まで大津米会所がありました。

次表に坂本周辺の町人が大津へ移住し形成された町を示します。

➉ 袋町: 袋町は町名ではなく、通り名として親しまれています。真ん中あたりで「橋本町」から「中堀町」(いずれも旧町名)に変わると言う不思議な路地です(通りに面した家屋が同じ町で、家の裏は別の町である両側町)。現在は その「境」を示すものは何もありませんが、当時 町の境に木戸があって、どちらから行っても通り抜けが出来なかったそうです。

⑪中京町(現 中央二丁目) 北川家住宅主屋と町家: 中京町には太物商、質屋、呉服商、古手屋などの商家があり、「貝屋七兵衛」は幕府御用立てに個人で1600両もの大金を支出しています。

⑫下小唐崎町(現 中央二丁目)町家: 町名は、坂本の唐崎より移住したことによります。ロシア皇太子ニコライが巡査に斬りつけられた「大津事件」はこの町内で発生しています。

旬遊あゆら: 町家を利用したレストランです。

⑬御在家町(現 京町二丁目) 魚忠: 明治38年(1905)、呉服商中野家の住居として建てられた大津町家で、横井勝治郎棟梁が手がけました。現在は料亭となり、食事を味わいながら内部を楽しむことができます。必見は柾目普請であること。洗練された座敷や庭師小川治兵衛が手がけた庭を堪能できます。

⑭太間町(現 中央二丁目) 初田家住宅: 江戸時代末の建物。切妻造桟瓦葺で、東半部を落棟とし、越屋根を付けています。東寄りを土間とし、西側は食違いに五室を設け、白漆喰塗の真壁造で、出桁造とし2階に太めの鉄格子の虫籠窓、1階に出格子を残しています。

太間町の名は坂本城下の地名に由来しています。

⑮米屋町(現 浜町) 森本家住宅: 主屋は鬼瓦銘から嘉永2年(1849)に、棟札から大工吉左衛門棟梁により建築された木造2階建の町屋です。角地にあるため、漆喰で土蔵のように見える大壁造とした側面の妻壁も印象的で、煙だしの小屋根(越し屋根)もよく見えます。

米屋町は浜通りの中央にあり、北側には諸藩の蔵屋敷がありました。町名のとおり米問屋の町で、明和年間(1764~1771)より続く蔵元が4軒あったとされています。仙台藩蔵元の福田九郎右衛門は、唐臼を備え、初めて足踏精米を行ったと云われています。

⑯大津御用米会所跡 ⑰南保町碑(現 島ノ関)

北国・東国の諸大名からの年貢米が 保とは平安時代末の行政単位の

琵琶湖水運により集積し、ここで相場 1つで、荘、郷などと共に用いら

が建ち取引が行われていました。 れていました。町名はこの行政単位

江戸時代からの石畳が残されています。 の保に由来しています。

⑱上堅田町(現 中央三丁目): 天正年間(1573~92)に堅田から百艘船の仲間を移住させたことにより生まれた町です。

今回は、同級生のH.S.さんの案内により城下町を巡りました。コースは細かく調査した情報に基づいていたことから、巡ったコースを復習してみて、大津は文化財も多く、歴史の深い町であることを改めて実感しました。すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。この後、14,000歩を歩きましたので、大津駅で楽しい昼食をとりました。 文責 岡島

城下町の説明において、まず、城下町の中心となる大津城に関する情報を先にまとめ、その次に巡った城下町の説明を行います。

大津城に関する情報は、本ブログの別の報告にもまとめられています。また、大津城下町については、次にもまとめられていますので、そちらもご覧ください。

大津城について

大坂城を政治経済の拠点とした豊臣秀吉は、淀川水系、伏見街道、東海道により大坂につながる大津を北国物資の中継地として、また、琵琶湖水運の要所としての大津港を坂本よりも重視しました。坂本城が廃城となったのち、浅野長吉(長政)がその遺材を利用して天正14年(1586)に大津に移築し、坂本住人の移住を促したことから、大津の町内には坂本の城下町と同様の町名が残っています。町名については巡った城下町の説明の部分を参照ください。

大津城の規模については、現在縄張りを示すような当時の古絵図は残っておらず、その復元が困難な状況にありますが、明治時代以降に大津城について考証された資料が3点あります。これらの資料や江戸時代の絵図などを参考に、昭和55年(1980)発刊『新修大津市史』第三巻の「大津城復元図」において大津城の姿が復元されました。下図はそれに基づいた図で、大津城の城郭と、築城時に坂本から移転した町、江戸時代及び現在の湖岸線を併せて図示したものです。

また、スカイプラザ浜大津6F交流コーナーに設置されている大津城ジオラマも示しました。

縄張から想像して作成されたジオラマです。ナカマチ商店街での「いにしえの大津城と大津の城郭企画展」での展示品です。

大津城跡碑: 大津港口にある碑です。この碑の場所は下の地図の「現在地」と記載されていますように、大津城本丸の北端辺りとなります。

昭和40年代後半の浜大津駅: この当時は現在とは異なり、駅の近くまで琵琶湖が迫っていました。

下図は寛保2年(1742)の大津町絵図ですが(北が下)、この図から、大津城の本丸跡(国道161号浜大津交差点あたり)に、江戸時代を通じて、琵琶湖岸にあった大津代官所『御代官』、『御蔵』が建てられ、また、外堀・中堀の一部が関(荷揚場)として利用されたことがわかります。クリックにより絵図は拡大します。

上記の大津代官所表門: 現在の長等小学校の前身、大津西尋常小学校の表門で、元大津代官所の門であったと伝えられています。現在は存在していません。

大津代官所は、かつての大津城本丸跡を利用していますが、不明なところが多いです。しかし、大津代官は、近江の天領を管理する「近江代官」も兼務したことから、この代官所は大津町のみならず、天領支配の拠点としても重要な地位を占めました。

以下に、大津城西側の中堀及び外堀の地図を示します。クリックすると拡大します。

【中堀】江戸時代に大橋堀・川口関など湖岸の荷揚場として利用されており、その堀跡は昭和期に至るまで残されていました。

西側・・・『川口関』に該当(現在の川口公園あたり)

東側・・・『扇屋関』に該当(NTT大津営業所あたり)

大正時代初期の川口堀: 安土桃山時代に川口弥蔵という人物の屋敷が付近にあったことから名づけられました。この堀を挟んだ民家は堀から水揚げされた商品を取り扱う商家でした。

現在の川口公園: 公園と道路を含むビルの間の空間が中堀でした。上の大正時代の両岸の柳の木は桜に植え替えられています。

北国街道と琵琶湖疎水の交叉する地点(北国橋): 大津城が存在した当時は、この地点は外堀の外側でした。

百々川: マンションの山側を流れ、その下流は琵琶湖疎水に平行していますが、この写真のマンションに沿った部分は外堀の外側輪郭を形成していました。

琵琶湖疎水: 琵琶湖を向いて撮影していますが、この疎水の途中で百々川と交叉する辺りより琵琶湖側の疎水と百々川を合わせたものが外堀でした。

朝日生命ビル建築時に発掘された外堀石垣の模擬石垣による花壇

大津祭曳山展示館の東側石垣: 外堀の石垣と言われており、大津城では唯一現存するものです。しかし、2つ下の地図を確認すると、大津祭曳山展示館と外堀の位置関係がおかしいです。これは描かれている外堀の推定位置が誤っているものと思われます。

しかし、大津城縄張はどうしても推定であることから、現地近くに看板として表示されている地図は、この点が修正されていて、この石垣の位置が外堀の外側になるように描かれています。

大津祭曳山展示館の西側石垣: 東側で見た外堀の石垣に連続しているのが確認できますが、こちらは右(西)側と左(東)側の積み方が異なり、柱辺りより左(東)側は布積みになっているようですので、比較的新しく積まれた石垣のように見えます。

大津城下町について

ここから、今回、大津城下町を見るために訪問したコースに従い説明します。まず、現在地形及び大津城縄張りを同時に示した地図上に、巡ったコースを示します。これ以後の写真にある丸番号は地図と一致させています。地図はクリックすると拡大します。

大津百町は、東海道五十三次の「宿場町」、琵琶湖水運の「港町」、三井寺(園城寺)の「門前町」という3つの町の顔を持ち、東海道最大の人口を誇る宿場町でした。様々な物と人が行き交う大津の賑わい振りと繁栄を示す様子は、『大津百町』と表現されました。実際、江戸時代中期には、ぴったり100の町を数えました。

町は両側町で、通りの向かい合う両側の家が同じ町に属し、背中合わせの家は別の町に属しましたが、現在は通りで囲われた区画が同じ町になるよう整理されています。

江辰板 東海道五十三次之内大津 歌川広重画

大津百町のにぎわいは、目の前にある琵琶湖がもたらしました。北国や東国から多くの荷物を載せた船がやってくる、物資の集散地だったからです。その多くはお米でしたが、これらは湖岸に立ち並ぶ幕府や諸藩の蔵屋敷に蓄積され、大津の米商人によって取引されたあと、京都・大阪へと運ばれていきました。

木曾海道六拾九次之内 大津 歌川広重画

町人による都市生活が向上した元禄の時代、『大津百町』は18,000人もの人々が住む大都市でした。京都から大津に入ってくる東海道は「八丁筋」(八町通)と呼ばれ、大名の宿泊施設である本陣や庶民の宿である旅籠屋が並んでいました。浮世絵は、八町通を描いたものです。両側には宿屋が立ち並び、旅人や荷物を乗せた牛車が行きかい、奥には琵琶湖が見えています。ここには将軍や大名、公家などが宿泊・休憩をとる本陣もありました。

①大津宿本陣跡: 大津には本陣が2軒ありましたが、ここはその内の大坂屋嘉右衛門宅(大塚本陣)です。今は建物もなく更地となっており、本陣跡に建てられた明治天皇聖跡碑に本陣という言葉が刻まれるのみです。もう1つが肥前屋九左衛門宅です。

そのもうひとつの肥前屋の本陣跡と思われる表示が、先ほどの石碑から国道161号線に沿って少し南(山科方面)へ登った薬局前にありました。

②大津市道路元標: 東海道(八丁筋、八町通)から北國海道が分岐する地点を基準としています。

ここは北國海道側にある「札の辻」と呼ばれる地点で高札場でした。反対(東)側の東海道側は、そちらに進むと、「京町通り」と呼ばれ問屋が並び、一筋浜(北)側の「中町通り」は日常品小売店としての商店街、もう一つ浜側の「浜通り」には物資を一時貯蔵する蔵屋敷が並び、3本の通りを中心に栄えておりました。また、ここ札の辻から浜大津までの南北の道は現在は広くなっていますが、大正14年(1925)に道路が拡張されるまでは「突抜通り」と呼ばれ、かなり狭い通りでした。

伊勢参宮名所図会 大津八丁札之辻: 高札場が見え、右上へ行く道は「京町通り(東海道)」、左下隅の道は「北國海道」と考えられます。図はクリックにより拡大します。

③阪本屋鮒寿司店: 北国街道沿い旧石川町(現 長等一丁目)にあります。阪本屋は江戸時代膳所藩の御用料亭として、元々は現在の木下町あたりにありました。幕府への藩の献上品として阪本屋の鮒寿司が毎年利用されていたそうです。明治2年(1869)に鮒寿司を商品化販売することを考えて、現在の地で阪本屋分店としてのれん分けし商売を始めています。

③叶匠壽庵 長等総本店: 北国街道沿い旧土橋町(現 長等二丁目)にありました。

④安藤昆布店: 北国街道沿い旧上北国町(現 三井寺町)にありました。昭和2年の創業です。

⑤桶屋町(西): 桶屋町の西側は、遊廓があった柴屋町に接しているため、飲食店が軒を連ねています。ちなみに、桶屋町は町内に桶屋が集居していたことから、その名がついたとされます。しかし、道が狭く木竹の取り扱いが不便で、徐々に桶屋が他所に移りいなくなってしまった後、隣接して遊廓としてにぎわう柴屋町とともに揚屋町として栄えました。明治7年に船頭町と合併し、その後、長等二~三丁目となっています。

百々川南側 百々川北側

⑤桶屋町(東): 町家で、手前2件の玄関上には厄除けのため鐘馗さんが飾られています。東の桶屋町は、昭和初期の建物が並ぶ住宅街となっています。

⑥鍵屋町(現 長等三丁目)

⑦東今堀町(現 長等三丁目) 大津町家の宿 粋世: 米穀商の大津町家をゲストハウスにしています。登録有形文化財に指定されています。

⑧西今堀町(現 長等三丁目) 豆信大正時代の建物で入母屋造桟瓦葺です。一階正面は格子を建て、大広間のある二階の窓には高欄風の手摺を付けるほか、大小の格子窓を配して瀟洒な外観としています。往時の賑わいを伝える料亭建築です。

⑨旧坂本町(現 中央一~二丁目、浜町)の碑: 坂本城が大津に移された時、城とともに坂本から移住してきた人々が作った町です。浜通りの中央部にあり、西側には大橋堀が柳町の近くまで入って水運の要所でした。大津百艘船の船持仲間(坂本組)があり、米、魚、野菜等の荷揚地として活況を呈していました。天文年間(1736~)から明治期まで大津米会所がありました。

次表に坂本周辺の町人が大津へ移住し形成された町を示します。

➉ 袋町: 袋町は町名ではなく、通り名として親しまれています。真ん中あたりで「橋本町」から「中堀町」(いずれも旧町名)に変わると言う不思議な路地です(通りに面した家屋が同じ町で、家の裏は別の町である両側町)。現在は その「境」を示すものは何もありませんが、当時 町の境に木戸があって、どちらから行っても通り抜けが出来なかったそうです。

⑪中京町(現 中央二丁目) 北川家住宅主屋と町家: 中京町には太物商、質屋、呉服商、古手屋などの商家があり、「貝屋七兵衛」は幕府御用立てに個人で1600両もの大金を支出しています。

⑫下小唐崎町(現 中央二丁目)町家: 町名は、坂本の唐崎より移住したことによります。ロシア皇太子ニコライが巡査に斬りつけられた「大津事件」はこの町内で発生しています。

旬遊あゆら: 町家を利用したレストランです。

⑬御在家町(現 京町二丁目) 魚忠: 明治38年(1905)、呉服商中野家の住居として建てられた大津町家で、横井勝治郎棟梁が手がけました。現在は料亭となり、食事を味わいながら内部を楽しむことができます。必見は柾目普請であること。洗練された座敷や庭師小川治兵衛が手がけた庭を堪能できます。

⑭太間町(現 中央二丁目) 初田家住宅: 江戸時代末の建物。切妻造桟瓦葺で、東半部を落棟とし、越屋根を付けています。東寄りを土間とし、西側は食違いに五室を設け、白漆喰塗の真壁造で、出桁造とし2階に太めの鉄格子の虫籠窓、1階に出格子を残しています。

太間町の名は坂本城下の地名に由来しています。

⑮米屋町(現 浜町) 森本家住宅: 主屋は鬼瓦銘から嘉永2年(1849)に、棟札から大工吉左衛門棟梁により建築された木造2階建の町屋です。角地にあるため、漆喰で土蔵のように見える大壁造とした側面の妻壁も印象的で、煙だしの小屋根(越し屋根)もよく見えます。

米屋町は浜通りの中央にあり、北側には諸藩の蔵屋敷がありました。町名のとおり米問屋の町で、明和年間(1764~1771)より続く蔵元が4軒あったとされています。仙台藩蔵元の福田九郎右衛門は、唐臼を備え、初めて足踏精米を行ったと云われています。

⑯大津御用米会所跡 ⑰南保町碑(現 島ノ関)

北国・東国の諸大名からの年貢米が 保とは平安時代末の行政単位の

琵琶湖水運により集積し、ここで相場 1つで、荘、郷などと共に用いら

が建ち取引が行われていました。 れていました。町名はこの行政単位

江戸時代からの石畳が残されています。 の保に由来しています。

⑱上堅田町(現 中央三丁目): 天正年間(1573~92)に堅田から百艘船の仲間を移住させたことにより生まれた町です。

今回は、同級生のH.S.さんの案内により城下町を巡りました。コースは細かく調査した情報に基づいていたことから、巡ったコースを復習してみて、大津は文化財も多く、歴史の深い町であることを改めて実感しました。すばらしい機会を設定いただきましてありがとうございました。この後、14,000歩を歩きましたので、大津駅で楽しい昼食をとりました。 文責 岡島