2025年03月27日

2025年3月22日(土)続日本100名城 鎌刃城と番場宿を巡る(米原市)(城郭編)

JR西日本ふれあいハイキング「続日本100名城 鎌刃城と番場宿を巡る」(米原市)が開催されました。参加者は事前予約による37名で、集合場所のJR米原駅で参加受付を行った後、参加者は2班に分かれ、以下のコースに従い、鎌刃城跡を中心に中山道番場宿近辺を巡りました。総歩行歩数は19,000歩でした。

JR米原駅→米原宿(北国街道)→番場宿(中山道)→蓮華寺

→番場資料館→鎌刃城跡→番場バス停→JR米原駅

鎌刃城跡は内容が盛りだくさんであったことから、ハイキングタイトルの「番場宿を巡る」の内容の方は別途記載することとし、ここでは城郭編としてコースの番場資料館より後に訪問した鎌刃城跡の内容のみ記載します。

鎌刃城は続日本100名城に選定され、No. 156です。

鎌刃城は江北(京極氏領)と江南(六角氏領)の国境線に位置する境目の城(佐和山城、鎌刃城、太尾山城、長比城)で、湖北最大級の山城でした。

京極氏と六角氏の攻防、織田信長と浅井長政の攻防の舞台となりました。

鎌刃城に関する最古の記録としては、「今井軍記」の文明4年(1472)8月11日の条に、京極氏の被官今井備中守秀遠が堀次郎左衛門の籠る「堀の城」を攻めたという記述が出ています。堀氏は六角高頼の家臣多賀清直の配下と考えられており、佐々木氏の隋兵として「江州佐々木南北諸士帳」に門根(かどね)城主 堀遠江守頼氏の子鎌刃城主 堀二郎として出てきます。

天正4年(1535)以降、江北の京極氏と江南の六角氏との領地争いは激しさを増し、その境目の城として鎌刃城は城取り合戦に巻き込まれてゆきました。

攻められた堀氏や攻めた今井氏は坂田郡南部の在地の国人で、南北抗争の中で下記のようにしばしば服属先を変えています。

1538年 六角定頼に攻められ、堀氏は六角方になる。

1549年頃 京極高広が堀氏を同心させ、堀氏は京極方になる。

1560年 浅井氏が台頭し京極方であった堀氏は浅井氏に属する。

元亀元年(1570)に浅井長政が織田信長に反抗すると、堀秀村と家老の樋口直房は織田信長に内応(長比城参照)し、浅井長政は織田方に降った堀秀村に換えて百々越前守を鎌刃城に入れますが、姉川の戦い後には堀秀村が復帰しています。

しかし、信長による美濃と近江を平定後の天正2年(1574)に、城主の堀秀村は突然改易となりました(浅井氏滅亡後、秀吉は近江領主として堀秀村よりも格上の立場となって軋轢が生じ、さらに家老の樋口直房が一向一揆との戦いで、勝手に一揆衆と和睦し防備すべき城を捨て逐電したため)。

さらに、長浜城が築城されたことにより、鎌刃城は境目の城という存在意義が失われて廃城となりました。

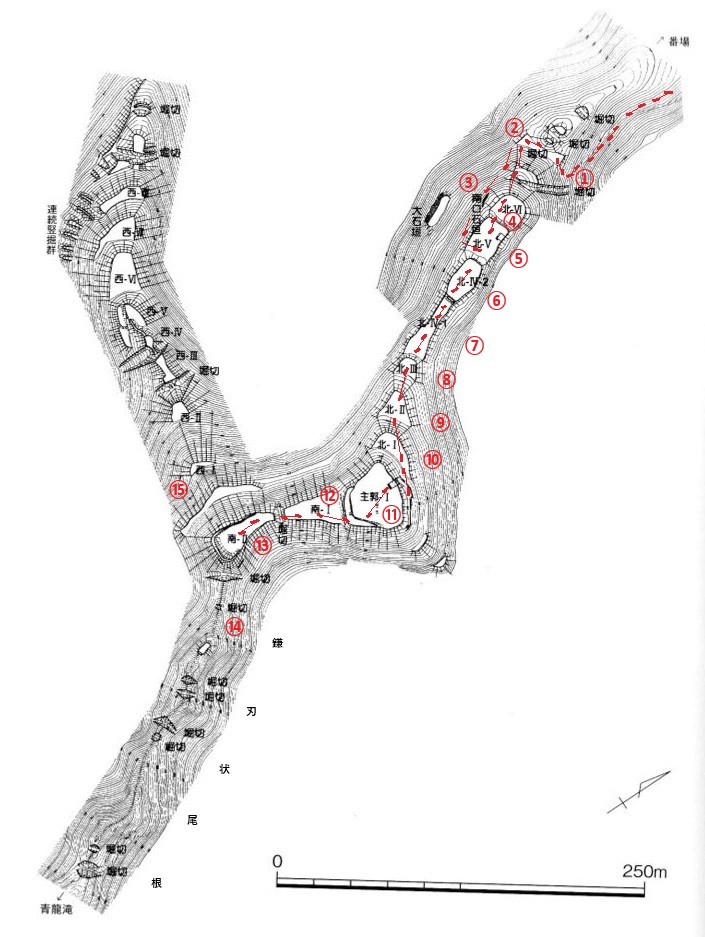

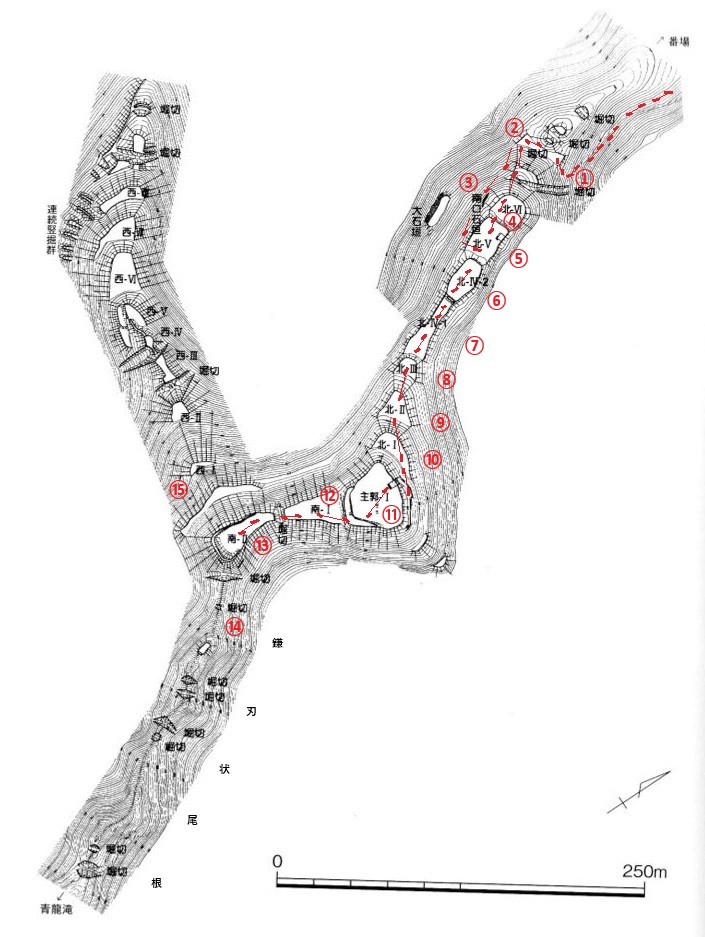

鎌刃城跡登山ルート: 登山は図に矢印を記載したように、番場資料館からの急な2kmの道のり、下山は駐車場に至る緩やかな3kmの道を用いました。

地図はクリックすると拡大します。

鎌刃城縄張図(縄張図はクリックすると拡大します。): 本日巡った郭を縄張図内に示します。丸数字は写真撮影した場所です。

番場資料館: 鎌刃城跡に登る前に、中山道沿いにある番場資料館に立ち寄りました。ここには、御城印、続日本100名城のスタンプはもちろん、発掘調査の資料等鎌刃城に関する情報が収集され掲示もされておりました。

本ブログでも資料館で撮影した写真を説明に使わせていただきました。

名神高速道路下の大手道登山道入口: 番場資料館右横の道を東にそのまま進むと、鎌刃城の登山道(大手道)に繋がっています。名神高速道路下の獣除けのフェンス扉を開けて、登って行きます。

番場城・鎌刃城分岐点: 登山道(大手道)を進むと、番場城への分岐点に到達しましたので、案内(番場城跡へは直進、鎌刃城跡へは左側へ)に従い、左の鎌刃城跡へ向かいます。

大手口: 標識によればここから主郭Iまで1.4kmです。また、標識には注意書きが掲示され、鎌刃城跡は私有地で地権者のご厚意で見学させていただいていることから、事故等がを起こさないようにという内容でした。

確かに登山を終えてみると、登山道は細く登りも急で、登山道から外れると急斜面への滑落という危険性があったことから、体力に合ったペースで登る必要があると思われました。

①虎口・大堀切分岐: 本日のコースは右の「大堀切」に行きます。

確認してみてはおりませんが、「虎口」の方に進むと、北郭Vや主郭Iの虎口に到達するものと思われます。

②大堀切(登山時撮影): 大堀切に到達しましたが、その大きさは最大幅約25m、堀底までの深さは約9mあり、時間を経て傾斜が緩やかになっていることを考慮しても、その防衛能力の高さが容易に理解できます。

主郭へは堀切の向こう側を左の方に登ってゆきます。

②上部(北郭VI)から大堀切を見た光景(下山時撮影): 大堀切の深さを実感いただくため、下山時に通過し、上方から撮影した大堀切を示します。

③北郭VI下部南口石垣: 大堀切から次は北郭Vに直接到達しますが、途中、北郭VI下部にある南口石垣の横を通ります。

④北郭VI大櫓跡: 登山道からは最初に北郭Vに到達しましたが、まずさらに北側にある北郭VIに行きました。ここ北郭VIは鎌刃城の北端を防御する重要な役割を果たしました。

平成10年(1998)度の発掘調査で、北郭VIの郭全体から礎石が見つかり、柱間を6尺5寸とする5間x5間以上の礎石建物があったことが想定されました。

出土遺物には生活用品である瀬戸美濃産の天目茶碗や中国製の白磁皿の他、多量の鉄釘などがありました。

④北郭VIの大櫓復元CG(番場資料館掲示写真): 想定された建物は土塁を壁面(下図右)とする半地下式構造で穴蔵を持つ、後の天主の祖形となる大櫓であったと考えられました。

伊吹山: 北郭VIからは見晴らしが良く、本日はかすんでいますが、伊吹山が見えました。通常はここからの北方の監視が容易であると思われます。

⑤北郭V北側枡形虎口: ひとつ南側の北郭Vに移ります。

写真は平成10年(1998)度の発掘調査により全貌が明らかとなった門の跡で、約5m90cm(3間)四方の規模があります。位置的には城の大手門に相当すると考えられます。

その構造は「コ」の字状に三段の石段もしくは石垣を配し、内部に礎石立ちの四脚門が建っていたと想定されています。大型礎石が採用され、発掘時に多量の鉄釘類が出土したことから、相当立派な門であったことが伺われます。

しかし、虎口内部は屈曲せず直進する構造です。

⑤北郭V枡形虎口発掘時写真(番場資料館掲示): 発掘時と上記の現状とを比較すると、形が判りにくい部分については一部想定復元がなされており、現状は遺跡保護のために埋め戻されています。

⑤北郭V南側水の手: 写真の水の手は湖国21世紀記念事業「中世の山城跡から琵琶湖と水を考える」の参加者により、2001年に整備されました。上流700mの青龍滝からパイプを使って、飲料用ではありませんが、水が引かれ今も流れています。

なお、その青龍滝の上には岩盤に石樋を穿った水路の遺構が確認されています。石樋は途中で途切れていますが、滝の標高は城内より高いことから、城が使われていた頃は、竹樋を用いて城内へ導水していたものとみられます。

⑥小高くなった北郭IV-2

⑥北郭IV-2から見える風景: 小高くなった北郭IV-2からは西方向にかすんでいますが、彦根山や琵琶湖も見えました。

荒神山 ↓ 佐和山 ↓ 彦根山 ↓

⑦北郭IV-1

⑧北郭III ⑨北郭II

⑩北郭Iから上方にある主郭Iを臨む: 主郭Iへは写真左(北)側から登って行きます。

⑩主郭I虎口への通路: 北側斜面では虎口の前面に虎口に至る通路遺構が下の発掘時の写真のように検出されました。

これは石段の「城道」と呼ぶにふさわしい本格的なものであり、中世城郭では確認された例はほとんどありません。現在は保護のため、この写真のように埋め戻されています。

⑩発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 写真のように、石段や石垣で固められた枡形虎口で一段下の郭から屈曲させた城道を石段で登る仕組みになっています。

⑪主郭I枡形虎口: 現状においても階段と階段の間の平地に、地面から門の礎石が露出しています。

なお、この虎口も内部は屈曲せず直進する構造です。

⑪発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 門の礎石が見えます。

⑪主郭I南側石塁: 当初土塁と考えられていましたが、発掘すると主郭の南辺及び東西辺の一部には、石塁が存在し、その石塁は周辺の地面を掘り下げて削り出した地山の高まりの内側と外側に石積み(内面・外面とも石積み)を施して構築されていました。破城(城割り)により上部が壊されていますが、当時の石塁の高さは4m近くに及んでいたと推定されます。この石塁は、発掘時、下の「検出された石垣(埋め戻されています)」の下2つの写真のようでしたが、遺跡保護のため埋め戻されています。加えて、北半分の塁線も石積みになっていたことも明らかになりました。

また、南辺の石塁には主郭内部から上に上がるための石段が設けられており、上部幅が3m以上と非常に幅広いため、石塁上には多聞櫓状の何らかの防御用建物が存在していたとみられます。

さらに、主郭内部では主殿の一部と思われる縁側を有する礎石建物跡が確認されており、格式の高い居住用建物が存在していたと思われます。

⑪以下、主郭Iで埋め戻された石垣(石塁)を示します。

下写真を含めこれまで見てきた石垣(石塁)には裏込め石がなく、織豊系城郭とは別系統での戦国期城郭の到達点と言えるもののようです。

⑫南郭I: 手前が主郭Iの石塁ですが、主郭の南側は石塁の下に浅い堀切がめぐっています。

⑫⑬南郭I・II間堀切: 南郭IとIIには高低差がないことから、郭間は堀切により切断されています。

⑬南側土塁から見た南郭II: 南郭IIの南辺には大きな土塁が築かれており、そこから撮影しました。

⑭鎌刃状尾根: 南辺の土塁から南東方面は鎌刃状尾根が、城よりも高い所にまで続くことから、この尾根に8本に上る堀切を設けて尾根筋を切断し、侵入を困難なものにしています。「鎌刃城」の名称はこの尾根に由来します。写真の人がいる所に南郭IIから1つ目の堀切があります。

⑮西郭への急勾配: 南郭IIから西方向下方に伸びる急峻な尾根筋には、西郭がIからVIIIまであり、先端南側斜面には畝状竪堀群があります。

本日はこの西郭へは訪問しませんでした。

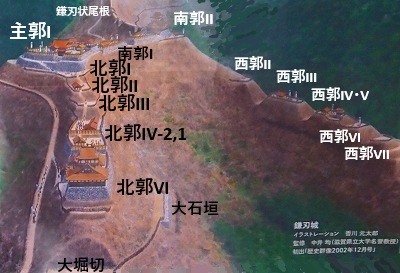

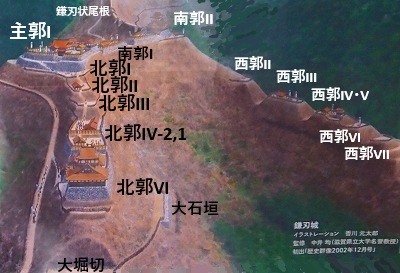

以上、本日は鎌刃城跡のすべては巡れませんでしたが、歩いて得られた情報をまとめたものとして最適な図が番場資料館に掲示されておりましたので掲載します。

原図に郭名を追記しています。

北郭・主郭・南郭・西郭復元CG(番場資料館掲示写真)

この後、鎌刃城跡から下山し、番場バス停からJR米原駅まで戻り帰宅しました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

JR米原駅→米原宿(北国街道)→番場宿(中山道)→蓮華寺

→番場資料館→鎌刃城跡→番場バス停→JR米原駅

鎌刃城跡は内容が盛りだくさんであったことから、ハイキングタイトルの「番場宿を巡る」の内容の方は別途記載することとし、ここでは城郭編としてコースの番場資料館より後に訪問した鎌刃城跡の内容のみ記載します。

鎌刃城は続日本100名城に選定され、No. 156です。

鎌刃城は江北(京極氏領)と江南(六角氏領)の国境線に位置する境目の城(佐和山城、鎌刃城、太尾山城、長比城)で、湖北最大級の山城でした。

京極氏と六角氏の攻防、織田信長と浅井長政の攻防の舞台となりました。

鎌刃城に関する最古の記録としては、「今井軍記」の文明4年(1472)8月11日の条に、京極氏の被官今井備中守秀遠が堀次郎左衛門の籠る「堀の城」を攻めたという記述が出ています。堀氏は六角高頼の家臣多賀清直の配下と考えられており、佐々木氏の隋兵として「江州佐々木南北諸士帳」に門根(かどね)城主 堀遠江守頼氏の子鎌刃城主 堀二郎として出てきます。

天正4年(1535)以降、江北の京極氏と江南の六角氏との領地争いは激しさを増し、その境目の城として鎌刃城は城取り合戦に巻き込まれてゆきました。

攻められた堀氏や攻めた今井氏は坂田郡南部の在地の国人で、南北抗争の中で下記のようにしばしば服属先を変えています。

1538年 六角定頼に攻められ、堀氏は六角方になる。

1549年頃 京極高広が堀氏を同心させ、堀氏は京極方になる。

1560年 浅井氏が台頭し京極方であった堀氏は浅井氏に属する。

元亀元年(1570)に浅井長政が織田信長に反抗すると、堀秀村と家老の樋口直房は織田信長に内応(長比城参照)し、浅井長政は織田方に降った堀秀村に換えて百々越前守を鎌刃城に入れますが、姉川の戦い後には堀秀村が復帰しています。

しかし、信長による美濃と近江を平定後の天正2年(1574)に、城主の堀秀村は突然改易となりました(浅井氏滅亡後、秀吉は近江領主として堀秀村よりも格上の立場となって軋轢が生じ、さらに家老の樋口直房が一向一揆との戦いで、勝手に一揆衆と和睦し防備すべき城を捨て逐電したため)。

さらに、長浜城が築城されたことにより、鎌刃城は境目の城という存在意義が失われて廃城となりました。

鎌刃城跡登山ルート: 登山は図に矢印を記載したように、番場資料館からの急な2kmの道のり、下山は駐車場に至る緩やかな3kmの道を用いました。

地図はクリックすると拡大します。

鎌刃城縄張図(縄張図はクリックすると拡大します。): 本日巡った郭を縄張図内に示します。丸数字は写真撮影した場所です。

番場資料館: 鎌刃城跡に登る前に、中山道沿いにある番場資料館に立ち寄りました。ここには、御城印、続日本100名城のスタンプはもちろん、発掘調査の資料等鎌刃城に関する情報が収集され掲示もされておりました。

本ブログでも資料館で撮影した写真を説明に使わせていただきました。

名神高速道路下の大手道登山道入口: 番場資料館右横の道を東にそのまま進むと、鎌刃城の登山道(大手道)に繋がっています。名神高速道路下の獣除けのフェンス扉を開けて、登って行きます。

番場城・鎌刃城分岐点: 登山道(大手道)を進むと、番場城への分岐点に到達しましたので、案内(番場城跡へは直進、鎌刃城跡へは左側へ)に従い、左の鎌刃城跡へ向かいます。

大手口: 標識によればここから主郭Iまで1.4kmです。また、標識には注意書きが掲示され、鎌刃城跡は私有地で地権者のご厚意で見学させていただいていることから、事故等がを起こさないようにという内容でした。

確かに登山を終えてみると、登山道は細く登りも急で、登山道から外れると急斜面への滑落という危険性があったことから、体力に合ったペースで登る必要があると思われました。

①虎口・大堀切分岐: 本日のコースは右の「大堀切」に行きます。

確認してみてはおりませんが、「虎口」の方に進むと、北郭Vや主郭Iの虎口に到達するものと思われます。

②大堀切(登山時撮影): 大堀切に到達しましたが、その大きさは最大幅約25m、堀底までの深さは約9mあり、時間を経て傾斜が緩やかになっていることを考慮しても、その防衛能力の高さが容易に理解できます。

主郭へは堀切の向こう側を左の方に登ってゆきます。

②上部(北郭VI)から大堀切を見た光景(下山時撮影): 大堀切の深さを実感いただくため、下山時に通過し、上方から撮影した大堀切を示します。

③北郭VI下部南口石垣: 大堀切から次は北郭Vに直接到達しますが、途中、北郭VI下部にある南口石垣の横を通ります。

④北郭VI大櫓跡: 登山道からは最初に北郭Vに到達しましたが、まずさらに北側にある北郭VIに行きました。ここ北郭VIは鎌刃城の北端を防御する重要な役割を果たしました。

平成10年(1998)度の発掘調査で、北郭VIの郭全体から礎石が見つかり、柱間を6尺5寸とする5間x5間以上の礎石建物があったことが想定されました。

出土遺物には生活用品である瀬戸美濃産の天目茶碗や中国製の白磁皿の他、多量の鉄釘などがありました。

④北郭VIの大櫓復元CG(番場資料館掲示写真): 想定された建物は土塁を壁面(下図右)とする半地下式構造で穴蔵を持つ、後の天主の祖形となる大櫓であったと考えられました。

伊吹山: 北郭VIからは見晴らしが良く、本日はかすんでいますが、伊吹山が見えました。通常はここからの北方の監視が容易であると思われます。

⑤北郭V北側枡形虎口: ひとつ南側の北郭Vに移ります。

写真は平成10年(1998)度の発掘調査により全貌が明らかとなった門の跡で、約5m90cm(3間)四方の規模があります。位置的には城の大手門に相当すると考えられます。

その構造は「コ」の字状に三段の石段もしくは石垣を配し、内部に礎石立ちの四脚門が建っていたと想定されています。大型礎石が採用され、発掘時に多量の鉄釘類が出土したことから、相当立派な門であったことが伺われます。

しかし、虎口内部は屈曲せず直進する構造です。

⑤北郭V枡形虎口発掘時写真(番場資料館掲示): 発掘時と上記の現状とを比較すると、形が判りにくい部分については一部想定復元がなされており、現状は遺跡保護のために埋め戻されています。

⑤北郭V南側水の手: 写真の水の手は湖国21世紀記念事業「中世の山城跡から琵琶湖と水を考える」の参加者により、2001年に整備されました。上流700mの青龍滝からパイプを使って、飲料用ではありませんが、水が引かれ今も流れています。

なお、その青龍滝の上には岩盤に石樋を穿った水路の遺構が確認されています。石樋は途中で途切れていますが、滝の標高は城内より高いことから、城が使われていた頃は、竹樋を用いて城内へ導水していたものとみられます。

⑥小高くなった北郭IV-2

⑥北郭IV-2から見える風景: 小高くなった北郭IV-2からは西方向にかすんでいますが、彦根山や琵琶湖も見えました。

荒神山 ↓ 佐和山 ↓ 彦根山 ↓

⑦北郭IV-1

⑧北郭III ⑨北郭II

⑩北郭Iから上方にある主郭Iを臨む: 主郭Iへは写真左(北)側から登って行きます。

⑩主郭I虎口への通路: 北側斜面では虎口の前面に虎口に至る通路遺構が下の発掘時の写真のように検出されました。

これは石段の「城道」と呼ぶにふさわしい本格的なものであり、中世城郭では確認された例はほとんどありません。現在は保護のため、この写真のように埋め戻されています。

⑩発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 写真のように、石段や石垣で固められた枡形虎口で一段下の郭から屈曲させた城道を石段で登る仕組みになっています。

⑪主郭I枡形虎口: 現状においても階段と階段の間の平地に、地面から門の礎石が露出しています。

なお、この虎口も内部は屈曲せず直進する構造です。

⑪発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 門の礎石が見えます。

⑪主郭I南側石塁: 当初土塁と考えられていましたが、発掘すると主郭の南辺及び東西辺の一部には、石塁が存在し、その石塁は周辺の地面を掘り下げて削り出した地山の高まりの内側と外側に石積み(内面・外面とも石積み)を施して構築されていました。破城(城割り)により上部が壊されていますが、当時の石塁の高さは4m近くに及んでいたと推定されます。この石塁は、発掘時、下の「検出された石垣(埋め戻されています)」の下2つの写真のようでしたが、遺跡保護のため埋め戻されています。加えて、北半分の塁線も石積みになっていたことも明らかになりました。

また、南辺の石塁には主郭内部から上に上がるための石段が設けられており、上部幅が3m以上と非常に幅広いため、石塁上には多聞櫓状の何らかの防御用建物が存在していたとみられます。

さらに、主郭内部では主殿の一部と思われる縁側を有する礎石建物跡が確認されており、格式の高い居住用建物が存在していたと思われます。

⑪以下、主郭Iで埋め戻された石垣(石塁)を示します。

下写真を含めこれまで見てきた石垣(石塁)には裏込め石がなく、織豊系城郭とは別系統での戦国期城郭の到達点と言えるもののようです。

⑫南郭I: 手前が主郭Iの石塁ですが、主郭の南側は石塁の下に浅い堀切がめぐっています。

⑫⑬南郭I・II間堀切: 南郭IとIIには高低差がないことから、郭間は堀切により切断されています。

⑬南側土塁から見た南郭II: 南郭IIの南辺には大きな土塁が築かれており、そこから撮影しました。

⑭鎌刃状尾根: 南辺の土塁から南東方面は鎌刃状尾根が、城よりも高い所にまで続くことから、この尾根に8本に上る堀切を設けて尾根筋を切断し、侵入を困難なものにしています。「鎌刃城」の名称はこの尾根に由来します。写真の人がいる所に南郭IIから1つ目の堀切があります。

⑮西郭への急勾配: 南郭IIから西方向下方に伸びる急峻な尾根筋には、西郭がIからVIIIまであり、先端南側斜面には畝状竪堀群があります。

本日はこの西郭へは訪問しませんでした。

以上、本日は鎌刃城跡のすべては巡れませんでしたが、歩いて得られた情報をまとめたものとして最適な図が番場資料館に掲示されておりましたので掲載します。

原図に郭名を追記しています。

北郭・主郭・南郭・西郭復元CG(番場資料館掲示写真)

この後、鎌刃城跡から下山し、番場バス停からJR米原駅まで戻り帰宅しました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

2025年3月3日平松(高木)陣屋跡訪問(湖南市平松)

2024年11月23日三雲城址戦国のろしと秋野菜収穫体験(湖南市)

2024年9月21日(土)近江谷城跡と近江菩提寺城跡を訪ねる (湖南市)

2023年6月24日(土) 滋賀県湖南市の城-阿星山の尾根に築かれた一村一城-

2024年11月23日三雲城址戦国のろしと秋野菜収穫体験(湖南市)

2024年9月21日(土)近江谷城跡と近江菩提寺城跡を訪ねる (湖南市)

2023年6月24日(土) 滋賀県湖南市の城-阿星山の尾根に築かれた一村一城-

Posted by

joukaku

at

12:21

│Comments(0)

│JRハイキング