2025年03月27日

2025年3月22日(土)続日本100名城 鎌刃城と番場宿を巡る(米原市)(城郭編)

JR西日本ふれあいハイキング「続日本100名城 鎌刃城と番場宿を巡る」(米原市)が開催されました。参加者は事前予約による37名で、集合場所のJR米原駅で参加受付を行った後、参加者は2班に分かれ、以下のコースに従い、鎌刃城跡を中心に中山道番場宿近辺を巡りました。総歩行歩数は19,000歩でした。

JR米原駅→米原宿(北国街道)→番場宿(中山道)→蓮華寺

→番場資料館→鎌刃城跡→番場バス停→JR米原駅

鎌刃城跡は内容が盛りだくさんであったことから、ハイキングタイトルの「番場宿を巡る」の内容の方は別途記載することとし、ここでは城郭編としてコースの番場資料館より後に訪問した鎌刃城跡の内容のみ記載します。

鎌刃城は続日本100名城に選定され、No. 156です。

鎌刃城は江北(京極氏領)と江南(六角氏領)の国境線に位置する境目の城(佐和山城、鎌刃城、太尾山城、長比城)で、湖北最大級の山城でした。

京極氏と六角氏の攻防、織田信長と浅井長政の攻防の舞台となりました。

鎌刃城に関する最古の記録としては、「今井軍記」の文明4年(1472)8月11日の条に、京極氏の被官今井備中守秀遠が堀次郎左衛門の籠る「堀の城」を攻めたという記述が出ています。堀氏は六角高頼の家臣多賀清直の配下と考えられており、佐々木氏の隋兵として「江州佐々木南北諸士帳」に門根(かどね)城主 堀遠江守頼氏の子鎌刃城主 堀二郎として出てきます。

天正4年(1535)以降、江北の京極氏と江南の六角氏との領地争いは激しさを増し、その境目の城として鎌刃城は城取り合戦に巻き込まれてゆきました。

攻められた堀氏や攻めた今井氏は坂田郡南部の在地の国人で、南北抗争の中で下記のようにしばしば服属先を変えています。

1538年 六角定頼に攻められ、堀氏は六角方になる。

1549年頃 京極高広が堀氏を同心させ、堀氏は京極方になる。

1560年 浅井氏が台頭し京極方であった堀氏は浅井氏に属する。

元亀元年(1570)に浅井長政が織田信長に反抗すると、堀秀村と家老の樋口直房は織田信長に内応(長比城参照)し、浅井長政は織田方に降った堀秀村に換えて百々越前守を鎌刃城に入れますが、姉川の戦い後には堀秀村が復帰しています。

しかし、信長による美濃と近江を平定後の天正2年(1574)に、城主の堀秀村は突然改易となりました(浅井氏滅亡後、秀吉は近江領主として堀秀村よりも格上の立場となって軋轢が生じ、さらに家老の樋口直房が一向一揆との戦いで、勝手に一揆衆と和睦し防備すべき城を捨て逐電したため)。

さらに、長浜城が築城されたことにより、鎌刃城は境目の城という存在意義が失われて廃城となりました。

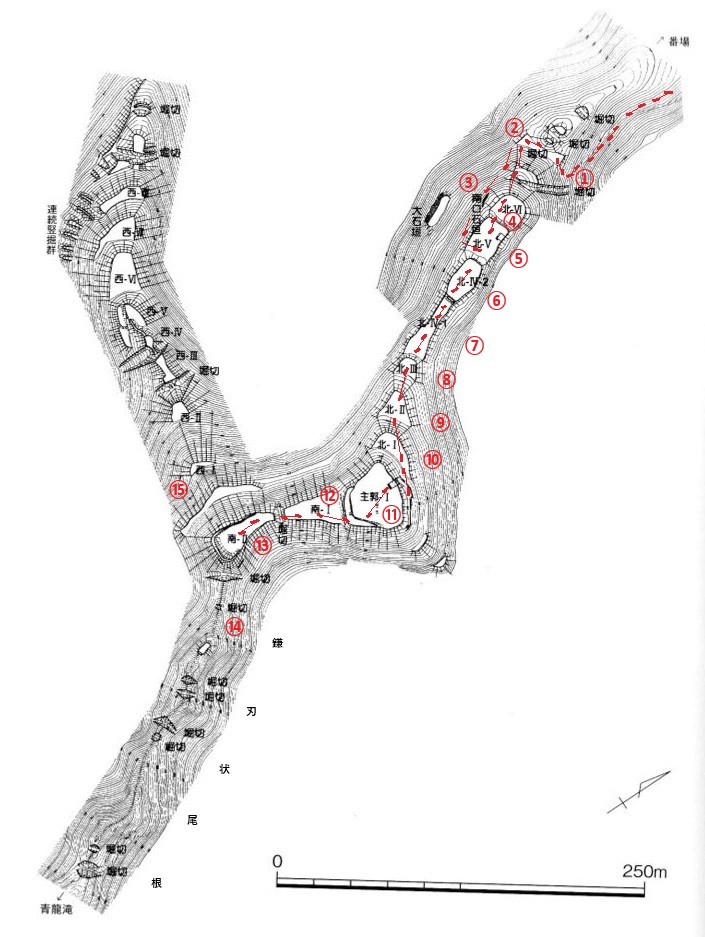

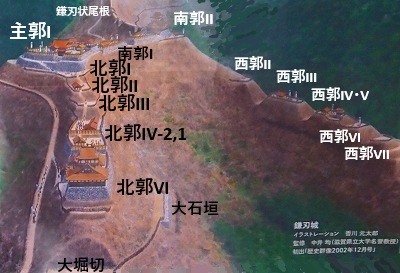

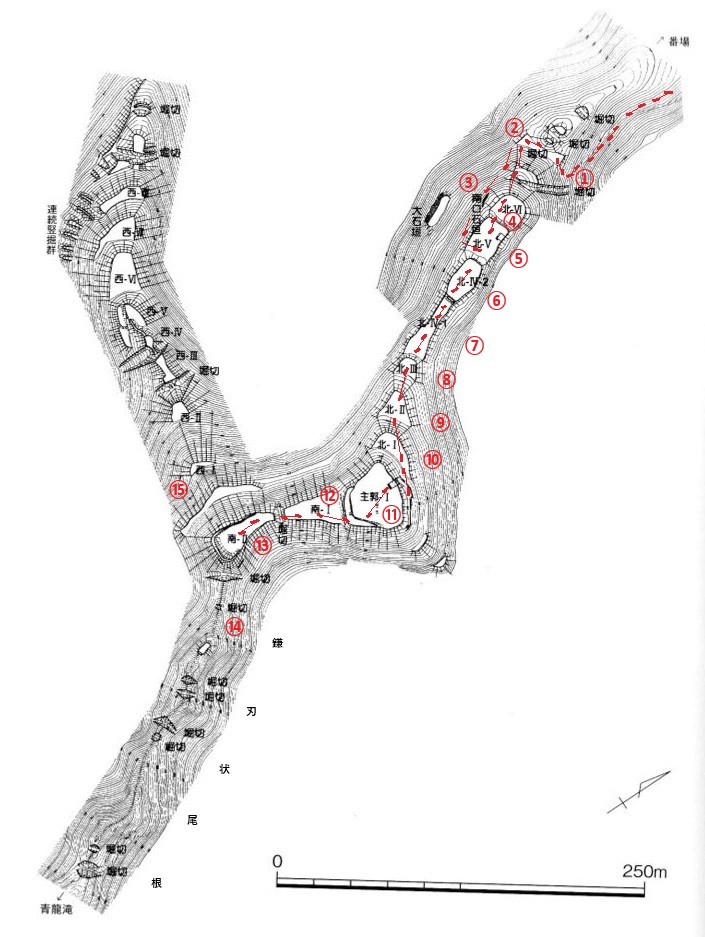

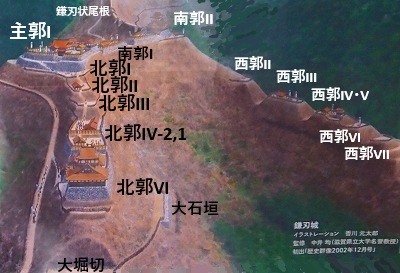

鎌刃城跡登山ルート: 登山は図に矢印を記載したように、番場資料館からの急な2kmの道のり、下山は駐車場に至る緩やかな3kmの道を用いました。

地図はクリックすると拡大します。

鎌刃城縄張図(縄張図はクリックすると拡大します。): 本日巡った郭を縄張図内に示します。丸数字は写真撮影した場所です。

番場資料館: 鎌刃城跡に登る前に、中山道沿いにある番場資料館に立ち寄りました。ここには、御城印、続日本100名城のスタンプはもちろん、発掘調査の資料等鎌刃城に関する情報が収集され掲示もされておりました。

本ブログでも資料館で撮影した写真を説明に使わせていただきました。

名神高速道路下の大手道登山道入口: 番場資料館右横の道を東にそのまま進むと、鎌刃城の登山道(大手道)に繋がっています。名神高速道路下の獣除けのフェンス扉を開けて、登って行きます。

番場城・鎌刃城分岐点: 登山道(大手道)を進むと、番場城への分岐点に到達しましたので、案内(番場城跡へは直進、鎌刃城跡へは左側へ)に従い、左の鎌刃城跡へ向かいます。

大手口: 標識によればここから主郭Iまで1.4kmです。また、標識には注意書きが掲示され、鎌刃城跡は私有地で地権者のご厚意で見学させていただいていることから、事故等がを起こさないようにという内容でした。

確かに登山を終えてみると、登山道は細く登りも急で、登山道から外れると急斜面への滑落という危険性があったことから、体力に合ったペースで登る必要があると思われました。

①虎口・大堀切分岐: 本日のコースは右の「大堀切」に行きます。

確認してみてはおりませんが、「虎口」の方に進むと、北郭Vや主郭Iの虎口に到達するものと思われます。

②大堀切(登山時撮影): 大堀切に到達しましたが、その大きさは最大幅約25m、堀底までの深さは約9mあり、時間を経て傾斜が緩やかになっていることを考慮しても、その防衛能力の高さが容易に理解できます。

主郭へは堀切の向こう側を左の方に登ってゆきます。

②上部(北郭VI)から大堀切を見た光景(下山時撮影): 大堀切の深さを実感いただくため、下山時に通過し、上方から撮影した大堀切を示します。

③北郭VI下部南口石垣: 大堀切から次は北郭Vに直接到達しますが、途中、北郭VI下部にある南口石垣の横を通ります。

④北郭VI大櫓跡: 登山道からは最初に北郭Vに到達しましたが、まずさらに北側にある北郭VIに行きました。ここ北郭VIは鎌刃城の北端を防御する重要な役割を果たしました。

平成10年(1998)度の発掘調査で、北郭VIの郭全体から礎石が見つかり、柱間を6尺5寸とする5間x5間以上の礎石建物があったことが想定されました。

出土遺物には生活用品である瀬戸美濃産の天目茶碗や中国製の白磁皿の他、多量の鉄釘などがありました。

④北郭VIの大櫓復元CG(番場資料館掲示写真): 想定された建物は土塁を壁面(下図右)とする半地下式構造で穴蔵を持つ、後の天主の祖形となる大櫓であったと考えられました。

伊吹山: 北郭VIからは見晴らしが良く、本日はかすんでいますが、伊吹山が見えました。通常はここからの北方の監視が容易であると思われます。

⑤北郭V北側枡形虎口: ひとつ南側の北郭Vに移ります。

写真は平成10年(1998)度の発掘調査により全貌が明らかとなった門の跡で、約5m90cm(3間)四方の規模があります。位置的には城の大手門に相当すると考えられます。

その構造は「コ」の字状に三段の石段もしくは石垣を配し、内部に礎石立ちの四脚門が建っていたと想定されています。大型礎石が採用され、発掘時に多量の鉄釘類が出土したことから、相当立派な門であったことが伺われます。

しかし、虎口内部は屈曲せず直進する構造です。

⑤北郭V枡形虎口発掘時写真(番場資料館掲示): 発掘時と上記の現状とを比較すると、形が判りにくい部分については一部想定復元がなされており、現状は遺跡保護のために埋め戻されています。

⑤北郭V南側水の手: 写真の水の手は湖国21世紀記念事業「中世の山城跡から琵琶湖と水を考える」の参加者により、2001年に整備されました。上流700mの青龍滝からパイプを使って、飲料用ではありませんが、水が引かれ今も流れています。

なお、その青龍滝の上には岩盤に石樋を穿った水路の遺構が確認されています。石樋は途中で途切れていますが、滝の標高は城内より高いことから、城が使われていた頃は、竹樋を用いて城内へ導水していたものとみられます。

⑥小高くなった北郭IV-2

⑥北郭IV-2から見える風景: 小高くなった北郭IV-2からは西方向にかすんでいますが、彦根山や琵琶湖も見えました。

荒神山 ↓ 佐和山 ↓ 彦根山 ↓

⑦北郭IV-1

⑧北郭III ⑨北郭II

⑩北郭Iから上方にある主郭Iを臨む: 主郭Iへは写真左(北)側から登って行きます。

⑩主郭I虎口への通路: 北側斜面では虎口の前面に虎口に至る通路遺構が下の発掘時の写真のように検出されました。

これは石段の「城道」と呼ぶにふさわしい本格的なものであり、中世城郭では確認された例はほとんどありません。現在は保護のため、この写真のように埋め戻されています。

⑩発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 写真のように、石段や石垣で固められた枡形虎口で一段下の郭から屈曲させた城道を石段で登る仕組みになっています。

⑪主郭I枡形虎口: 現状においても階段と階段の間の平地に、地面から門の礎石が露出しています。

なお、この虎口も内部は屈曲せず直進する構造です。

⑪発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 門の礎石が見えます。

⑪主郭I南側石塁: 当初土塁と考えられていましたが、発掘すると主郭の南辺及び東西辺の一部には、石塁が存在し、その石塁は周辺の地面を掘り下げて削り出した地山の高まりの内側と外側に石積み(内面・外面とも石積み)を施して構築されていました。破城(城割り)により上部が壊されていますが、当時の石塁の高さは4m近くに及んでいたと推定されます。この石塁は、発掘時、下の「検出された石垣(埋め戻されています)」の下2つの写真のようでしたが、遺跡保護のため埋め戻されています。加えて、北半分の塁線も石積みになっていたことも明らかになりました。

また、南辺の石塁には主郭内部から上に上がるための石段が設けられており、上部幅が3m以上と非常に幅広いため、石塁上には多聞櫓状の何らかの防御用建物が存在していたとみられます。

さらに、主郭内部では主殿の一部と思われる縁側を有する礎石建物跡が確認されており、格式の高い居住用建物が存在していたと思われます。

⑪以下、主郭Iで埋め戻された石垣(石塁)を示します。

下写真を含めこれまで見てきた石垣(石塁)には裏込め石がなく、織豊系城郭とは別系統での戦国期城郭の到達点と言えるもののようです。

⑫南郭I: 手前が主郭Iの石塁ですが、主郭の南側は石塁の下に浅い堀切がめぐっています。

⑫⑬南郭I・II間堀切: 南郭IとIIには高低差がないことから、郭間は堀切により切断されています。

⑬南側土塁から見た南郭II: 南郭IIの南辺には大きな土塁が築かれており、そこから撮影しました。

⑭鎌刃状尾根: 南辺の土塁から南東方面は鎌刃状尾根が、城よりも高い所にまで続くことから、この尾根に8本に上る堀切を設けて尾根筋を切断し、侵入を困難なものにしています。「鎌刃城」の名称はこの尾根に由来します。写真の人がいる所に南郭IIから1つ目の堀切があります。

⑮西郭への急勾配: 南郭IIから西方向下方に伸びる急峻な尾根筋には、西郭がIからVIIIまであり、先端南側斜面には畝状竪堀群があります。

本日はこの西郭へは訪問しませんでした。

以上、本日は鎌刃城跡のすべては巡れませんでしたが、歩いて得られた情報をまとめたものとして最適な図が番場資料館に掲示されておりましたので掲載します。

原図に郭名を追記しています。

北郭・主郭・南郭・西郭復元CG(番場資料館掲示写真)

この後、鎌刃城跡から下山し、番場バス停からJR米原駅まで戻り帰宅しました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

JR米原駅→米原宿(北国街道)→番場宿(中山道)→蓮華寺

→番場資料館→鎌刃城跡→番場バス停→JR米原駅

鎌刃城跡は内容が盛りだくさんであったことから、ハイキングタイトルの「番場宿を巡る」の内容の方は別途記載することとし、ここでは城郭編としてコースの番場資料館より後に訪問した鎌刃城跡の内容のみ記載します。

鎌刃城は続日本100名城に選定され、No. 156です。

鎌刃城は江北(京極氏領)と江南(六角氏領)の国境線に位置する境目の城(佐和山城、鎌刃城、太尾山城、長比城)で、湖北最大級の山城でした。

京極氏と六角氏の攻防、織田信長と浅井長政の攻防の舞台となりました。

鎌刃城に関する最古の記録としては、「今井軍記」の文明4年(1472)8月11日の条に、京極氏の被官今井備中守秀遠が堀次郎左衛門の籠る「堀の城」を攻めたという記述が出ています。堀氏は六角高頼の家臣多賀清直の配下と考えられており、佐々木氏の隋兵として「江州佐々木南北諸士帳」に門根(かどね)城主 堀遠江守頼氏の子鎌刃城主 堀二郎として出てきます。

天正4年(1535)以降、江北の京極氏と江南の六角氏との領地争いは激しさを増し、その境目の城として鎌刃城は城取り合戦に巻き込まれてゆきました。

攻められた堀氏や攻めた今井氏は坂田郡南部の在地の国人で、南北抗争の中で下記のようにしばしば服属先を変えています。

1538年 六角定頼に攻められ、堀氏は六角方になる。

1549年頃 京極高広が堀氏を同心させ、堀氏は京極方になる。

1560年 浅井氏が台頭し京極方であった堀氏は浅井氏に属する。

元亀元年(1570)に浅井長政が織田信長に反抗すると、堀秀村と家老の樋口直房は織田信長に内応(長比城参照)し、浅井長政は織田方に降った堀秀村に換えて百々越前守を鎌刃城に入れますが、姉川の戦い後には堀秀村が復帰しています。

しかし、信長による美濃と近江を平定後の天正2年(1574)に、城主の堀秀村は突然改易となりました(浅井氏滅亡後、秀吉は近江領主として堀秀村よりも格上の立場となって軋轢が生じ、さらに家老の樋口直房が一向一揆との戦いで、勝手に一揆衆と和睦し防備すべき城を捨て逐電したため)。

さらに、長浜城が築城されたことにより、鎌刃城は境目の城という存在意義が失われて廃城となりました。

鎌刃城跡登山ルート: 登山は図に矢印を記載したように、番場資料館からの急な2kmの道のり、下山は駐車場に至る緩やかな3kmの道を用いました。

地図はクリックすると拡大します。

鎌刃城縄張図(縄張図はクリックすると拡大します。): 本日巡った郭を縄張図内に示します。丸数字は写真撮影した場所です。

番場資料館: 鎌刃城跡に登る前に、中山道沿いにある番場資料館に立ち寄りました。ここには、御城印、続日本100名城のスタンプはもちろん、発掘調査の資料等鎌刃城に関する情報が収集され掲示もされておりました。

本ブログでも資料館で撮影した写真を説明に使わせていただきました。

名神高速道路下の大手道登山道入口: 番場資料館右横の道を東にそのまま進むと、鎌刃城の登山道(大手道)に繋がっています。名神高速道路下の獣除けのフェンス扉を開けて、登って行きます。

番場城・鎌刃城分岐点: 登山道(大手道)を進むと、番場城への分岐点に到達しましたので、案内(番場城跡へは直進、鎌刃城跡へは左側へ)に従い、左の鎌刃城跡へ向かいます。

大手口: 標識によればここから主郭Iまで1.4kmです。また、標識には注意書きが掲示され、鎌刃城跡は私有地で地権者のご厚意で見学させていただいていることから、事故等がを起こさないようにという内容でした。

確かに登山を終えてみると、登山道は細く登りも急で、登山道から外れると急斜面への滑落という危険性があったことから、体力に合ったペースで登る必要があると思われました。

①虎口・大堀切分岐: 本日のコースは右の「大堀切」に行きます。

確認してみてはおりませんが、「虎口」の方に進むと、北郭Vや主郭Iの虎口に到達するものと思われます。

②大堀切(登山時撮影): 大堀切に到達しましたが、その大きさは最大幅約25m、堀底までの深さは約9mあり、時間を経て傾斜が緩やかになっていることを考慮しても、その防衛能力の高さが容易に理解できます。

主郭へは堀切の向こう側を左の方に登ってゆきます。

②上部(北郭VI)から大堀切を見た光景(下山時撮影): 大堀切の深さを実感いただくため、下山時に通過し、上方から撮影した大堀切を示します。

③北郭VI下部南口石垣: 大堀切から次は北郭Vに直接到達しますが、途中、北郭VI下部にある南口石垣の横を通ります。

④北郭VI大櫓跡: 登山道からは最初に北郭Vに到達しましたが、まずさらに北側にある北郭VIに行きました。ここ北郭VIは鎌刃城の北端を防御する重要な役割を果たしました。

平成10年(1998)度の発掘調査で、北郭VIの郭全体から礎石が見つかり、柱間を6尺5寸とする5間x5間以上の礎石建物があったことが想定されました。

出土遺物には生活用品である瀬戸美濃産の天目茶碗や中国製の白磁皿の他、多量の鉄釘などがありました。

④北郭VIの大櫓復元CG(番場資料館掲示写真): 想定された建物は土塁を壁面(下図右)とする半地下式構造で穴蔵を持つ、後の天主の祖形となる大櫓であったと考えられました。

伊吹山: 北郭VIからは見晴らしが良く、本日はかすんでいますが、伊吹山が見えました。通常はここからの北方の監視が容易であると思われます。

⑤北郭V北側枡形虎口: ひとつ南側の北郭Vに移ります。

写真は平成10年(1998)度の発掘調査により全貌が明らかとなった門の跡で、約5m90cm(3間)四方の規模があります。位置的には城の大手門に相当すると考えられます。

その構造は「コ」の字状に三段の石段もしくは石垣を配し、内部に礎石立ちの四脚門が建っていたと想定されています。大型礎石が採用され、発掘時に多量の鉄釘類が出土したことから、相当立派な門であったことが伺われます。

しかし、虎口内部は屈曲せず直進する構造です。

⑤北郭V枡形虎口発掘時写真(番場資料館掲示): 発掘時と上記の現状とを比較すると、形が判りにくい部分については一部想定復元がなされており、現状は遺跡保護のために埋め戻されています。

⑤北郭V南側水の手: 写真の水の手は湖国21世紀記念事業「中世の山城跡から琵琶湖と水を考える」の参加者により、2001年に整備されました。上流700mの青龍滝からパイプを使って、飲料用ではありませんが、水が引かれ今も流れています。

なお、その青龍滝の上には岩盤に石樋を穿った水路の遺構が確認されています。石樋は途中で途切れていますが、滝の標高は城内より高いことから、城が使われていた頃は、竹樋を用いて城内へ導水していたものとみられます。

⑥小高くなった北郭IV-2

⑥北郭IV-2から見える風景: 小高くなった北郭IV-2からは西方向にかすんでいますが、彦根山や琵琶湖も見えました。

荒神山 ↓ 佐和山 ↓ 彦根山 ↓

⑦北郭IV-1

⑧北郭III ⑨北郭II

⑩北郭Iから上方にある主郭Iを臨む: 主郭Iへは写真左(北)側から登って行きます。

⑩主郭I虎口への通路: 北側斜面では虎口の前面に虎口に至る通路遺構が下の発掘時の写真のように検出されました。

これは石段の「城道」と呼ぶにふさわしい本格的なものであり、中世城郭では確認された例はほとんどありません。現在は保護のため、この写真のように埋め戻されています。

⑩発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 写真のように、石段や石垣で固められた枡形虎口で一段下の郭から屈曲させた城道を石段で登る仕組みになっています。

⑪主郭I枡形虎口: 現状においても階段と階段の間の平地に、地面から門の礎石が露出しています。

なお、この虎口も内部は屈曲せず直進する構造です。

⑪発掘時の様子(番場資料館掲示写真): 門の礎石が見えます。

⑪主郭I南側石塁: 当初土塁と考えられていましたが、発掘すると主郭の南辺及び東西辺の一部には、石塁が存在し、その石塁は周辺の地面を掘り下げて削り出した地山の高まりの内側と外側に石積み(内面・外面とも石積み)を施して構築されていました。破城(城割り)により上部が壊されていますが、当時の石塁の高さは4m近くに及んでいたと推定されます。この石塁は、発掘時、下の「検出された石垣(埋め戻されています)」の下2つの写真のようでしたが、遺跡保護のため埋め戻されています。加えて、北半分の塁線も石積みになっていたことも明らかになりました。

また、南辺の石塁には主郭内部から上に上がるための石段が設けられており、上部幅が3m以上と非常に幅広いため、石塁上には多聞櫓状の何らかの防御用建物が存在していたとみられます。

さらに、主郭内部では主殿の一部と思われる縁側を有する礎石建物跡が確認されており、格式の高い居住用建物が存在していたと思われます。

⑪以下、主郭Iで埋め戻された石垣(石塁)を示します。

下写真を含めこれまで見てきた石垣(石塁)には裏込め石がなく、織豊系城郭とは別系統での戦国期城郭の到達点と言えるもののようです。

⑫南郭I: 手前が主郭Iの石塁ですが、主郭の南側は石塁の下に浅い堀切がめぐっています。

⑫⑬南郭I・II間堀切: 南郭IとIIには高低差がないことから、郭間は堀切により切断されています。

⑬南側土塁から見た南郭II: 南郭IIの南辺には大きな土塁が築かれており、そこから撮影しました。

⑭鎌刃状尾根: 南辺の土塁から南東方面は鎌刃状尾根が、城よりも高い所にまで続くことから、この尾根に8本に上る堀切を設けて尾根筋を切断し、侵入を困難なものにしています。「鎌刃城」の名称はこの尾根に由来します。写真の人がいる所に南郭IIから1つ目の堀切があります。

⑮西郭への急勾配: 南郭IIから西方向下方に伸びる急峻な尾根筋には、西郭がIからVIIIまであり、先端南側斜面には畝状竪堀群があります。

本日はこの西郭へは訪問しませんでした。

以上、本日は鎌刃城跡のすべては巡れませんでしたが、歩いて得られた情報をまとめたものとして最適な図が番場資料館に掲示されておりましたので掲載します。

原図に郭名を追記しています。

北郭・主郭・南郭・西郭復元CG(番場資料館掲示写真)

この後、鎌刃城跡から下山し、番場バス停からJR米原駅まで戻り帰宅しました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

2025年03月10日

2025年3月3日平松(高木)陣屋跡訪問(湖南市平松)

JRふれあいハイキング「東海道のひな人形と北島酒造を訪ねて」が開催されました。これに参加し、途中で旧東海道沿いの平松(高木)陣屋跡を訪問したことから、この機会に平松陣屋について調べてみました。

主客転倒になりますが、平松陣屋の説明の後に、ふれあいハイキングで巡った地点とひな人形について軽くご説明します。

平松陣屋は、湖南市の平松集落の奉行を務めた清和源氏の後裔旗本 高木伊勢守(5000石)の陣屋です。

下の絵は陣屋跡に掲載されていた説明板に描かれた図です。

高木氏の苗字の地は三河国碧海郡高木村といわれます。

系図などによれば、源頼親の七世の孫蔵人判官代信光がはじめて高木村に住んで高木氏を称したといわれます。その子孫が分かれて尾張国及び三河国に居住しておりました。以下の系図の守勝の頃から平松の地を治めるようになっています。

高木清秀(-1610)―伊勢守守次(-1609)―守久(1599-1679)

―守勝(-1699)―守興(-1736)―守明(-1749)―守節(-1768)

―守富(1763-1834)―守影―守雄―守庸―守典―守鉎

高木伊勢守守次が関ヶ原の合戦で手柄をたて1000石(武蔵国荏原郡)を賜り、その子大目付 高木伊勢守守久に至り、山城国綴喜、相楽の1000石を加増されています。

次いで、守勝は勘定奉行となり、元禄11年(1698)近江国野洲、甲賀及び栗太において4000石を賜わり、元禄12年(1699)に三雲村平松の地を領するようになりました。

その後、高木伊勢守は天保5年(1834)まで平松に在住して徳川幕府に仕え、家斉将軍時代(1787 -1837)には大番頭(おおばんがしら)を勤め旗本5000石の禄を食み、宏壮な2階建ての平松(高木)陣屋が文化年間(1804-17)に建てられました。

武鑑に記載された高木伊勢守

しかし、高木氏は旗本であったので江戸麻布にも屋敷を持ち、ほとんど江戸詰めであったことから平松の陣屋には代官を置いて、この地を治めさせていました。

文化文政年間(1804-1829)には、奥村俊之右衛門(亜渓)が代官を勤め、奥村亜渓とその妻(志宇)が俳人夫妻として美松(うつくしまつ)自生地の保護と美松を世に紹介しました。

幕末に至り、京都が戦乱の巷となったとき、高木守典は「高木伊勢守」の名で皇居御守護として2年間仕えました。その後、廃藩置県の際、明治2年(1869)江戸から陣屋のあった平松へと帰っています。当時、守典は父守庸と一族を江戸に置いていました。ところで、守典は平松在住の際、甲賀市甲賀町五反田の余野を開墾し、このときに家財のほとんどを失ったといわれています。後の明治23年(1890) 東京麻布に転籍しています。平松陣屋は、明治維新後、個人の所有となり建物が取り払われました。

高木氏の菩提所は甲西町平松の南照寺であり、また、歴代の代官の墓碑もここに残っております。

平松陣屋の区域: 陣屋の区域は下図の情報に基づいて説明を記載しております。下図をクリックすると、文化財検索のオリジナル情報にリンクします。

平松陣屋跡: 大字平松の旧東海道筋の南側に、上述のように清和源氏の後裔旗本(5000石)高木伊勢守の陣屋がありました。その平松陣屋は文化年間(1804-1817)に建てられたもので、宏壮な2階建てでした。明治維新後(明治20年(1887)ごろ)個人の所有となり建物が取り払われ、その一部(長屋門?)が水口町に移築されました。

平松陣屋跡に建つ個人住宅: 上の文化財検索の結果によると、「高木陣屋」の敷地は、説明板が立てられている個人宅だけでなく、ここが陣屋の東端のようで、写真の右(西)側の数軒も含めた広大な区域が、平松陣屋の敷地であったようです。

平松陣屋跡に立つ説明板

写真は上の個人宅の隣宅の塀ですが、こちらの民家とさらに向こう(西側)も陣屋の敷地であったようです。

平松陣屋長屋門: 下写真は移築された平松陣屋長屋門の実物です。陣屋の門は、昭和23年(1948)になり専売公社水口出張所の所有となっていたものを、写真のように昭和39年(1964)8月に三雲ドライブインの地域内に移され、レストランの門として用いられていました。ただし、この門は昔のままの形でなく「物見の出格子」の部分が欠けています(甲西町誌昭和49年)。

2020年のレストラン閉店に伴い、惜しまれながら長屋門は解体撤去されました。現在はドラッグストアとなっています。

県道4号線沿いのスエヒロ近江店(閉店)の入口(三雲ドライブイン)

ここで、上記、藩主説明で登場する高木氏の人物について解説を追記します。

大目付 高木伊勢守守久は、万治2年(1659)7月に5街道の道路・橋梁の管理など交通業務を統轄する初代道中奉行に任命され、大目付と兼帯することで、このとき道中奉行が創設されています。

平松の高木氏は河内丹南(大阪府松原市)の高木肥前守家の分家です。高木肥前守家12代目の正垣に継子がなかったため平松の高木家から高木松山(高木守庸)の二男高木正善が明治2年(1869)に丹南の高木家を承継し、明治17年(1884)に子爵を授けられています。正善の孫娘百合子は、後、三笠宮妃となられた人です。

ここから、本来のJRふれあいハイキング「東海道のひな人形と北島酒造を訪ねて」で巡った地点につきご説明します。このハイキングの総歩行歩数は15000歩でした。

JR三雲駅をスタートし、最初に立志(りゅうし)神社を訪問しました。

立志神社は天地開闢の際に最初に現れ、地上世界の土台を生成した神様である国之常立神(くにのとこたちのかみ)を祀る神社です。大和時代の欽明天皇が飢饉に苦しむ民を救うため五穀豊穣のお祈りをするため勅使が送られたといわれる古くに創建された神社で、明治時代は龍神社、江戸時代は龍樹神社と呼ばれていたようです。

立志神社花手水: 神社を訪問すると、最初に美しく花で飾られた花手水(はなちょうず)が出迎えてくれます。花手水が美しい神社としても知られています。

立志神社本殿: 国之常立神が祀られた本殿です。その他、境内西側にはたくさんの神様の社が集まっており、その境内西側の杜には遺跡もあって、非常に古い瓦(瓦製造時代を考慮すると寺院の?)が発見されています。さらに、立志神社は美しい御朱印をいただける神社としても知られています。

この後、雛人形の飾られた会場を巡って行きます。この時期、滋賀県の各地では雛人形が飾られ公開されています。本ブログでも取り上げており、日野町での雛人形の飾り付けの様子はこちらでご覧いただけます。

三雲会場(三雲まちづくりセンター): センター座敷に雛人形がいくつも飾られていましたが、その中で最も古い人形(明治時代)を撮影しました。

針会場(北島酒造)(飾り付け全景): 北島酒造は江戸時代の文化2年(1805)に創業しており、歴史ある酒蔵ですので、古くからの雛人形もお持ちだと思われます。

北島酒造: 製作時代はわかりませんが、飾られていた人形のうちでも立派な内裏雛を大きく撮影しました。

柑子袋会場(柑子袋まちづくりセンター): センターのホールにたくさん飾られていた雛人形のうち、御殿飾り雛人形が最も古いもの(大正時代)でした。

以上、本日は、東海道のひな人形を見て回りましたが、最後に東海道沿いにある平松(高木)陣屋に立ち寄り、ゴールのJR甲西駅に行き解散となりました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

主客転倒になりますが、平松陣屋の説明の後に、ふれあいハイキングで巡った地点とひな人形について軽くご説明します。

平松陣屋は、湖南市の平松集落の奉行を務めた清和源氏の後裔旗本 高木伊勢守(5000石)の陣屋です。

下の絵は陣屋跡に掲載されていた説明板に描かれた図です。

高木氏の苗字の地は三河国碧海郡高木村といわれます。

系図などによれば、源頼親の七世の孫蔵人判官代信光がはじめて高木村に住んで高木氏を称したといわれます。その子孫が分かれて尾張国及び三河国に居住しておりました。以下の系図の守勝の頃から平松の地を治めるようになっています。

高木清秀(-1610)―伊勢守守次(-1609)―守久(1599-1679)

―守勝(-1699)―守興(-1736)―守明(-1749)―守節(-1768)

―守富(1763-1834)―守影―守雄―守庸―守典―守鉎

高木伊勢守守次が関ヶ原の合戦で手柄をたて1000石(武蔵国荏原郡)を賜り、その子大目付 高木伊勢守守久に至り、山城国綴喜、相楽の1000石を加増されています。

次いで、守勝は勘定奉行となり、元禄11年(1698)近江国野洲、甲賀及び栗太において4000石を賜わり、元禄12年(1699)に三雲村平松の地を領するようになりました。

その後、高木伊勢守は天保5年(1834)まで平松に在住して徳川幕府に仕え、家斉将軍時代(1787 -1837)には大番頭(おおばんがしら)を勤め旗本5000石の禄を食み、宏壮な2階建ての平松(高木)陣屋が文化年間(1804-17)に建てられました。

武鑑に記載された高木伊勢守

しかし、高木氏は旗本であったので江戸麻布にも屋敷を持ち、ほとんど江戸詰めであったことから平松の陣屋には代官を置いて、この地を治めさせていました。

文化文政年間(1804-1829)には、奥村俊之右衛門(亜渓)が代官を勤め、奥村亜渓とその妻(志宇)が俳人夫妻として美松(うつくしまつ)自生地の保護と美松を世に紹介しました。

幕末に至り、京都が戦乱の巷となったとき、高木守典は「高木伊勢守」の名で皇居御守護として2年間仕えました。その後、廃藩置県の際、明治2年(1869)江戸から陣屋のあった平松へと帰っています。当時、守典は父守庸と一族を江戸に置いていました。ところで、守典は平松在住の際、甲賀市甲賀町五反田の余野を開墾し、このときに家財のほとんどを失ったといわれています。後の明治23年(1890) 東京麻布に転籍しています。平松陣屋は、明治維新後、個人の所有となり建物が取り払われました。

高木氏の菩提所は甲西町平松の南照寺であり、また、歴代の代官の墓碑もここに残っております。

平松陣屋の区域: 陣屋の区域は下図の情報に基づいて説明を記載しております。下図をクリックすると、文化財検索のオリジナル情報にリンクします。

平松陣屋跡: 大字平松の旧東海道筋の南側に、上述のように清和源氏の後裔旗本(5000石)高木伊勢守の陣屋がありました。その平松陣屋は文化年間(1804-1817)に建てられたもので、宏壮な2階建てでした。明治維新後(明治20年(1887)ごろ)個人の所有となり建物が取り払われ、その一部(長屋門?)が水口町に移築されました。

平松陣屋跡に建つ個人住宅: 上の文化財検索の結果によると、「高木陣屋」の敷地は、説明板が立てられている個人宅だけでなく、ここが陣屋の東端のようで、写真の右(西)側の数軒も含めた広大な区域が、平松陣屋の敷地であったようです。

平松陣屋跡に立つ説明板

写真は上の個人宅の隣宅の塀ですが、こちらの民家とさらに向こう(西側)も陣屋の敷地であったようです。

平松陣屋長屋門: 下写真は移築された平松陣屋長屋門の実物です。陣屋の門は、昭和23年(1948)になり専売公社水口出張所の所有となっていたものを、写真のように昭和39年(1964)8月に三雲ドライブインの地域内に移され、レストランの門として用いられていました。ただし、この門は昔のままの形でなく「物見の出格子」の部分が欠けています(甲西町誌昭和49年)。

2020年のレストラン閉店に伴い、惜しまれながら長屋門は解体撤去されました。現在はドラッグストアとなっています。

県道4号線沿いのスエヒロ近江店(閉店)の入口(三雲ドライブイン)

ここで、上記、藩主説明で登場する高木氏の人物について解説を追記します。

大目付 高木伊勢守守久は、万治2年(1659)7月に5街道の道路・橋梁の管理など交通業務を統轄する初代道中奉行に任命され、大目付と兼帯することで、このとき道中奉行が創設されています。

平松の高木氏は河内丹南(大阪府松原市)の高木肥前守家の分家です。高木肥前守家12代目の正垣に継子がなかったため平松の高木家から高木松山(高木守庸)の二男高木正善が明治2年(1869)に丹南の高木家を承継し、明治17年(1884)に子爵を授けられています。正善の孫娘百合子は、後、三笠宮妃となられた人です。

ここから、本来のJRふれあいハイキング「東海道のひな人形と北島酒造を訪ねて」で巡った地点につきご説明します。このハイキングの総歩行歩数は15000歩でした。

JR三雲駅をスタートし、最初に立志(りゅうし)神社を訪問しました。

立志神社は天地開闢の際に最初に現れ、地上世界の土台を生成した神様である国之常立神(くにのとこたちのかみ)を祀る神社です。大和時代の欽明天皇が飢饉に苦しむ民を救うため五穀豊穣のお祈りをするため勅使が送られたといわれる古くに創建された神社で、明治時代は龍神社、江戸時代は龍樹神社と呼ばれていたようです。

立志神社花手水: 神社を訪問すると、最初に美しく花で飾られた花手水(はなちょうず)が出迎えてくれます。花手水が美しい神社としても知られています。

立志神社本殿: 国之常立神が祀られた本殿です。その他、境内西側にはたくさんの神様の社が集まっており、その境内西側の杜には遺跡もあって、非常に古い瓦(瓦製造時代を考慮すると寺院の?)が発見されています。さらに、立志神社は美しい御朱印をいただける神社としても知られています。

この後、雛人形の飾られた会場を巡って行きます。この時期、滋賀県の各地では雛人形が飾られ公開されています。本ブログでも取り上げており、日野町での雛人形の飾り付けの様子はこちらでご覧いただけます。

三雲会場(三雲まちづくりセンター): センター座敷に雛人形がいくつも飾られていましたが、その中で最も古い人形(明治時代)を撮影しました。

針会場(北島酒造)(飾り付け全景): 北島酒造は江戸時代の文化2年(1805)に創業しており、歴史ある酒蔵ですので、古くからの雛人形もお持ちだと思われます。

北島酒造: 製作時代はわかりませんが、飾られていた人形のうちでも立派な内裏雛を大きく撮影しました。

柑子袋会場(柑子袋まちづくりセンター): センターのホールにたくさん飾られていた雛人形のうち、御殿飾り雛人形が最も古いもの(大正時代)でした。

以上、本日は、東海道のひな人形を見て回りましたが、最後に東海道沿いにある平松(高木)陣屋に立ち寄り、ゴールのJR甲西駅に行き解散となりました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

2024年11月25日

2024年11月23日三雲城址戦国のろしと秋野菜収穫体験(湖南市)

JR西日本ふれあいハイキング「三雲城址戦国のろしと秋野菜収穫体験」(湖南市)が開催されました。参加者は事前予約による28名で、集合場所のJR三雲駅で、湖南市観光協会が参加受付を行った後、参加者は2班に分かれ、以下のコースに従い、三雲城址を中心にJR三雲駅近辺の野洲川南岸を巡りました。総歩行歩数は18,000歩でした。

JR三雲駅→三雲屋敷跡→三雲城址→弘法杉→秋野菜収穫体験

→天保義民之碑→JR三雲駅

三雲城(吉永城)は、近江の戦国大名 佐々木六角氏の宿老として名を馳せた甲賀五十三家に数えられる三雲氏の居城として知られています。

三雲氏は蒲生氏とともに、六角氏の京都での軍事行動において中心的な役割を果たし、幕府や貴族とも直接的なつながりが認められ、京都でもその存在が知られていました。観音寺騒動後、六角氏の権力が動揺するなかで、三雲氏は軍事・外交上の力量でもって当主の六角氏を支え続け、三雲周辺は近江に侵攻する織田信長に対する六角方の抵抗の拠点となりました。

三雲城想像図をジオラマ化したものが、城の付近の湖南市三雲まちづくりセンターに展示されていますので、それを示します。

三雲城は三雲氏の主家である安土の観音寺城主・六角高頼の逃げ込み用の本城として、六角高頼の命により長亨2年(1488)に三雲典膳(てんぜん)が築いた典型的な山城で、東西約300m、南北約200mにも及ぶ広大な城域を有していました。

また、三雲城は六角氏の甲賀郡を中心とした甲賀作戦の中核となった城です。この作戦は近隣勢力から六角氏居城の観音寺城が攻撃された時、観音寺城での籠城戦を取らず、逃亡して敵を甲賀の山中に誘い込み兵站線を伸ばし、ゲリラ戦法で叩くもので、「呼び込み軍法」という六角氏固有の積極策です。三雲城は六角氏が逃亡する城として度々史料に登場し、六角氏は文明3年(1471)から天正2年(1574)の間に十数度の甲賀作戦を実施したと考えられます。

特に効果的であったのは長享元年(1487)9代将軍足利義尚の近江親征の際に、巧妙なゲリラ戦で幕府軍を撃退したときで、作戦の最後となったのは天正2年(1574)は織田軍の佐久間信盛に三雲氏が降った時となります。永禄11年(1568)9月12日に佐久間信盛によって攻められた際も六角承禎、義弼が逃れてきたという記録(氏郷記)や、野洲川を渡って岩根山麓から六角氏本城の観音寺城へ通じる「観音寺道」(横関~三雲)が少し残されています(本文最後に記載した「参考」もご覧ください)。

三雲氏は織田信長の京都侵攻に際して最後まで主君の六角氏に従ったことから、元亀元年(1570)に織田方の家臣の佐久間信盛の攻撃を受けて三雲城は山裾にある三雲屋敷(湖南市三雲字西山)と共に落城しました。

ハイキングはJR三雲駅より出発し、駅から西の方に向かいますが、途中、三雲城城主であった三雲氏代々の「五輪塔」の墓が残る永照院の横を通りました。

永照院

三雲屋敷跡: 永照院の北西の住宅地内に不釣合の写真のような竹藪が残され、「城の藪」と呼ばれています。これが三雲氏の平時の居館の三雲屋敷で、この藪から刀鑓の断片数個が発見されたりしていますが、城域の東側は県道4号線と宅地造成により消滅しています。

三雲屋敷は永正年間(1504~21)に三雲典膳の養子源内左衛門行定により築城されましたが、上述のように元亀元年(1570)に佐久間信盛の攻撃を受け落城しています。

上写真竹藪は1948年の航空写真(国土地理院より)では、丸で示した位置に当たります。永照院前から県道4号線(旧国道1号線)を横断、野洲川を渡り岩根山東麓より大谷ブドウ園の南側を経て、六角氏本城の観音寺城へ通じる小道は六角氏が往来したことから「観音寺道」と呼ばれ、現在も一部残されています(甲賀郡志)。

永照院からの観音寺道: 水路に沿ってトンネルを越えると永照院に行きます(三雲まちづくりセンター裏で撮影)。

野洲川方面への観音寺道: 水路に沿って先に進むと野洲川に到達します(三雲まちづくりセンター裏で撮影)。

八丈岩(縄張図内記号E)からの狼煙(のろし)の様子: さらに、西に進みました。JR西日本ふれあいハイキングが実施された本日に限らず、11月23日には毎年滋賀県の山城が参加して「のろし駅伝」が実施されています。第23回の本年は三雲城がスタートの狼煙を揚げる当番で、10:00に狼煙を揚げ、時間をおいて次の竜王町にある星ケ崎城に引き継がれました。

三雲城址に向かう途中、三雲城から狼煙が揚がっているのが麓から見られました(10:04撮影)。

三雲城登城口へ: このあと三雲城登城口を目指して登ります。

登城口での狼煙のデモンストレーション: 登城口に到着した時には、三雲城の狼煙は終了しておりましたので、城郭整備されている地元吉永区の皆様が、特別にJR西日本ふれあいハイキング参加者向けに、狼煙を再度揚げてくださいました。この後、登城ですが、まず八丈岩の方に向かいました。

下に福永清治先生の作図をもとにして、現地に掲示されている表示に合わせて改変した縄張図を示します。図はクリックすると拡大します。

城の縄張の中心部は、5ヶ所の郭(くるわ)によって構成されており、北側の郭(郭1)は約50mx40mの広さがあり井戸も残っています。また、郭1の東部分には三方を巨大な石材を用い、野面積みによって築かれた22.4m x 12mの大きな枡形遺構(虎口、縄張図内記号D)が残っています。

城の構造は、基本的には中世の山城ですが、枡形虎口や外郭ラインの一部に大きな石で積まれた高い石垣が築かれています。この部分は、後に織豊系城郭の影響を受けて改築されたと考えられています。六角氏の没落後、三雲成持は織田信雄(のぶかつ)、蒲生氏郷に仕えたことから、この時に改修されたと考えられます。

三雲城現況概要図

八丈岩(縄張図内記号E): 山麓からもその威容が見える巨石「八丈岩」(左写真)です。ここからは視界が良いので、三雲城では見張り台として用いられていたものと思われます。

作家の司馬遼太郎が昭和37年(1962)に著した小説「風神の門」に出てくる忍者 猿飛佐助は、城主 三雲成持の甥 三雲佐助賢春と記述されており、佐助が修行したであろう八丈岩は、「落ちそうで落ちない、倒れそうで倒れない」ことから合格祈願のパワースポットとして近年脚光を浴びています。

八丈岩の裏側には刻まれた六角氏の家紋(四つ目結)が残されています(右写真に示した白丸内で、写真をクリックすると写真が拡大します。)。六角氏の城であったことが分かります、

郭5: 八丈岩から馬の背道を通って、郭5に行きます。郭5は面積では郭1より広いのですが、削平が不十分で緩斜面となっており、ここは守備兵の駐屯地や兵站地として用いられたと考えられます。

主郭(郭1)枡形虎口(縄張図内記号D): 郭1への入口で、 22.4m x 12mの大きさです。郭1に入るには枡形内で2度の屈曲を強いて、敵兵の直進を阻止しています。郭1は約50mx40mの広さがあります。

郭1枡形虎口内石垣: 説明板左の石の上部に矢穴跡があり、この石は天然石のままではなく、人により割られて、形が整えられていることがわかります。

郭1北西側土塁(縄張図内記号B): 郭1のこの土塁が背後を防備しており、郭1は面積が広く、石垣が多用されていることから、主郭は次に訪れる最高所の郭2、3、4ではなく、この郭1と考えられます。

郭1石垣(縄張図内記号C): 土塁の延長線上の石垣: 三雲城は信長軍により落城後、天正年間(1573年〜)には廃城となりましたが、天正13年(1585)に甲賀市水口町に豊臣秀吉の家臣の中村一氏が水口岡山城を築いた際に三雲城の中心の郭群周辺と出郭間の資材や石垣等が用材として持ち去られたと言われています。

郭1井戸: 虎口の内側には、御殿が建ちそうな大きな郭があり、写真のように直径1.9m深さ6.2mの井戸も残っています。井戸の内側は野面積の石垣で囲われています。

郭2: 城の立地はすばらしく、麓の街道や野洲川を行き交う人々の往来を監視することができます。

そのため、この郭2は、NHK連続テレビ小説「スカーレット」でロケ地しとて使われ、戸田恵梨香さんが夕日を見つめながら信楽に別れを告げ、陶器の断片を見つける場面がここで撮影されました。その説明が右の看板で表示されています。

郭2の石垣(縄張図内記号A): 郭2から少し先(北側)に下りて行くと石垣が残されています。三雲城の石垣は、それらの積み方から見て、六角氏のものではなく、織豊政権の改変と考えられます。六角氏没落後、三雲成持が豊臣政権のもと織田信雄・蒲生氏郷に仕えて、その後、江戸時代にも一千石の旗本として生き残ったことを考えると、ここが地域拠点として織豊系城郭に改変されたことも自然の成り行きと考えられます。

郭3への尾根上通路: 城の東側が見渡せる郭3へは土橋様の切岸が施された尾根を通って行きます。

郭3: 城の東側を見張る見張り台として用いられたと思われます。

郭4への通路と堀切: 写真で階段が設置されていることから分かるように、郭4への通路は堀切が切られて、一旦下りて登る必要があり、容易には行き来できないようになっています。

郭4: 郭4は城が使用されていた当時は樹木がなく、南側が見渡せたものと思われますが、現在は樹木で回りは見えません。

このあと、大手道を通って登城口まで戻りましたが、郭5より下の部分では、途中、写真にあるようないくつもの新しい石垣が積まれていました。

近代石垣: 近世以後も三雲城址で採石が盛んで、一帯が屑石による砂防用石垣で覆われている現状から、城址は長年の破壊を受けたことがわかります。そのような変容の結果として、城址の現状は土塁や石垣の一部と井戸が残るのみとなっています。

郭1周辺は基本的には変化していないと思いますが、1980年代に調査・作成された時の縄張図がありましたので、参考までに示します。

以上の情報をまとめ、三雲城の様子をまとめた想像図を以下に示します。

三雲城址訪問後は、そのまま大砂川に沿って山を下り、弘法杉を見た後、野菜収穫を体験しました。野菜としては、サツマイモとジャガイモをショベルで掘り起こして収穫し、個々に持ち帰っていただきました。

天保義民之碑: 最後に、近江天保一揆で亡くなった犠牲者を弔う碑を訪問しました。一揆は近江野洲郡・栗太郡・甲賀郡の農民4万人が、江戸時代後期、江戸幕府による不当な検地に抗議して起こしました。一揆は成功し、農民の要求は聞き届けられましたが、一揆後、一揆指導者や参加者に対する幕府の苛烈な取り調べにより亡くなったたくさんの犠牲者を弔っています。

ここで、一揆の経緯の説明を聞きました。

以上、本日は、湖南市の野洲川南岸にある三雲城址、弘法杉と天保義民之碑を巡りました。訪問後、スタート地点のJR三雲駅に戻って解散となりました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

参考: 近江八幡市安土町石寺の観音寺城麓にある道標の記載事項(写真正面)「左 くハんおんし すく ゑち川」(=左 観音寺 まっすぐ 愛知川)、(向かって左面)「すく 大つ 右八まん 長命寺」(=まっすぐ大津 右八幡 長命寺)、(民家に隠れた右面)「(梵字)すく くハんおんし道」とあり、「すく」とは「まっすぐ」という意、「くハんおんし道」は「観音寺道」のことで、観音寺城麓の石寺から観音寺道が始まっています。

JR三雲駅→三雲屋敷跡→三雲城址→弘法杉→秋野菜収穫体験

→天保義民之碑→JR三雲駅

三雲城(吉永城)は、近江の戦国大名 佐々木六角氏の宿老として名を馳せた甲賀五十三家に数えられる三雲氏の居城として知られています。

三雲氏は蒲生氏とともに、六角氏の京都での軍事行動において中心的な役割を果たし、幕府や貴族とも直接的なつながりが認められ、京都でもその存在が知られていました。観音寺騒動後、六角氏の権力が動揺するなかで、三雲氏は軍事・外交上の力量でもって当主の六角氏を支え続け、三雲周辺は近江に侵攻する織田信長に対する六角方の抵抗の拠点となりました。

三雲城想像図をジオラマ化したものが、城の付近の湖南市三雲まちづくりセンターに展示されていますので、それを示します。

三雲城は三雲氏の主家である安土の観音寺城主・六角高頼の逃げ込み用の本城として、六角高頼の命により長亨2年(1488)に三雲典膳(てんぜん)が築いた典型的な山城で、東西約300m、南北約200mにも及ぶ広大な城域を有していました。

また、三雲城は六角氏の甲賀郡を中心とした甲賀作戦の中核となった城です。この作戦は近隣勢力から六角氏居城の観音寺城が攻撃された時、観音寺城での籠城戦を取らず、逃亡して敵を甲賀の山中に誘い込み兵站線を伸ばし、ゲリラ戦法で叩くもので、「呼び込み軍法」という六角氏固有の積極策です。三雲城は六角氏が逃亡する城として度々史料に登場し、六角氏は文明3年(1471)から天正2年(1574)の間に十数度の甲賀作戦を実施したと考えられます。

特に効果的であったのは長享元年(1487)9代将軍足利義尚の近江親征の際に、巧妙なゲリラ戦で幕府軍を撃退したときで、作戦の最後となったのは天正2年(1574)は織田軍の佐久間信盛に三雲氏が降った時となります。永禄11年(1568)9月12日に佐久間信盛によって攻められた際も六角承禎、義弼が逃れてきたという記録(氏郷記)や、野洲川を渡って岩根山麓から六角氏本城の観音寺城へ通じる「観音寺道」(横関~三雲)が少し残されています(本文最後に記載した「参考」もご覧ください)。

三雲氏は織田信長の京都侵攻に際して最後まで主君の六角氏に従ったことから、元亀元年(1570)に織田方の家臣の佐久間信盛の攻撃を受けて三雲城は山裾にある三雲屋敷(湖南市三雲字西山)と共に落城しました。

ハイキングはJR三雲駅より出発し、駅から西の方に向かいますが、途中、三雲城城主であった三雲氏代々の「五輪塔」の墓が残る永照院の横を通りました。

永照院

三雲屋敷跡: 永照院の北西の住宅地内に不釣合の写真のような竹藪が残され、「城の藪」と呼ばれています。これが三雲氏の平時の居館の三雲屋敷で、この藪から刀鑓の断片数個が発見されたりしていますが、城域の東側は県道4号線と宅地造成により消滅しています。

三雲屋敷は永正年間(1504~21)に三雲典膳の養子源内左衛門行定により築城されましたが、上述のように元亀元年(1570)に佐久間信盛の攻撃を受け落城しています。

上写真竹藪は1948年の航空写真(国土地理院より)では、丸で示した位置に当たります。永照院前から県道4号線(旧国道1号線)を横断、野洲川を渡り岩根山東麓より大谷ブドウ園の南側を経て、六角氏本城の観音寺城へ通じる小道は六角氏が往来したことから「観音寺道」と呼ばれ、現在も一部残されています(甲賀郡志)。

永照院からの観音寺道: 水路に沿ってトンネルを越えると永照院に行きます(三雲まちづくりセンター裏で撮影)。

野洲川方面への観音寺道: 水路に沿って先に進むと野洲川に到達します(三雲まちづくりセンター裏で撮影)。

八丈岩(縄張図内記号E)からの狼煙(のろし)の様子: さらに、西に進みました。JR西日本ふれあいハイキングが実施された本日に限らず、11月23日には毎年滋賀県の山城が参加して「のろし駅伝」が実施されています。第23回の本年は三雲城がスタートの狼煙を揚げる当番で、10:00に狼煙を揚げ、時間をおいて次の竜王町にある星ケ崎城に引き継がれました。

三雲城址に向かう途中、三雲城から狼煙が揚がっているのが麓から見られました(10:04撮影)。

三雲城登城口へ: このあと三雲城登城口を目指して登ります。

登城口での狼煙のデモンストレーション: 登城口に到着した時には、三雲城の狼煙は終了しておりましたので、城郭整備されている地元吉永区の皆様が、特別にJR西日本ふれあいハイキング参加者向けに、狼煙を再度揚げてくださいました。この後、登城ですが、まず八丈岩の方に向かいました。

下に福永清治先生の作図をもとにして、現地に掲示されている表示に合わせて改変した縄張図を示します。図はクリックすると拡大します。

城の縄張の中心部は、5ヶ所の郭(くるわ)によって構成されており、北側の郭(郭1)は約50mx40mの広さがあり井戸も残っています。また、郭1の東部分には三方を巨大な石材を用い、野面積みによって築かれた22.4m x 12mの大きな枡形遺構(虎口、縄張図内記号D)が残っています。

城の構造は、基本的には中世の山城ですが、枡形虎口や外郭ラインの一部に大きな石で積まれた高い石垣が築かれています。この部分は、後に織豊系城郭の影響を受けて改築されたと考えられています。六角氏の没落後、三雲成持は織田信雄(のぶかつ)、蒲生氏郷に仕えたことから、この時に改修されたと考えられます。

三雲城現況概要図

八丈岩(縄張図内記号E): 山麓からもその威容が見える巨石「八丈岩」(左写真)です。ここからは視界が良いので、三雲城では見張り台として用いられていたものと思われます。

作家の司馬遼太郎が昭和37年(1962)に著した小説「風神の門」に出てくる忍者 猿飛佐助は、城主 三雲成持の甥 三雲佐助賢春と記述されており、佐助が修行したであろう八丈岩は、「落ちそうで落ちない、倒れそうで倒れない」ことから合格祈願のパワースポットとして近年脚光を浴びています。

八丈岩の裏側には刻まれた六角氏の家紋(四つ目結)が残されています(右写真に示した白丸内で、写真をクリックすると写真が拡大します。)。六角氏の城であったことが分かります、

郭5: 八丈岩から馬の背道を通って、郭5に行きます。郭5は面積では郭1より広いのですが、削平が不十分で緩斜面となっており、ここは守備兵の駐屯地や兵站地として用いられたと考えられます。

主郭(郭1)枡形虎口(縄張図内記号D): 郭1への入口で、 22.4m x 12mの大きさです。郭1に入るには枡形内で2度の屈曲を強いて、敵兵の直進を阻止しています。郭1は約50mx40mの広さがあります。

郭1枡形虎口内石垣: 説明板左の石の上部に矢穴跡があり、この石は天然石のままではなく、人により割られて、形が整えられていることがわかります。

郭1北西側土塁(縄張図内記号B): 郭1のこの土塁が背後を防備しており、郭1は面積が広く、石垣が多用されていることから、主郭は次に訪れる最高所の郭2、3、4ではなく、この郭1と考えられます。

郭1石垣(縄張図内記号C): 土塁の延長線上の石垣: 三雲城は信長軍により落城後、天正年間(1573年〜)には廃城となりましたが、天正13年(1585)に甲賀市水口町に豊臣秀吉の家臣の中村一氏が水口岡山城を築いた際に三雲城の中心の郭群周辺と出郭間の資材や石垣等が用材として持ち去られたと言われています。

郭1井戸: 虎口の内側には、御殿が建ちそうな大きな郭があり、写真のように直径1.9m深さ6.2mの井戸も残っています。井戸の内側は野面積の石垣で囲われています。

郭2: 城の立地はすばらしく、麓の街道や野洲川を行き交う人々の往来を監視することができます。

そのため、この郭2は、NHK連続テレビ小説「スカーレット」でロケ地しとて使われ、戸田恵梨香さんが夕日を見つめながら信楽に別れを告げ、陶器の断片を見つける場面がここで撮影されました。その説明が右の看板で表示されています。

郭2の石垣(縄張図内記号A): 郭2から少し先(北側)に下りて行くと石垣が残されています。三雲城の石垣は、それらの積み方から見て、六角氏のものではなく、織豊政権の改変と考えられます。六角氏没落後、三雲成持が豊臣政権のもと織田信雄・蒲生氏郷に仕えて、その後、江戸時代にも一千石の旗本として生き残ったことを考えると、ここが地域拠点として織豊系城郭に改変されたことも自然の成り行きと考えられます。

郭3への尾根上通路: 城の東側が見渡せる郭3へは土橋様の切岸が施された尾根を通って行きます。

郭3: 城の東側を見張る見張り台として用いられたと思われます。

郭4への通路と堀切: 写真で階段が設置されていることから分かるように、郭4への通路は堀切が切られて、一旦下りて登る必要があり、容易には行き来できないようになっています。

郭4: 郭4は城が使用されていた当時は樹木がなく、南側が見渡せたものと思われますが、現在は樹木で回りは見えません。

このあと、大手道を通って登城口まで戻りましたが、郭5より下の部分では、途中、写真にあるようないくつもの新しい石垣が積まれていました。

近代石垣: 近世以後も三雲城址で採石が盛んで、一帯が屑石による砂防用石垣で覆われている現状から、城址は長年の破壊を受けたことがわかります。そのような変容の結果として、城址の現状は土塁や石垣の一部と井戸が残るのみとなっています。

郭1周辺は基本的には変化していないと思いますが、1980年代に調査・作成された時の縄張図がありましたので、参考までに示します。

以上の情報をまとめ、三雲城の様子をまとめた想像図を以下に示します。

三雲城址訪問後は、そのまま大砂川に沿って山を下り、弘法杉を見た後、野菜収穫を体験しました。野菜としては、サツマイモとジャガイモをショベルで掘り起こして収穫し、個々に持ち帰っていただきました。

天保義民之碑: 最後に、近江天保一揆で亡くなった犠牲者を弔う碑を訪問しました。一揆は近江野洲郡・栗太郡・甲賀郡の農民4万人が、江戸時代後期、江戸幕府による不当な検地に抗議して起こしました。一揆は成功し、農民の要求は聞き届けられましたが、一揆後、一揆指導者や参加者に対する幕府の苛烈な取り調べにより亡くなったたくさんの犠牲者を弔っています。

ここで、一揆の経緯の説明を聞きました。

以上、本日は、湖南市の野洲川南岸にある三雲城址、弘法杉と天保義民之碑を巡りました。訪問後、スタート地点のJR三雲駅に戻って解散となりました。

お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

参考: 近江八幡市安土町石寺の観音寺城麓にある道標の記載事項(写真正面)「左 くハんおんし すく ゑち川」(=左 観音寺 まっすぐ 愛知川)、(向かって左面)「すく 大つ 右八まん 長命寺」(=まっすぐ大津 右八幡 長命寺)、(民家に隠れた右面)「(梵字)すく くハんおんし道」とあり、「すく」とは「まっすぐ」という意、「くハんおんし道」は「観音寺道」のことで、観音寺城麓の石寺から観音寺道が始まっています。

2024年09月26日

2024年9月21日(土)近江谷城跡と近江菩提寺城跡を訪ねる (湖南市)

JR西日本ふれあいハイキング「近江谷城跡と近江菩提寺城跡を訪ねる」(湖南市)が開催されました。参加者は事前予約による56名で、参加者は3班に分かれ、良弁僧正の建立した廃少菩提寺と湖南市(野洲川北側)の主な2つの城跡を訪問しました。

良弁(湖南市 西應寺蔵)

別途、JR西日本ふれあいハイキングでは湖南市の別の城郭も訪問しておりますが、その模様はこちらでご覧ください。

集合場所のJR石部駅で、湖南市観光協会で参加者の受付を行った後、以下のコースに従い、野洲川の北岸にある城跡を中心に訪問し、歩行歩数は15,000歩でした。

JR石部駅→石部頭首工→廃少菩提寺→和田神社→近江谷城跡

→西應寺→青木館跡→近江菩提寺城跡→JR石部駅

石部頭首工: 頭首工とは河川から農業用水を用水路に引き入れるため、河川をせき止めて水位を上昇させ、水路へ水を流し込む施設で、用水路の頭の部分にあたることからこの名前が付けられました。石部頭首工は湖南地域の農地に野洲川からかんがい用水を供給するためのものです。

旧頭首工は、昭和29年(1962)に完成しましたが、その後の地域開発の進行等に伴う洪水流出量の増大に対応するため、現頭首工が平成11年から平成18年度にかけて、旧頭首工の下流約100mの地点に、洪水流下能力を高め建設されました。手前の石垣は、両岸に作られた魚道の1つです。

頭首工上方からみたゴム引布製起伏堰(通称ゴム堰): 写真の上下に伸びるグレーの風船風のものがゴム堰で、右側の茶色い水が野洲川上流側、左側が下流で川を堰き止めています。

現頭首工では、洪水吐部分の堰に空気を注入した日本で最大級のゴム堰を採用するとともに、アユなどの遡上する魚のための魚道を1連から3連にするなど、自然環境に配慮した方式が最新の技術で採用されています。

頭首工の上を通って野洲川を北側に渡り、ここからは本日のメインの遺跡及び城郭跡の訪問です。

比叡山を筆頭に滋賀県には「織田信長に焼かれた」といわれる寺院が多いのですが、今回訪問する廃寺は異なり、織田信長の近江侵攻時、信長側に味方した結果、六角氏による返り討ちに合って廃絶した廃少菩提寺の遺跡を訪問します。

37坊を有する大寺院であったといわれる廃少菩提寺の遺跡として、以下の3つの石造文化財(①~③)が残されております。これらはまとめて国指定史跡として登録されています。

①血噴き地蔵(石造閻魔像): 甲西町教育委員会編 甲西町文化財保護審議会編「甲西の民話」甲西町(滋賀県)甲西町教育委出版(1980)に「二つにわれたえんまさん」として、この石像が割られたエピソードが記載されています。

江戸時代にうつ伏せに倒れていた石を石屋さんが良い石だと思って割ったところ、帰ってから肩が痛くなり、石から血が流れている夢を見たそうです。翌朝早くに石をひっくり返したところ、この閻魔像が彫られていたとの言い伝えがあります。割れた石の右側は別の石で修復されています。

石像下段(閻魔像下)の地蔵(右)と僧形(左)の間の中央には「淨西院秀阿弥陀仏行大徳宗舜 敬白」と彫られています。裏には「延長二年甲申(きのえさる)」(924年)と彫られていたそうですが、今は風化し読めません。

②三体地蔵: これらの三体の地蔵は同時期に作られたものではなく、それらの様式から中央が鎌倉初期、両側二体が南北朝期とされ、制作時期に差があります。

③石造多宝塔: 多宝塔は密教(天台宗、真言宗)寺院に特有の施設で、この多宝塔は土中に埋もれていたようです。掘り起こされて、現在は新しく造られた石垣の基壇の上に設置されています。写真は麓側から山に向かって撮影したもので、正面(山側にあります)ではなく裏側に当たります。

この多宝塔には銘が彫られており、表側には願主名、建立日「仁治二年(1241)辛丑(かのとうし)七月日」、施主名が、裏側には寄進者名が記載されています。

木造多宝塔は国宝の石山寺のものが最古で有名ですが、石造多宝塔は全国に11基しかなく、そのうち銘のあるものは廃少菩提寺のものを含めて3基のみです。

近江谷城 縄張(滋賀県中世城郭分布調査2(甲賀の城) (1984)より): 廃少菩提寺より菩提寺集落内を東に少し歩き、少菩提寺の裏鬼門封じの神社であった和田神社(当初の鎮座位置からは移転して現在の位置は裏鬼門ではなくなっています)への参道の階段を登って行きます。参道の途中で右に折れると和田神社に隣接して谷城下城跡があります。

谷城は戦国時代の城郭の通例どおり、上城(詰め城としての山城)・下城(山麓居館)の2つに別れています。上城跡は、和田神社境内の西方の登り口から、上城・下城間を断ち切るように掘られた本殿裏の大堀切に沿うように通る登山道から登りますが、本日は訪問しません。

谷口藤兵衛が応仁2年(1468)に岩根村より谷村に移り、この谷城を築城。地名に基づいて、姓を谷口氏より谷氏に改姓します。永正・大永年間(1504-1527)には六角氏の近習である谷武兵衛兼修が居城していたと伝えられています(甲賀郡誌)。谷氏は元亀元年(1570)織田信長による近江侵攻時には、信長に下り領地は安堵されます。しかし、その後秀吉が天下を取ると、秀吉により甲賀での支配権をはく奪され(「甲賀ゆれ」)、甲賀地域は秀吉の家臣で水口岡山城主の中村一氏の支配地となりました。

谷城縄張図はクリックにより拡大します。

近江谷城 石垣から喰違い虎口へ: 和田神社参道途中を右に折れ、和田神社の石垣に沿って進むと石の積み方が途中でより古い様式(中央写真)に変化します。石垣がなくなると谷城跡の虎口(入口)ですが、城内が見えないように喰違い虎口(右写真)になっています。

近江谷城 下城曲輪土塁: 虎口より内部に入ると土塁に囲まれた曲輪になっています。曲輪は少しいびつですが、甲賀の城に典型的な「土塁で造られた方形城郭」です。土塁の向こうは急斜面で、攻め手は容易に登ってこれないようになっています。

近江谷城 下城の竪堀: 曲輪の南東斜面には竪堀が掘られ、攻め手が斜面途中で横移動できないようになっています。

近江谷城 下城井戸: 居館のあった曲輪の北側には、写真のように井戸が残されており、現在も水をたたえています。

青木館と菩提寺城(滋賀県中世城郭分布調査2(甲賀の城) (1984)より):

次に、谷城の東にある青木館跡と菩提寺城跡を訪問しました。

図はクリックにより拡大します。

青木館詳細図: 谷城跡訪問後、集落内をさらに東に進み、県道22号線に近づくと青色の矢印の通り進みました。図の④~⑦の地点からの風景を以下に写真で示します。

青木館跡は丘の頂に位置していましたが、敷地中央が名神高速道路の工事用道路の用地(赤色破線で示す)として提供されて、館の敷地西側部分は道路のレベルにまで削られ整地されています(写真は国土地理院航空より。クリックすると拡大します。)。

その後、工事用道路は県道22号線(竜王石部線)に昇格し、さらに、館跡北側の菩提寺新町(菩提寺東2~3丁目と菩提寺西3丁目)が造成されたときには、館跡部分外ですが県道は菩提寺新町を通るよう経路を変えて地域住民に利用されています。

④青木館跡南西角部分(東方向/県道22号線を見る): 左の木の生えている側(北側)が削平された青木館跡地です。

⑤青木館跡中央部を貫通する道路(県道22号線、北方向): 貫通する県道22号線は青木館詳細図に赤色の破線で示しています。右のブロック塀の上(館跡東側)と左の道路の向こう側(館跡西側)も青木館跡地です。

⑥青木館跡南東角部分(西方向/県道22号線を見る): 右の石垣(石垣は後のもの)のある小高い部分(北側)が青木館跡地です。

⑦青木館跡北東角部分に沿って流れる水路(西方向/県道22号線を見る): 今回のハイキングでは訪問しませんでしたが、八王子神社の南側で館跡の北端に相当する位置です。館跡の北側は堀と湿田で防御され、特に北東隅の水田(下の写真の側)は「底なし」(の田)と呼ばれていましたが、道路工事の際、危険防止のため、埋め立てられました。

菩提寺城詳細図: 菩提寺城は青木筑後守により長享(ちょうきょう)年間(1487~1489)に築かれました。谷城築城の20年後になります。

青木氏は元亀元年(1570)織田信長による近江侵攻時には、六角義賢と運命を共にしました(信長公記巻3、元亀元年10月)が、その後、信長に服属し領地は安堵されます。

信長公記の記述引用

「江南表の儀、 佐々木左京大夫承禎(六角義賢) 父子、甲賀口 三雲居城 菩提寺という城まで罷り出でられ侯へども、人数これなく侯て、手合せの体ならず侯。」(六角承禎父子が「菩提寺という城」まで出てきたが、人数が少なく手合わせにならなかった。)

しかし、秀吉が天下を取ると、天正13年(1585)、秀吉により甲賀での支配権ははく奪され(「甲賀ゆれ」)、甲賀地域は秀吉の家臣で水口岡山城の中村一氏の支配地となって菩提寺城は廃城となりました。

江戸時代に入り、元禄11年(1698)に旗本内藤十治良(じゅうじろう)5,000石の領地となり、その陣屋は城跡の隣接地に構えられたことから、城跡自身はどのように利用されたかはわかっていません。

下図は昭和初めの城跡の土地利用図です。

菩提寺城跡南側(高台麓から): 菩提寺城は高台に建てられていたことがわかります。

菩提寺城跡に建つ保育園: 残念ながら、菩提寺城は廃城となり、秀吉以降は利用するのに便利な地形であったことから、分かっているだけでも、過去には小学校や公民館、現在は保育園用地として利用され、城郭の遺構は何も残されておりません。

以上、本日は、湖南市の野洲川北岸にある廃少菩提寺と2つの城跡+館跡を巡りました。菩提寺城跡訪問を済ませた後、野洲川の南岸まで中郡橋を渡り、JR石部駅に戻って解散となりました。 お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

良弁(湖南市 西應寺蔵)

別途、JR西日本ふれあいハイキングでは湖南市の別の城郭も訪問しておりますが、その模様はこちらでご覧ください。

集合場所のJR石部駅で、湖南市観光協会で参加者の受付を行った後、以下のコースに従い、野洲川の北岸にある城跡を中心に訪問し、歩行歩数は15,000歩でした。

JR石部駅→石部頭首工→廃少菩提寺→和田神社→近江谷城跡

→西應寺→青木館跡→近江菩提寺城跡→JR石部駅

石部頭首工: 頭首工とは河川から農業用水を用水路に引き入れるため、河川をせき止めて水位を上昇させ、水路へ水を流し込む施設で、用水路の頭の部分にあたることからこの名前が付けられました。石部頭首工は湖南地域の農地に野洲川からかんがい用水を供給するためのものです。

旧頭首工は、昭和29年(1962)に完成しましたが、その後の地域開発の進行等に伴う洪水流出量の増大に対応するため、現頭首工が平成11年から平成18年度にかけて、旧頭首工の下流約100mの地点に、洪水流下能力を高め建設されました。手前の石垣は、両岸に作られた魚道の1つです。

頭首工上方からみたゴム引布製起伏堰(通称ゴム堰): 写真の上下に伸びるグレーの風船風のものがゴム堰で、右側の茶色い水が野洲川上流側、左側が下流で川を堰き止めています。

現頭首工では、洪水吐部分の堰に空気を注入した日本で最大級のゴム堰を採用するとともに、アユなどの遡上する魚のための魚道を1連から3連にするなど、自然環境に配慮した方式が最新の技術で採用されています。

頭首工の上を通って野洲川を北側に渡り、ここからは本日のメインの遺跡及び城郭跡の訪問です。

比叡山を筆頭に滋賀県には「織田信長に焼かれた」といわれる寺院が多いのですが、今回訪問する廃寺は異なり、織田信長の近江侵攻時、信長側に味方した結果、六角氏による返り討ちに合って廃絶した廃少菩提寺の遺跡を訪問します。

37坊を有する大寺院であったといわれる廃少菩提寺の遺跡として、以下の3つの石造文化財(①~③)が残されております。これらはまとめて国指定史跡として登録されています。

①血噴き地蔵(石造閻魔像): 甲西町教育委員会編 甲西町文化財保護審議会編「甲西の民話」甲西町(滋賀県)甲西町教育委出版(1980)に「二つにわれたえんまさん」として、この石像が割られたエピソードが記載されています。

江戸時代にうつ伏せに倒れていた石を石屋さんが良い石だと思って割ったところ、帰ってから肩が痛くなり、石から血が流れている夢を見たそうです。翌朝早くに石をひっくり返したところ、この閻魔像が彫られていたとの言い伝えがあります。割れた石の右側は別の石で修復されています。

石像下段(閻魔像下)の地蔵(右)と僧形(左)の間の中央には「淨西院秀阿弥陀仏行大徳宗舜 敬白」と彫られています。裏には「延長二年甲申(きのえさる)」(924年)と彫られていたそうですが、今は風化し読めません。

②三体地蔵: これらの三体の地蔵は同時期に作られたものではなく、それらの様式から中央が鎌倉初期、両側二体が南北朝期とされ、制作時期に差があります。

③石造多宝塔: 多宝塔は密教(天台宗、真言宗)寺院に特有の施設で、この多宝塔は土中に埋もれていたようです。掘り起こされて、現在は新しく造られた石垣の基壇の上に設置されています。写真は麓側から山に向かって撮影したもので、正面(山側にあります)ではなく裏側に当たります。

この多宝塔には銘が彫られており、表側には願主名、建立日「仁治二年(1241)辛丑(かのとうし)七月日」、施主名が、裏側には寄進者名が記載されています。

木造多宝塔は国宝の石山寺のものが最古で有名ですが、石造多宝塔は全国に11基しかなく、そのうち銘のあるものは廃少菩提寺のものを含めて3基のみです。

近江谷城 縄張(滋賀県中世城郭分布調査2(甲賀の城) (1984)より): 廃少菩提寺より菩提寺集落内を東に少し歩き、少菩提寺の裏鬼門封じの神社であった和田神社(当初の鎮座位置からは移転して現在の位置は裏鬼門ではなくなっています)への参道の階段を登って行きます。参道の途中で右に折れると和田神社に隣接して谷城下城跡があります。

谷城は戦国時代の城郭の通例どおり、上城(詰め城としての山城)・下城(山麓居館)の2つに別れています。上城跡は、和田神社境内の西方の登り口から、上城・下城間を断ち切るように掘られた本殿裏の大堀切に沿うように通る登山道から登りますが、本日は訪問しません。

谷口藤兵衛が応仁2年(1468)に岩根村より谷村に移り、この谷城を築城。地名に基づいて、姓を谷口氏より谷氏に改姓します。永正・大永年間(1504-1527)には六角氏の近習である谷武兵衛兼修が居城していたと伝えられています(甲賀郡誌)。谷氏は元亀元年(1570)織田信長による近江侵攻時には、信長に下り領地は安堵されます。しかし、その後秀吉が天下を取ると、秀吉により甲賀での支配権をはく奪され(「甲賀ゆれ」)、甲賀地域は秀吉の家臣で水口岡山城主の中村一氏の支配地となりました。

谷城縄張図はクリックにより拡大します。

近江谷城 石垣から喰違い虎口へ: 和田神社参道途中を右に折れ、和田神社の石垣に沿って進むと石の積み方が途中でより古い様式(中央写真)に変化します。石垣がなくなると谷城跡の虎口(入口)ですが、城内が見えないように喰違い虎口(右写真)になっています。

近江谷城 下城曲輪土塁: 虎口より内部に入ると土塁に囲まれた曲輪になっています。曲輪は少しいびつですが、甲賀の城に典型的な「土塁で造られた方形城郭」です。土塁の向こうは急斜面で、攻め手は容易に登ってこれないようになっています。

近江谷城 下城の竪堀: 曲輪の南東斜面には竪堀が掘られ、攻め手が斜面途中で横移動できないようになっています。

近江谷城 下城井戸: 居館のあった曲輪の北側には、写真のように井戸が残されており、現在も水をたたえています。

青木館と菩提寺城(滋賀県中世城郭分布調査2(甲賀の城) (1984)より):

次に、谷城の東にある青木館跡と菩提寺城跡を訪問しました。

図はクリックにより拡大します。

青木館詳細図: 谷城跡訪問後、集落内をさらに東に進み、県道22号線に近づくと青色の矢印の通り進みました。図の④~⑦の地点からの風景を以下に写真で示します。

青木館跡は丘の頂に位置していましたが、敷地中央が名神高速道路の工事用道路の用地(赤色破線で示す)として提供されて、館の敷地西側部分は道路のレベルにまで削られ整地されています(写真は国土地理院航空より。クリックすると拡大します。)。

その後、工事用道路は県道22号線(竜王石部線)に昇格し、さらに、館跡北側の菩提寺新町(菩提寺東2~3丁目と菩提寺西3丁目)が造成されたときには、館跡部分外ですが県道は菩提寺新町を通るよう経路を変えて地域住民に利用されています。

④青木館跡南西角部分(東方向/県道22号線を見る): 左の木の生えている側(北側)が削平された青木館跡地です。

⑤青木館跡中央部を貫通する道路(県道22号線、北方向): 貫通する県道22号線は青木館詳細図に赤色の破線で示しています。右のブロック塀の上(館跡東側)と左の道路の向こう側(館跡西側)も青木館跡地です。

⑥青木館跡南東角部分(西方向/県道22号線を見る): 右の石垣(石垣は後のもの)のある小高い部分(北側)が青木館跡地です。

⑦青木館跡北東角部分に沿って流れる水路(西方向/県道22号線を見る): 今回のハイキングでは訪問しませんでしたが、八王子神社の南側で館跡の北端に相当する位置です。館跡の北側は堀と湿田で防御され、特に北東隅の水田(下の写真の側)は「底なし」(の田)と呼ばれていましたが、道路工事の際、危険防止のため、埋め立てられました。

菩提寺城詳細図: 菩提寺城は青木筑後守により長享(ちょうきょう)年間(1487~1489)に築かれました。谷城築城の20年後になります。

青木氏は元亀元年(1570)織田信長による近江侵攻時には、六角義賢と運命を共にしました(信長公記巻3、元亀元年10月)が、その後、信長に服属し領地は安堵されます。

信長公記の記述引用

「江南表の儀、 佐々木左京大夫承禎(六角義賢) 父子、甲賀口 三雲居城 菩提寺という城まで罷り出でられ侯へども、人数これなく侯て、手合せの体ならず侯。」(六角承禎父子が「菩提寺という城」まで出てきたが、人数が少なく手合わせにならなかった。)

しかし、秀吉が天下を取ると、天正13年(1585)、秀吉により甲賀での支配権ははく奪され(「甲賀ゆれ」)、甲賀地域は秀吉の家臣で水口岡山城の中村一氏の支配地となって菩提寺城は廃城となりました。

江戸時代に入り、元禄11年(1698)に旗本内藤十治良(じゅうじろう)5,000石の領地となり、その陣屋は城跡の隣接地に構えられたことから、城跡自身はどのように利用されたかはわかっていません。

下図は昭和初めの城跡の土地利用図です。

菩提寺城跡南側(高台麓から): 菩提寺城は高台に建てられていたことがわかります。

菩提寺城跡に建つ保育園: 残念ながら、菩提寺城は廃城となり、秀吉以降は利用するのに便利な地形であったことから、分かっているだけでも、過去には小学校や公民館、現在は保育園用地として利用され、城郭の遺構は何も残されておりません。

以上、本日は、湖南市の野洲川北岸にある廃少菩提寺と2つの城跡+館跡を巡りました。菩提寺城跡訪問を済ませた後、野洲川の南岸まで中郡橋を渡り、JR石部駅に戻って解散となりました。 お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

2023年06月26日

2023年6月24日(土) 滋賀県湖南市の城-阿星山の尾根に築かれた一村一城-

JR西日本ふれあいハイキング(湖南市)で「いにしえの古城と天然記念物ウツクシマツ-阿星山(あぼしやま)の尾根に築かれた一村一城-」が開催されました。参加者は82名で、参加者は4班に分かれて、湖南市の3つの城址、小島本陣及びウツクシマツの生える美松山を訪問しました。別途、湖南市の別の城郭を訪問しておりますが、その模様はこちらでご覧ください。

集合場所のJR石部駅で、湖南市観光協会で参加者の受付を行います。

出発時間まで石部駅前公園で待ちました。

石部駅出発後、旧東海道を歩き甲西駅に向かいますが、途中、石部宿の小島本陣跡→石部城址→丸岡城址・東丸岡城址→ウツクシマツ自生地(美松山)→平松城址の順に巡ります。

まず、計画に従い最初に石部宿の小島本陣跡を訪問しました。現在は本陣の施設は残されておらず、石碑と本陣跡を示す説明版がたてられているだけです。この小島本陣の斜め向かいには三大寺本陣跡と説明板もありましたが、現在は、建物は建て替えられ、その説明版も近くの交差点に移設されています。

小島本陣の古写真が残されていますので、それも示します。

次に、城址として石部城址(善隆寺)を訪問しました。

石部城

現在は、県道113号線に面した善隆寺(浄土宗)の境内となっている城址です。昭和30年代までは善隆寺と裏の石部小学校の間はV字状に深く切れ込んでいて、西・北・東の三方が急傾斜となっていました。この善隆寺のある丘陵地は字東谷、通称「とのしろ」とも呼ばれています。写真は県道113号線から見える山門です。地図の方はクリックにより拡大します。

寺の中に入ると、写真の本堂の裏は墓地となっており、寺自体が一段高い丘の上に建てられていること以外、石部城の痕跡は見受けられませんでした。

後に述べますように石部城廃城後の荒地に、廃城後100年程度経過後、善隆寺が移転してきて、城址は寺に利用されながら450年ほどの時が経過していますので、石部城の遺構が残っていないのは仕方ないのかもしれません。

石部城は、貞応元年(1222)、石部久綱(佐々木石部三郎左衛門)が承久の乱(1221)で戦功を挙げ、石部の庄の地頭職に補任されて館を築いたのが始まりです。また、文明年間(1469~1487)には、三雲氏によって山城が築かれましたが、本格的な戦闘用の城塁ではなく(『石部町史』)住居としての機能を持っていたと伝えられています。長享元年(1487)には近江守護・六角高頼が将軍・足利義尚に攻められた際にここに逃げこんでいます(下図、鈎の陣)。

享禄年間(1528~1532)には三雲氏に替わり、石部郷を支配してきた甲賀武士の青木氏(筑後守秀正)や、甲賀五十三家の一族で青木氏を名乗る石部氏(右馬允家長父子)などが居城していました(『日本城郭大系』)。

永禄11年(1568)、六角承禎・義治父子も足利義昭を擁した織田信長の上洛の阻止を試み、逆に織田信長の包囲攻撃を受けて観音寺城を脱出、甲賀の土豪望月氏の協力により、この石部城に逃れています。

しかし、織田武将佐久間信盛に付城(多喜山城)を築かれ、城の周囲に封柵を設置して包囲され、天正元年(1573)9 月から翌2 年(1574)4 月まで籠城した後、ついに力尽きて信楽へと落ち、廃城となっています。

また、貞享元年(1684)、城址の北側東海道の近くにあった石部氏の菩提寺善隆寺を石部の町場の火災の危険から守るため、荒地となっていた石部城跡地を膳所藩主本多氏から拝領し、そこに移転、現在の善隆寺となっています。

鈎の陣及び信長方、対六角方の城 『湖国と文化153,18-20,(2015)』

丸岡城・東丸岡城: 縄張図(甲賀郡志掲載の丸岡城)

両城址は、柑子袋集落南側の丘陵に築かれています。墓地の北側が丸岡城、その東側が東丸岡城です。

丸岡城は、墓地(下の地図「丸岡城」と書いてある辺り)によって南側が削減していますが、一城別郭の形式で大将の入る本城(本郭)の丸岡城に、部隊を収容する駐屯地である東丸岡城が併設された形となっています。

築城は古いですが、六角氏が観音寺城から追われ、上で訪問した石部城落城前に、六角氏が信長に対峙するために再整備された支城網の1つです。

丸岡城・東丸岡城を含む支城網は、六角氏が伊賀音羽氏城或いは甲賀から北進し、野洲河原の戦い(落窪合戦)や三宅・金森籠城戦の前線への進撃に利用されました(『湖国と文化153,18-20,(2015)』)。

丸岡城は土塁に囲まれた方形郭の内部の複雑な仕切り方が、この城の特徴と言えます。

墓地より丸岡城の南東の隅から入って行くと、墓地から三重の横堀が残り、写真のように土塁を繋ぐ土橋(写真左右の土塁を接続)も確認できます(西を向いて撮影、写真左の南側には墓地が見えます)。

土塁から主郭に下りて、木は生えていますが、平坦地であることを確認しました。

また、北側の土塁にまでゆき、切岸となっている斜面を確認しました。

城の東に向かい虎口を通り、

虎口から出て、城の東側を通る舗装道路に出ました。

ここは後世の破壊口とも言われ、正規の虎口はこの虎口から道に出る前の平場(土塁の向こう側)を北(右)に向かった所のようです。

本城である丸岡城の縄張りは、甲賀の城郭に多く見られる方形の縄張りですが、主郭は分厚い土塁に囲まれています。城を出るのに通ってきた東側の虎口から3m程の深さの堀底道を経て主郭に至る縄張りは、甲賀の他の城では例を見ない複雑な縄張りです。甲賀の城の中でも見応えのある城と言えます。建久年間(1190~98)に甲賀五十三家のひとつ青木藤兵衛頼忠が築きました。別名養林寺城といわれます(『甲賀郡志』,『甲西町教育委員会 甲西町内遺跡詳細分布調査報告書1990.3』)。

東丸岡城は、山道を挟んだ僅か50m程の場所に位置し、暦応年間(1338~41)の頃に青木頼秋が拠点とした城で出城(部隊を収容する駐屯地)として築かれたものと考えられます。自然地形に逆らわず、50m四方のゆがんだ方形の小振りな城ですが、高い土塁で囲まれた堅牢な構造になっています。1585年頃に丸岡城とともに取り壊されました。

東丸岡城址西側平虎口: 西側に加え北側にも確認できる平虎口と土橋は後年の改修と思われます。写真左に写る土塁は南側土塁の一端

東丸岡城址南側土塁: 写真右側に南側の高い土塁の一端が見えていますが、奥へと伸び、写真左端にまで写っています。

この後、丸岡城・東丸岡城を離れ、歴史の小径を通って、ウツクシマツ自生地を訪問しました。アカマツの一種で写真のように地面からすぐに枝分かれして(一つ下のシンボルツリーがわかりやすい)、特に剪定などしなくても自然に美しい形のまま生長する珍しい松です。写真中の小さく丸くまとまっている木はウツクシマツの若木です。このウツクシマツはここ以外には日本のどこにも自生しておらず、天然記念物となっています。

下の写真はウツクシマツのシンボルツリーですが、最近枯死してしまいました。それがきっかけとなり、現在は保護活動が活発化しています。

ウツクシマツの自生地は東海道から少し外れたこの場所にあることは昔から知られており、下のように浮世絵にも描かれています。

ウツクシマツ自生地の見学の後は、再度、城址の訪問となります。

平松城(宮島城)

平松城の位置を以下の地図に示します。城の遺構は竹藪に覆われ、竹藪の部分と考えられています。地図はクリックにより拡大します。

竹藪の北側に平松城の解説の看板がありますが、

東側(手前側)から裏に回り込んでも、竹藪であることには変わりなく、目にみえるような遺構はありませんでした。

平松城(宮島城)は宮島氏代々の居城です。室町時代、宮島掃部介(かもんのすけ)宗久による築城と考えられていますが、遺構らしきものは上記のように歩いて回ってもありません。

宮島氏は甲賀五十三家のひとつに数えられる一族で、室町時代中期に平松の地に移りました。宮島氏は大伴姓で、九代大伴善平は、平松太郎と号し甲賀太郎と称しました。大原氏、上野氏など三河から甲賀に移住した富永一党は、この大伴姓宮島氏を頼り甲賀へ移りました。頼男、善頼、善平、武清と代々続き、寛正~応仁年間(1490~1469)中務尉、兵庫允は大慈院領の下司を務めています。

西照寺の西側にある薮内が城域とされ「里屋敷」の字名が残っています。

なお、伊賀上野城主 藤堂高虎も宮島氏の出身です。

本日は、旧東海道散策により、小島本陣とウツクシマツの見学に加えて、湖南市の3つの城址を見学を終えました。このあとJR甲西駅に向かい、解散となりました。お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広

集合場所のJR石部駅で、湖南市観光協会で参加者の受付を行います。

出発時間まで石部駅前公園で待ちました。

石部駅出発後、旧東海道を歩き甲西駅に向かいますが、途中、石部宿の小島本陣跡→石部城址→丸岡城址・東丸岡城址→ウツクシマツ自生地(美松山)→平松城址の順に巡ります。

まず、計画に従い最初に石部宿の小島本陣跡を訪問しました。現在は本陣の施設は残されておらず、石碑と本陣跡を示す説明版がたてられているだけです。この小島本陣の斜め向かいには三大寺本陣跡と説明板もありましたが、現在は、建物は建て替えられ、その説明版も近くの交差点に移設されています。

小島本陣の古写真が残されていますので、それも示します。

次に、城址として石部城址(善隆寺)を訪問しました。

石部城

現在は、県道113号線に面した善隆寺(浄土宗)の境内となっている城址です。昭和30年代までは善隆寺と裏の石部小学校の間はV字状に深く切れ込んでいて、西・北・東の三方が急傾斜となっていました。この善隆寺のある丘陵地は字東谷、通称「とのしろ」とも呼ばれています。写真は県道113号線から見える山門です。地図の方はクリックにより拡大します。

寺の中に入ると、写真の本堂の裏は墓地となっており、寺自体が一段高い丘の上に建てられていること以外、石部城の痕跡は見受けられませんでした。

後に述べますように石部城廃城後の荒地に、廃城後100年程度経過後、善隆寺が移転してきて、城址は寺に利用されながら450年ほどの時が経過していますので、石部城の遺構が残っていないのは仕方ないのかもしれません。

石部城は、貞応元年(1222)、石部久綱(佐々木石部三郎左衛門)が承久の乱(1221)で戦功を挙げ、石部の庄の地頭職に補任されて館を築いたのが始まりです。また、文明年間(1469~1487)には、三雲氏によって山城が築かれましたが、本格的な戦闘用の城塁ではなく(『石部町史』)住居としての機能を持っていたと伝えられています。長享元年(1487)には近江守護・六角高頼が将軍・足利義尚に攻められた際にここに逃げこんでいます(下図、鈎の陣)。

享禄年間(1528~1532)には三雲氏に替わり、石部郷を支配してきた甲賀武士の青木氏(筑後守秀正)や、甲賀五十三家の一族で青木氏を名乗る石部氏(右馬允家長父子)などが居城していました(『日本城郭大系』)。

永禄11年(1568)、六角承禎・義治父子も足利義昭を擁した織田信長の上洛の阻止を試み、逆に織田信長の包囲攻撃を受けて観音寺城を脱出、甲賀の土豪望月氏の協力により、この石部城に逃れています。

しかし、織田武将佐久間信盛に付城(多喜山城)を築かれ、城の周囲に封柵を設置して包囲され、天正元年(1573)9 月から翌2 年(1574)4 月まで籠城した後、ついに力尽きて信楽へと落ち、廃城となっています。

また、貞享元年(1684)、城址の北側東海道の近くにあった石部氏の菩提寺善隆寺を石部の町場の火災の危険から守るため、荒地となっていた石部城跡地を膳所藩主本多氏から拝領し、そこに移転、現在の善隆寺となっています。

鈎の陣及び信長方、対六角方の城 『湖国と文化153,18-20,(2015)』

丸岡城・東丸岡城: 縄張図(甲賀郡志掲載の丸岡城)

両城址は、柑子袋集落南側の丘陵に築かれています。墓地の北側が丸岡城、その東側が東丸岡城です。

丸岡城は、墓地(下の地図「丸岡城」と書いてある辺り)によって南側が削減していますが、一城別郭の形式で大将の入る本城(本郭)の丸岡城に、部隊を収容する駐屯地である東丸岡城が併設された形となっています。

築城は古いですが、六角氏が観音寺城から追われ、上で訪問した石部城落城前に、六角氏が信長に対峙するために再整備された支城網の1つです。

丸岡城・東丸岡城を含む支城網は、六角氏が伊賀音羽氏城或いは甲賀から北進し、野洲河原の戦い(落窪合戦)や三宅・金森籠城戦の前線への進撃に利用されました(『湖国と文化153,18-20,(2015)』)。

丸岡城は土塁に囲まれた方形郭の内部の複雑な仕切り方が、この城の特徴と言えます。

墓地より丸岡城の南東の隅から入って行くと、墓地から三重の横堀が残り、写真のように土塁を繋ぐ土橋(写真左右の土塁を接続)も確認できます(西を向いて撮影、写真左の南側には墓地が見えます)。

土塁から主郭に下りて、木は生えていますが、平坦地であることを確認しました。

また、北側の土塁にまでゆき、切岸となっている斜面を確認しました。

城の東に向かい虎口を通り、

虎口から出て、城の東側を通る舗装道路に出ました。

ここは後世の破壊口とも言われ、正規の虎口はこの虎口から道に出る前の平場(土塁の向こう側)を北(右)に向かった所のようです。

本城である丸岡城の縄張りは、甲賀の城郭に多く見られる方形の縄張りですが、主郭は分厚い土塁に囲まれています。城を出るのに通ってきた東側の虎口から3m程の深さの堀底道を経て主郭に至る縄張りは、甲賀の他の城では例を見ない複雑な縄張りです。甲賀の城の中でも見応えのある城と言えます。建久年間(1190~98)に甲賀五十三家のひとつ青木藤兵衛頼忠が築きました。別名養林寺城といわれます(『甲賀郡志』,『甲西町教育委員会 甲西町内遺跡詳細分布調査報告書1990.3』)。

東丸岡城は、山道を挟んだ僅か50m程の場所に位置し、暦応年間(1338~41)の頃に青木頼秋が拠点とした城で出城(部隊を収容する駐屯地)として築かれたものと考えられます。自然地形に逆らわず、50m四方のゆがんだ方形の小振りな城ですが、高い土塁で囲まれた堅牢な構造になっています。1585年頃に丸岡城とともに取り壊されました。

東丸岡城址西側平虎口: 西側に加え北側にも確認できる平虎口と土橋は後年の改修と思われます。写真左に写る土塁は南側土塁の一端

東丸岡城址南側土塁: 写真右側に南側の高い土塁の一端が見えていますが、奥へと伸び、写真左端にまで写っています。

この後、丸岡城・東丸岡城を離れ、歴史の小径を通って、ウツクシマツ自生地を訪問しました。アカマツの一種で写真のように地面からすぐに枝分かれして(一つ下のシンボルツリーがわかりやすい)、特に剪定などしなくても自然に美しい形のまま生長する珍しい松です。写真中の小さく丸くまとまっている木はウツクシマツの若木です。このウツクシマツはここ以外には日本のどこにも自生しておらず、天然記念物となっています。

下の写真はウツクシマツのシンボルツリーですが、最近枯死してしまいました。それがきっかけとなり、現在は保護活動が活発化しています。

ウツクシマツの自生地は東海道から少し外れたこの場所にあることは昔から知られており、下のように浮世絵にも描かれています。

ウツクシマツ自生地の見学の後は、再度、城址の訪問となります。

平松城(宮島城)

平松城の位置を以下の地図に示します。城の遺構は竹藪に覆われ、竹藪の部分と考えられています。地図はクリックにより拡大します。

竹藪の北側に平松城の解説の看板がありますが、

東側(手前側)から裏に回り込んでも、竹藪であることには変わりなく、目にみえるような遺構はありませんでした。

平松城(宮島城)は宮島氏代々の居城です。室町時代、宮島掃部介(かもんのすけ)宗久による築城と考えられていますが、遺構らしきものは上記のように歩いて回ってもありません。

宮島氏は甲賀五十三家のひとつに数えられる一族で、室町時代中期に平松の地に移りました。宮島氏は大伴姓で、九代大伴善平は、平松太郎と号し甲賀太郎と称しました。大原氏、上野氏など三河から甲賀に移住した富永一党は、この大伴姓宮島氏を頼り甲賀へ移りました。頼男、善頼、善平、武清と代々続き、寛正~応仁年間(1490~1469)中務尉、兵庫允は大慈院領の下司を務めています。

西照寺の西側にある薮内が城域とされ「里屋敷」の字名が残っています。

なお、伊賀上野城主 藤堂高虎も宮島氏の出身です。

本日は、旧東海道散策により、小島本陣とウツクシマツの見学に加えて、湖南市の3つの城址を見学を終えました。このあとJR甲西駅に向かい、解散となりました。お疲れさまでした。

文責 岡島 敏広